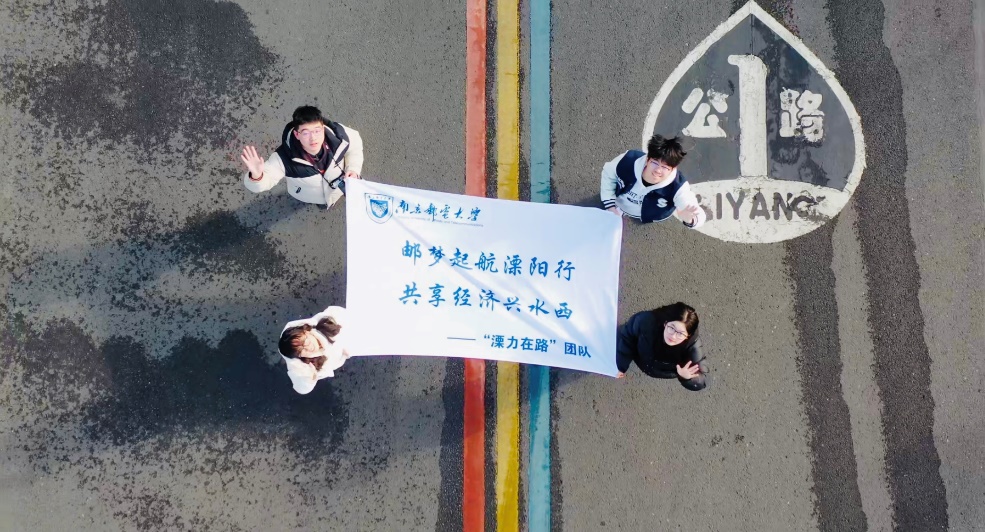

溧阳市乡村调研:“一号公路”串联起的振兴之路

在江苏溧阳的广袤大地上,“一号公路”如同一根坚韧的丝带,串联起礼诗圩村、姜下村、南山后村、水西村等众多村庄,勾勒出一幅乡村振兴的壮美画卷。南京邮电大学的“溧力在路”调研实践团团队成员于1月13日走进溧阳乡村进行为期3日的调研活动。深入这些村庄,探寻以“一号公路”为载体的农村发展新模式,挖掘其背后的成功密码。

礼诗圩村,这座地处溧阳市城郊的江南水乡,距离市区仅5公里,凭借“共享村落,礼诗生活”的精准定位,成为乡村发展的一颗璀璨明珠。村庄四面环水,水系与田园相互交织,T型礼诗大河穿村而过,民居错落有致地分布在两岸。围绕“村庄生态美、乡风产业好、集体农民强”的目标,礼诗圩村推出共享小院、共享菜园、共享厨房等“六个共享”项目,将闲置资源充分盘活。

共享厨房是当地极具特色的旅游项目。通过与企业合作,利用农户闲置灶台,为游客提供生火炒菜的独特体验。游客不仅能下地择菜,还能自由选择菜品和口味,极大地满足了个性化需求。吴大娘经营的共享厨房深受游客喜爱,她表示,游客对农家大灶菜情有独钟,这种体验式旅游让吃饭变得更有意思。共享厨房不仅提高了村庄资源利用率,还为农民增加了收入。

圩乡共享菜园同样成效显著。20多亩土地被划分为600多块小菜园,城市家庭只需花费2000元认购,就能享受一年的新鲜蔬菜专供。菜园采用村集体土地入股、村民参与、收益分成的模式,以及会员制和订单式农业服务,既满足了城市居民对无公害蔬菜的需求,又为当地创造了就业机会,预计每亩可增收1.2 - 1.8万元。

在姜下村,“以鹅为媒”成为发展的独特路径。姜下村位于溧阳市西北方位,毗邻“1号公路”,获评多项荣誉。村企联盟配送中心是其重要产业,1000亩蔬菜基地和养殖场为配送提供了丰富的食材。配送中心通过资源共享,将本村生产的蔬菜、肉类等配送到周边企事业单位、商超和学校,严格的农药残留质检确保了食品品质。这不仅为村庄带来经济收益,还推动了农业现代化发展。

姜下村还通过多种方式带动村民共富。为低龄老人提供蔬菜清洗岗位,鼓励年轻人返乡创业,建设孵化中心并给予政策扶持。同时,对外来年轻人实施业态招引政策,减免房租并给予补贴。此外,姜下村帮扶周边贫困村参股,年底分红并改善其基础设施,实现了区域经济协同发展。

风鹅产业是姜下村的致富密码。这里的鹅生长期长,肉质鲜美,相关产品销售额连年增长。村里开发了一系列风鹅小包装美食,还打造了鹅农场乐园、鹅餐厅等网红打卡点。为保证品质,村里聘请专家指导养殖,并以保护价收购,增加了村民收入。

南山后村则是历史与现代交融的典范。它位于溧阳市上黄镇,地处长荡湖畔,因“南山之后是吾村”而得名,是远近闻名的长寿村,最早形成于明清时期,文化底蕴深厚。依托自然环境优势,南山后村发展特色农业,“太云”牌白茶和螃蟹养殖是其重要产业,为村民带来可观收入。

乡村休闲旅游为南山后村注入新活力。“陋室铭”“小鹿营地”等特色项目吸引大量游客,带动餐饮、住宿等产业发展。长荡湖暖村项目是南山后村发展的重要契机,通过村企合作,打造农文旅全产业链,完善基础设施,保护生态环境,推出渔文化体验活动。

南山后村的共享模式体现在多个方面。“运营商整村运营”推动乡村全域振兴,“创业者 + 扶持企业 + 周边农户”的利益联结模式带动村民创业就业。村民将闲置房屋、土地整合发展民宿、农家乐,实现资源共享和收益最大化。此外,村里借助非遗项目吸引年轻人返乡创业,并与高校、慈善机构合作,提升村民技能和素质。

水西村作为新四军江苏抗战的发源地,红色底蕴深厚。打造红色文化小镇是水西村的发展重点,新四军江南指挥部纪念馆发挥着重要的教育和经济推动作用。村里建设了革命历史纪念馆、烈士纪念碑,保存了抗战遗址和旧居,吸引大量游客。村民借此发展农家乐、民宿等产业,实现村内共享。

水西村还积极参与区域合作,加入“红色美丽村庄发展同盟”和“1号公路”党建振兴联盟,与其他村庄共享红色旅游资源。在农业发展方面,水西村成立稻米合作社,引入现代农业技术,提高土地利用率和产出率。高标准农田整治项目让农业机械实现自动化,种植户切实感受到智能化带来的效率提升。

党建引领下的水西村,成功塑造“五彩党建”品牌,建立“水西红锋”党员志愿品牌和“党员中心户”制度,推行“党员代办制”服务。新建的党群服务中心功能齐全,成为村庄文化地标。商业业态的丰富、基础设施的完善和宅基地改革的推进,让村庄面貌焕然一新。

溧阳市这些村庄依托“一号公路”,在产业发展、资源共享、文化传承等方面积极探索,取得了显著成效。它们的成功经验为其他乡村提供了宝贵的借鉴,未来,在“一号公路”的辐射带动下,更多乡村有望走上振兴之路,共同绘就美丽乡村的新画卷。(南京邮电大学的“溧力在路”调研实践团)