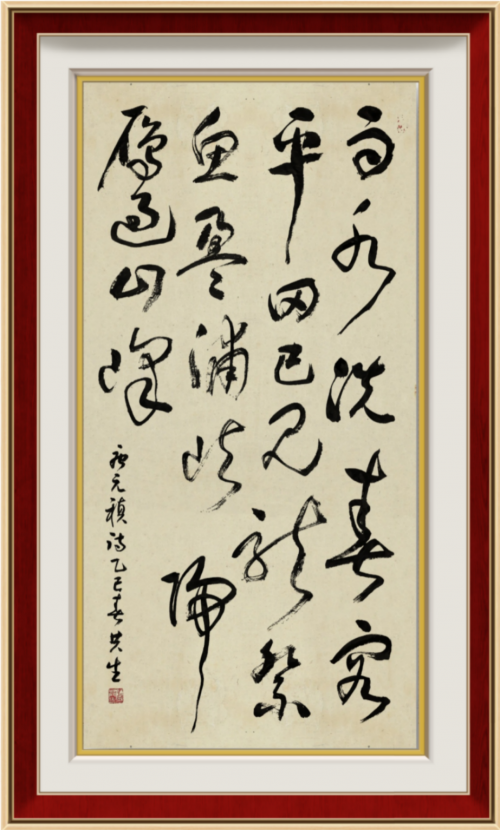

夜来风雨声,花落知多少——段共生书法艺术探索

“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。” 当这句诗在心头浮现,我们便知晓,雨水节气已悄然来临。雨水,作为二十四节气中的第二个节气,通常现身于每年的 2 月 18 日至 20 日之间,它宛如一把钥匙,开启了春天的大门,宣告着冬季的谢幕。

随着雨水节气的降临,气温如同被一只温柔的手缓缓托起,逐渐攀升。曾经冰封的江河湖泊,冰层开始消融,发出清脆的破裂声,仿佛是大自然奏响的春之乐章。降水量也在悄然增加,那丝丝细雨,如牛毛,如花针,纷纷扬扬地洒落人间,大地从沉睡中苏醒,解冻的土壤散发着泥土的芬芳,世间万物都在这润泽中蓄势待发。

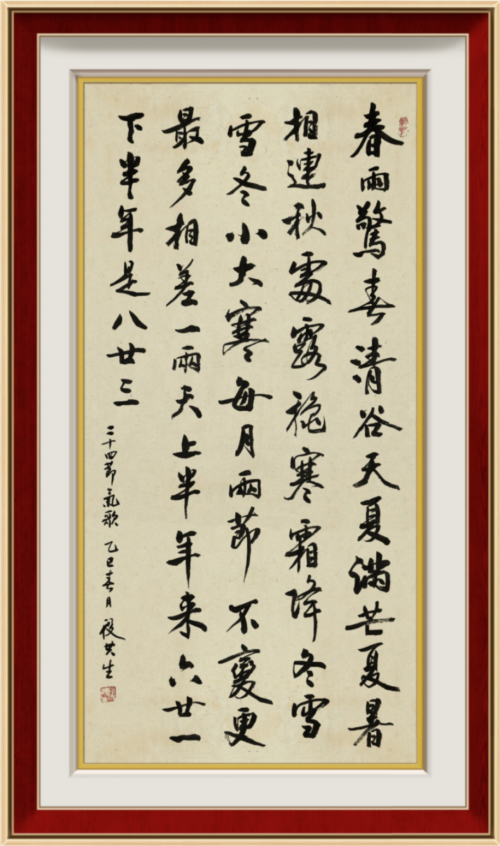

在古老的智慧里,雨水节气依据三候理论,被细致地划分为三个阶段。初候之时,水獭活跃在水面,它们熟练地捕鱼,将捕获的鱼排列在岸边,仿佛在举行一场独特的祭祀仪式,这一现象象征着水生生物开始活跃;二候,大雁从南方启程,排成整齐的队列,向着北方振翅高飞,它们的归来,好似春天派来的使者,传递着春的讯息;三候,大地上的草木像是收到了神秘的指令,纷纷萌动,嫩绿的新芽破土而出,为大地织就了一层薄薄的绿毯。这些物候现象,宛如大自然书写的密码,不仅忠实记录了自然界的变化,更为古人的农事活动提供了精准的指引。

古籍《月令十二集解》对雨水节气有着详尽的描述,着重强调了这一时期的气候特征与农事安排。书中记载,雨水时节,天气愈发温暖,雨水日益充沛,正是播种春作物的黄金时机。同时,这个时期也是病虫害防治的关键期,农民们必须加强田间管理,时刻关注作物的生长状况,精心呵护每一株幼苗,确保它们茁壮成长。

从气候与农事的角度来看,雨水节气的气候特点对农业生产有着深远的影响。气温回升与降水增加,让土壤湿度恰到好处,为春耕春种创造了得天独厚的条件。田间地头,农民们忙碌的身影随处可见,他们播下小麦、油菜等作物的种子,播下的是对丰收的期望。与此同时,水利设施的维护工作也在紧张有序地进行,以防备可能出现的春汛,保障农田的灌溉与安全。

在漫长的历史长河中,雨水节气在我国传统文化里占据着重要的位置,各地围绕它形成了丰富多彩的民俗活动。在一些地方,人们怀着对大自然的敬畏与对丰收的渴望,举行庄重的祈雨仪式,他们祈求风调雨顺,期待着五谷丰登的美好年景。

此外,雨水节气也是植树造林的绝佳时机,许多地方会组织大规模的植树活动,人们亲手种下树苗,为大地增添一抹新绿,为改善生态环境贡献自己的力量。

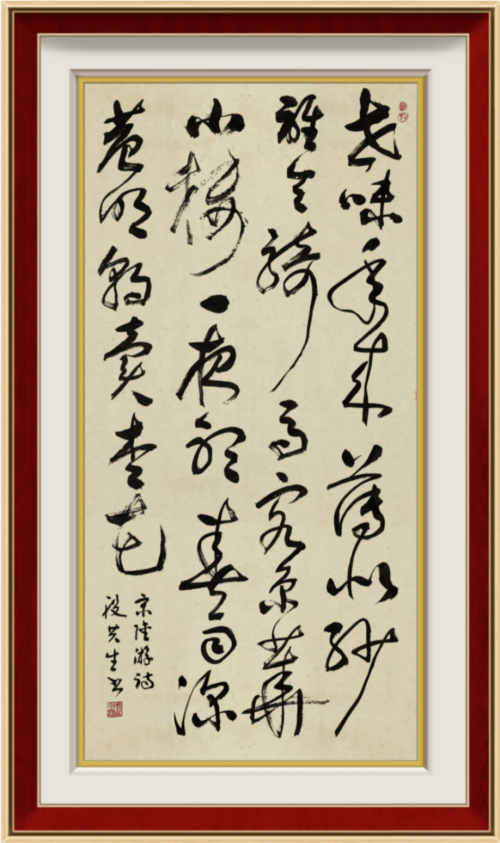

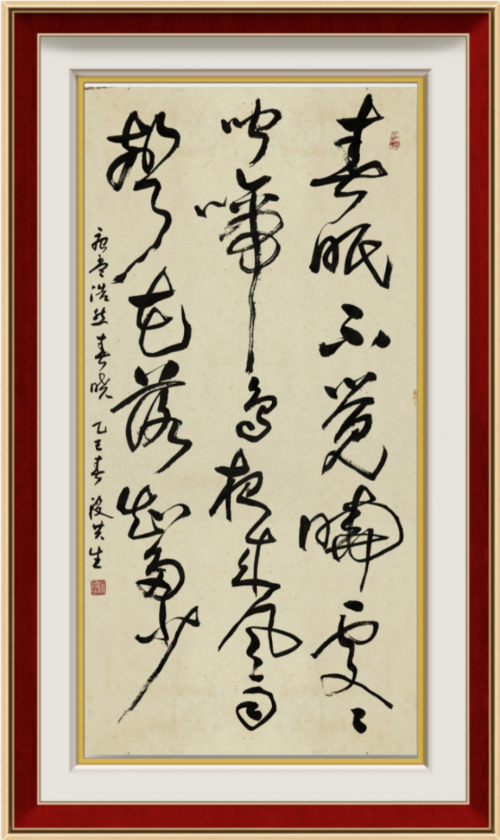

古往今来,无数文人墨客也为雨水节气留下了动人的诗篇。志南和尚的 “沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风”,将春雨的轻柔以及春风的温和描绘得淋漓尽致,让人仿佛置身于春雨绵绵的春日之中,真切地感受到春雨润泽万物的美好。

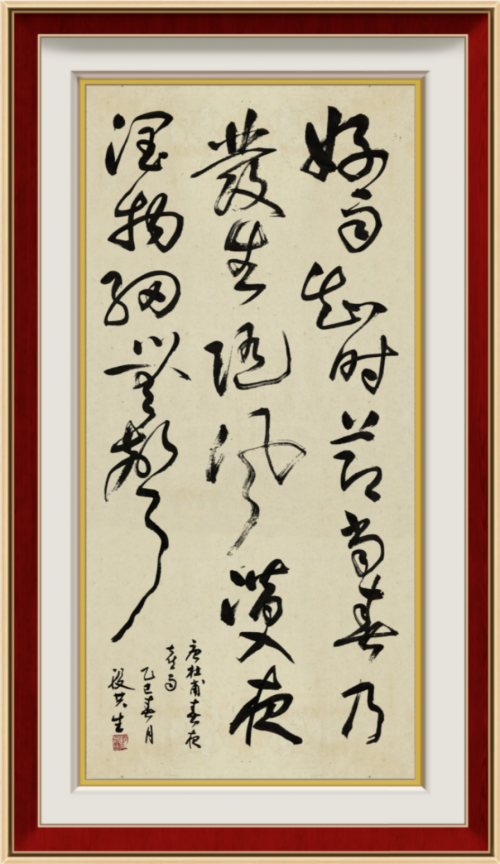

辛弃疾在《西江月・夜行黄沙道中》里的 “七八个星天外,两三点雨山前”,虽寥寥数语,却勾勒出一幅清新的雨夜图景,展现了雨水节气独特的自然之美,也流露出古人对这一节气的深厚情感。

雨水节气,是大自然的恩赐,是春的序曲,以温柔的雨水润泽着大地,孕育着生机与希望。

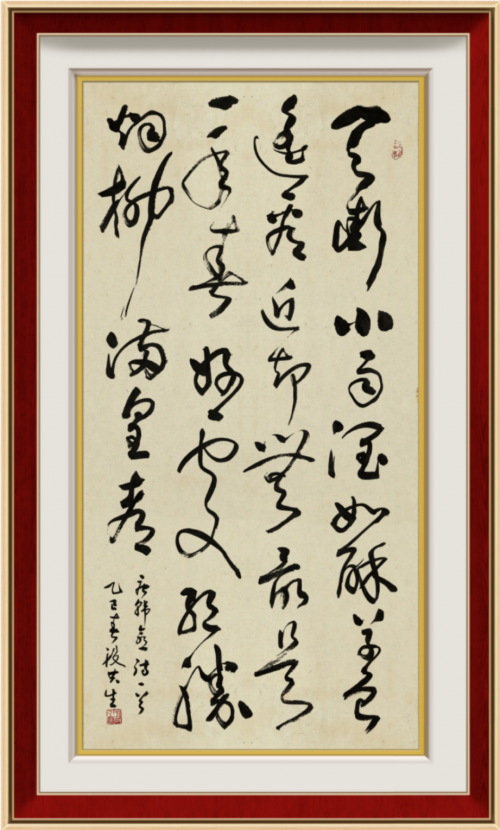

段共生少将,其爱好翰墨诗词,长期致力于传承与弘扬中国优秀传统文化和红色文化。在书法艺术领域,成绩斐然。他的书法作品多次在各类重要展览和赛事中亮相并获奖。在军队相关的书法展,如原总政、军委装备发展部、国防科技大学书法展中,其作品展示了深厚的艺术功底与独特风格;在全国性的书法大赛里,像全国于右任杯草书大赛、中国梦想杯书画大赛,段共生凭借精湛技艺崭露头角;在众多具有特殊纪念意义的书画展,北京西城墨韵书情书法展、海峡两岸书画名家展、纪念毛泽东诞辰 130 周年、庆祝新中国成立 75 周年等活动中,也能看到他的佳作。此外,在中国体育艺术展、中国新闻出版书画展、全国老年书画艺术大展等不同类型的书画展赛中,段共生的作品均获得了广泛关注与认可。部分作品更是被收录进《抗疫英雄谱》以及各种艺术作品集,其艺术价值得到进一步肯定。同时,他的部分作品还被部队和博物馆、纪念馆、展览馆收藏,成为珍贵的艺术藏品。

撰稿:张钧、魏传峰、谢爱平、董秀曼、王天佑