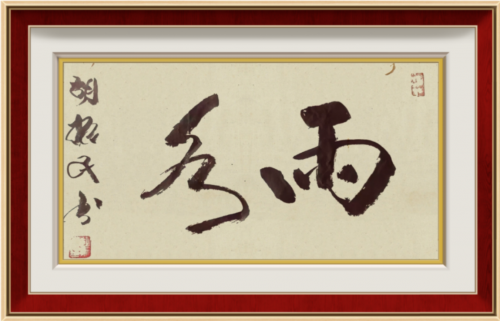

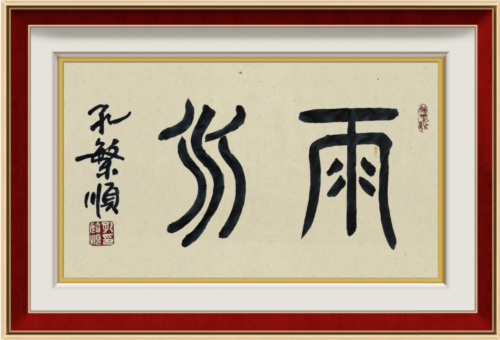

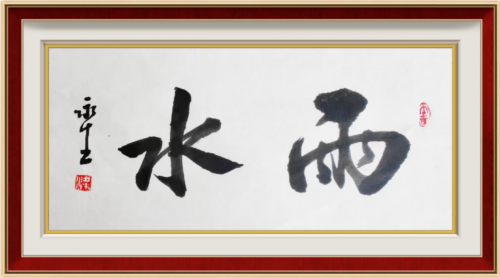

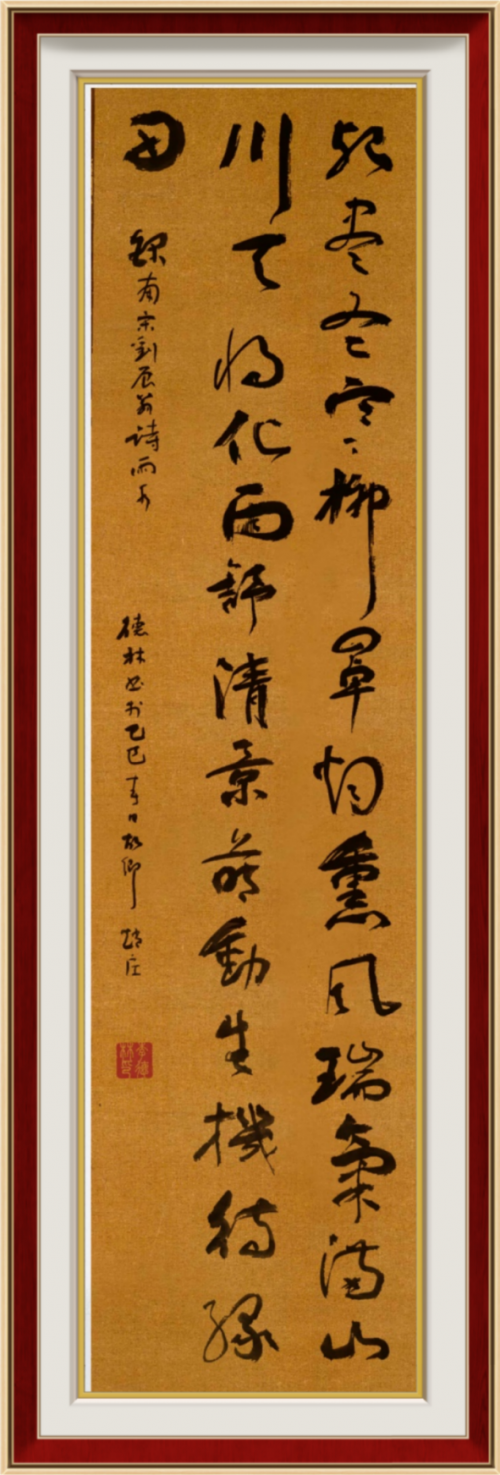

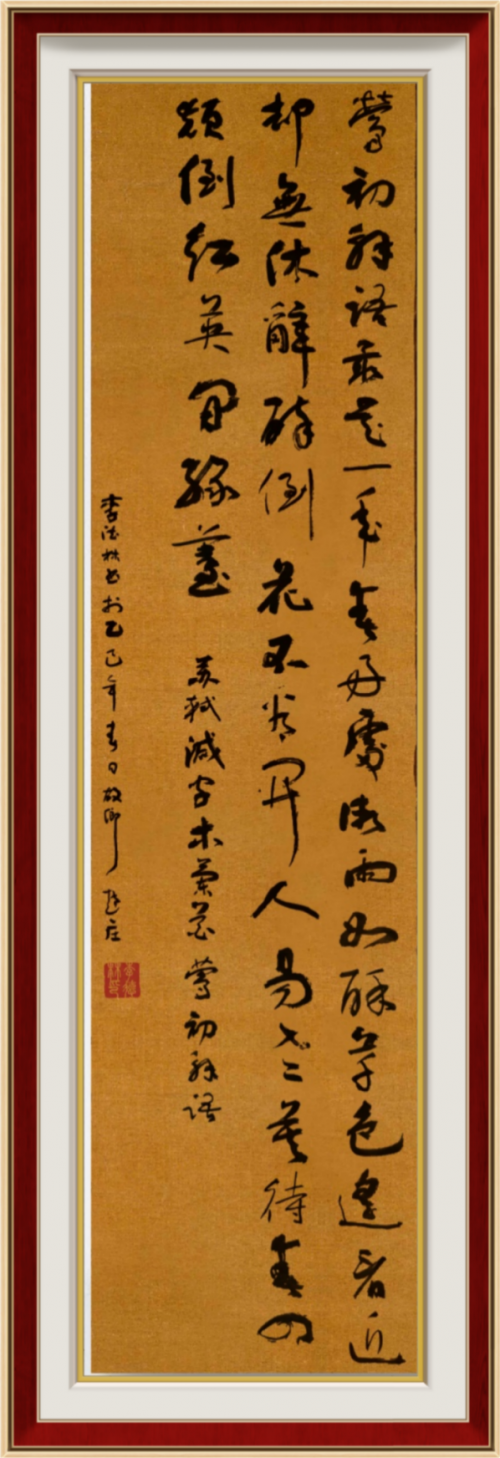

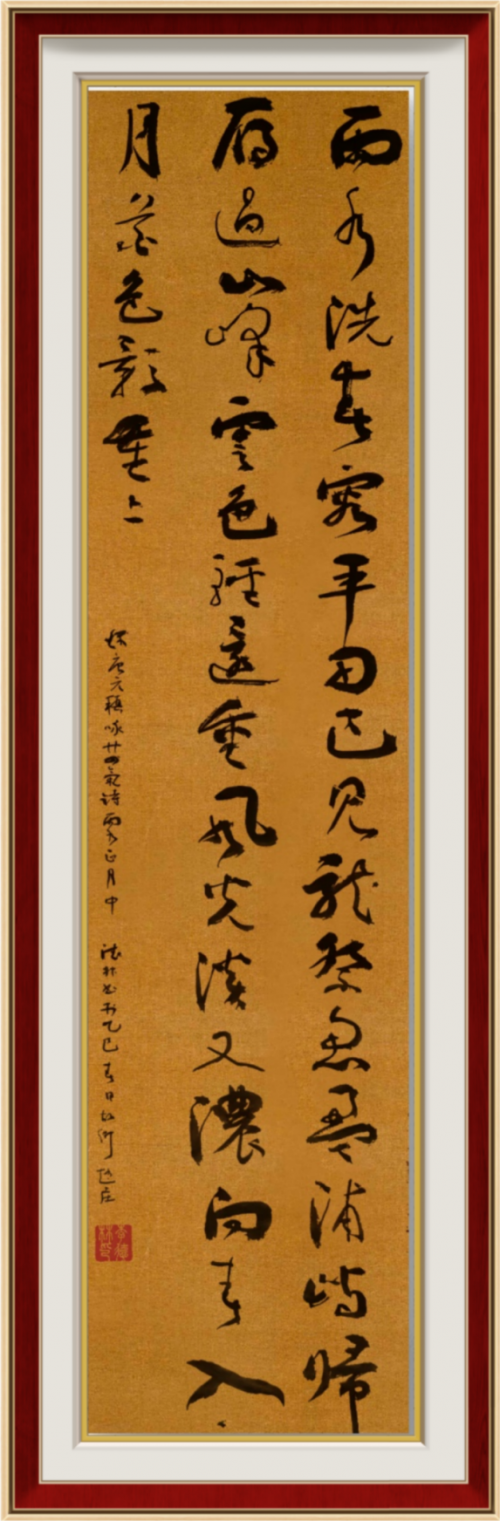

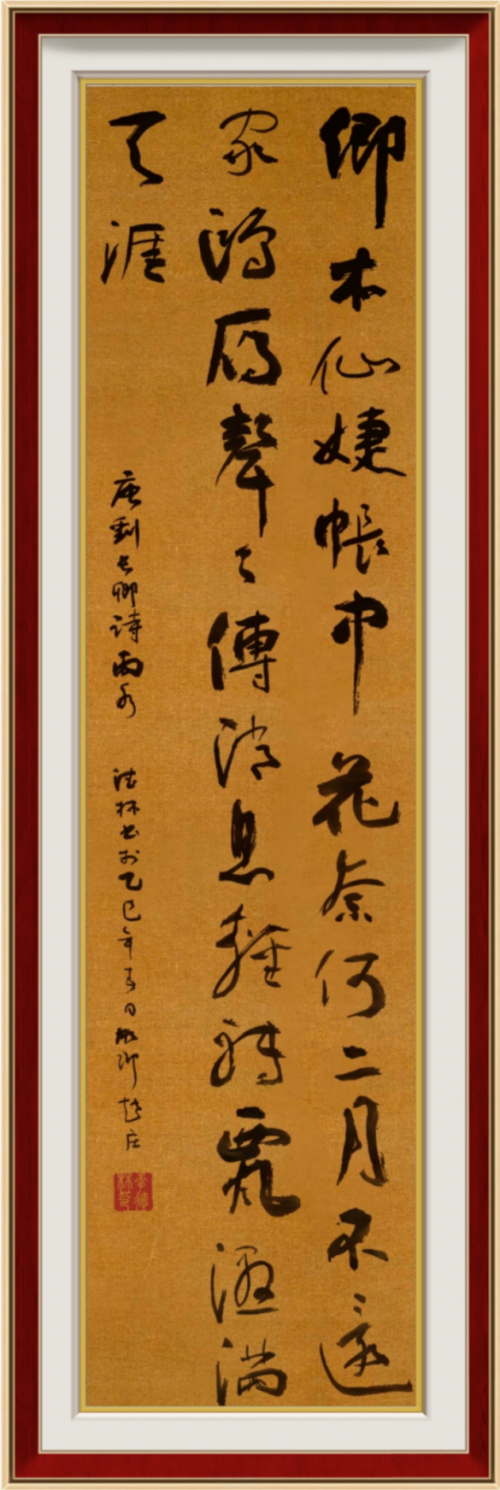

殆尽冬寒柳罩烟,熏风瑞气满山川——李德林书法艺术探索

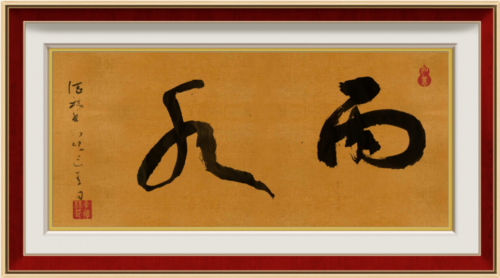

雨水是二十四节气中的第二个节气,通常出现在每年的2月18日至20日之间,标志着春天的脚步逐渐临近。作为春季的第二个节气,雨水承接立春的生机,进一步推动自然界的复苏。此时,太阳到达黄经330度,气温逐渐回升,冰雪融化,降水形式由雪转为雨,故称“雨水”。

《月令七十二候集解》中记载:“正月中,天一生水,春始属木,然生木者必水也,故立春后继之雨水。”雨水节气的到来,意味着春天的气息愈发浓厚,大地开始焕发出新的生命力。

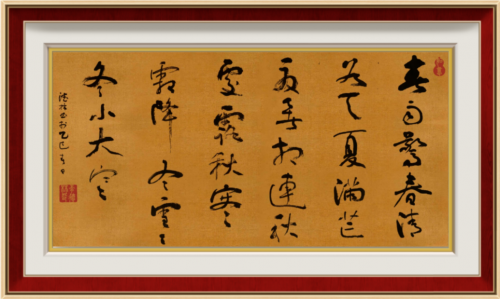

雨水节气的物候特征鲜明地体现在“三候”之中。初候“獭祭鱼”,指的是水獭开始捕鱼,并将鱼摆在岸边,仿佛祭祀一般。这一现象象征着自然界中生命的活跃与繁衍。二候“鸿雁来”,随着气温的回升,大雁开始从南方飞回北方,预示着春天的真正到来。三候“草木萌动”,大地上的草木开始抽出新芽,展现出勃勃生机。三候不仅反映了自然界的变化规律,也体现了古人对自然现象的细致观察与深刻理解。雨水节气是自然界从冬眠中苏醒的重要节点,万物开始进入新一轮的生长周期。

《月令七十二候集解》对雨水节气的描述充满了诗意与哲理:“正月中,天一生水,春始属木,然生木者必水也。”这句话揭示了雨水节气与自然界五行之间的密切关系。春天属木,而木的生长离不开水的滋养。雨水节气的到来,正是天地间水气充盈的体现,为万物生长提供了必要的条件。

古人通过观察自然现象,总结出雨水节气的气候特点,并将其与农业生产紧密结合,形成了独特的节气文化。雨水节气不仅是自然现象的描述,更是古人智慧的结晶。

雨水节气在南北方的民俗文化中有着不同的表现形式。在南方,雨水节气是春耕备耕的关键时期。农民们开始整地、施肥,为播种做好准备。南方地区气候湿润,雨水充沛,适合水稻等作物的生长,因此雨水节气被视为农业生产的起点。在北方,雨水节气虽然气温回升,但仍有一定的寒意,农民们主要进行田间管理,如修剪果树、清理农田等。

此外,雨水节气还有一些独特的民俗活动,如“占稻色”,即通过观察稻谷的颜色来预测当年的收成。还有一些地方会举行祈雨仪式,祈求风调雨顺、五谷丰登。这些民俗活动不仅体现了人们对自然的敬畏,也反映了农耕文化中对节气的重视。

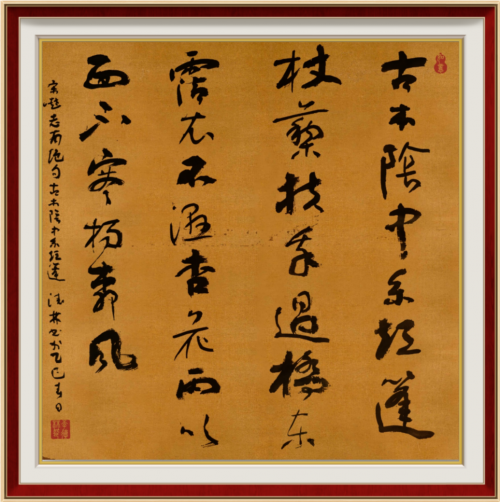

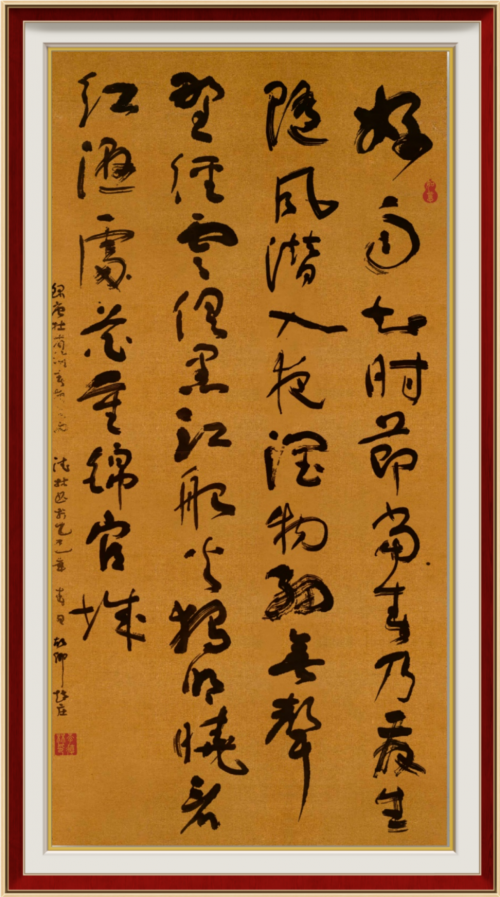

雨水节气的诗意在唐诗宋词中得到了淋漓尽致地展现。杜甫在《春夜喜雨》中写道:“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。”这首诗生动地描绘了雨水节气的特点:春雨细腻无声,滋润万物,带来生机。韩愈的《早春呈水部张十八员外》中也写道:“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。”这两句诗形象地刻画了雨水节气中春雨的柔和与草木初生的朦胧之美。

宋词中,苏轼的《浣溪沙》写道:“细雨斜风作小寒,淡烟疏柳媚晴滩。”这首词以细腻的笔触描绘了雨水节气中细雨与春风的交织,展现了春天的妩媚与生机。这些诗词不仅展现了雨水节气的自然美景,也表达了古人对春天的热爱与赞美。

二十四节气起源于黄河流域,是古代农耕文明的智慧结晶,2016年被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。雨水节气作为其中的重要一环,承载着丰富的文化内涵。它不仅反映了古人对自然规律的深刻理解,也体现了人与自然和谐共生的理念。在现代社会,雨水节气的文化意义依然深远。它提醒我们尊重自然、顺应自然,同时也为我们提供了一种与自然对话的方式。雨水节气是春天的重要标志,它不仅带来了自然界的复苏,也为我们提供了丰富的文化滋养。从三候的变化到民俗活动的传承,从唐诗宋词的吟咏到非遗文化的保护,雨水节气以其独特的方式展现了中华文化的博大精深。在这个充满生机的季节里,让我们一同感受雨水的滋润,迎接春天的到来。

李德林将军的军旅生涯,是一部充满奋斗与担当的历史。从基层起步,历任班长、排长、干事、副处长、团政委、师政委、军区空军政治部副主任、主任。任团政委期间率部参加老山地区防御作战、南疆平暴等,圆满完成了任务。退休之后,以书画为媒介,用艺术的笔触,抒发对党、国家和人民军队的深沉热爱,曾参与“我们的中国梦”全国大型书画巡展等活动,展现了深厚的文化修养和艺术造诣。

撰稿:张钧、魏传峰、谢爱平、董秀曼、王天佑