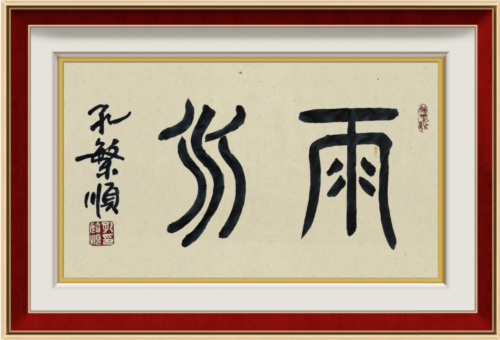

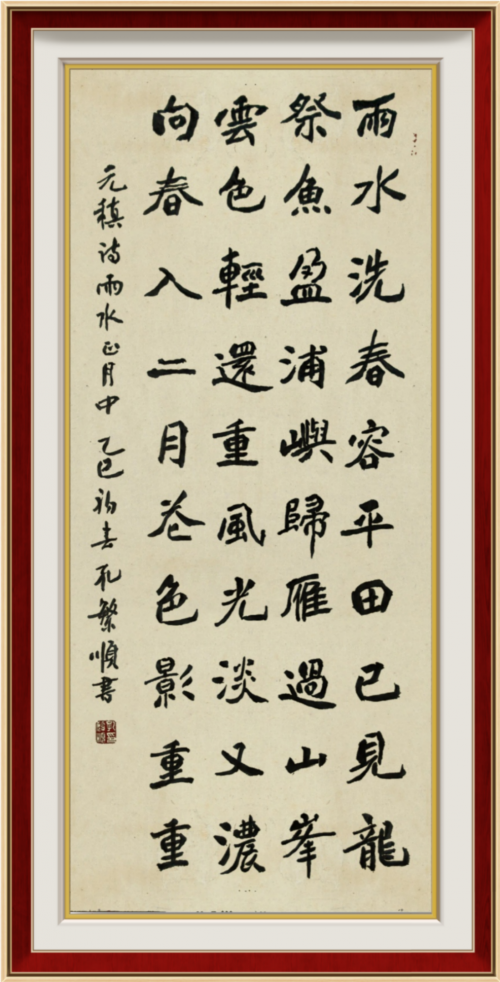

雨水洗春容,平田已见龙--孔繁顺书法艺术探索

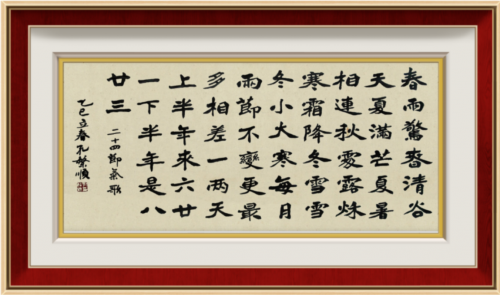

雨水,作为二十四节气中的第二个节气,每年大约在2月19日前后,当太阳黄经达到330度时,便迎来了这个充满生机的时刻。此时,气温逐渐回暖,冰雪开始融化,降水增多,因此得名“雨水”。

悠久的历史长河中,二十四节气作为一种独特的时间制度,不仅是对自然规律的精准把握,更是承载着深厚的文化内涵,是我国宝贵的非物质文化遗产。其中,雨水节气在自然与人文的交织中,谱写着一曲动人的诗篇。

雨水节气的物候变化,是大自然奏响的美妙乐章。一候獭祭鱼,水獭在水中欢快地追逐着鱼儿,将捕获的鱼陈列在岸边,仿佛在向大自然展示自己的收获。这一景象,既展现了水獭的生存本能,也暗示着大自然食物链的奇妙循环。二候鸿雁来,大雁排成整齐的“人”字或“一”字队形,从南方飞回北方。

它们的归来,带来了春天的气息,也让人们感受到了季节的更替和生命的不息。三候草木萌动,在春雨的滋润下,沉睡了一冬的草木开始苏醒,嫩绿的新芽破土而出,给大地披上了一层生机勃勃的绿装。这三候,从动物到植物,从水中到天空再到大地,全方位地展现了雨水节气里大自然的活力与变化。

《月令七十二候集解》中对雨水节气的阐述,蕴含着古人深邃的智慧。“正月中,天一生水,春始属木,然生木者必水也,故立春后继之雨水。且东风既解冻,则散而为雨矣。”古人认为,水是万物之源,立春之后,随着阳气的上升,万物开始生长,而水则是滋养万物的关键。当东风吹起,冰雪消融,化作雨水,滋润着大地,万物得以茁壮成长。这一解释,不仅揭示了雨水节气的自然成因,也体现了古人对天地万物相生相克、相互依存关系的深刻理解。

从气候和农事的角度来看,雨水节气有着重要的意义。随着雨水节气的到来,气温逐渐回升,降水增多,空气变得湿润起来。这种气候条件,为农作物的生长提供了良好的环境。

此时,越冬作物开始返青,油菜、冬麦等普遍进入生长旺盛期,对水分的需求较大。因此,农民们要及时做好田间管理工作,如灌溉、施肥、除草等,为农作物的生长创造有利条件。同时,雨水节气也是春耕春播的重要时期,农民们要根据当地的气候和土壤条件,选择合适的农作物品种,进行播种和育苗,为新一年的丰收奠定基础。

雨水节气的民俗文化丰富多彩,充满了浓郁的生活气息。在川西地区,有“拉保保”的习俗。父母为了孩子的健康成长,会在雨水节这天为孩子寻找干爹。他们带着孩子在人群中穿梭,一旦找到合适的对象,就会举行简单而又庄重的仪式,让孩子拜干爹。

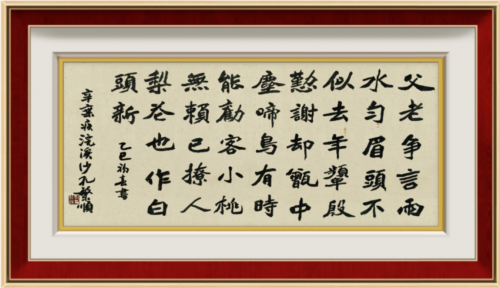

这一习俗,不仅体现了父母对孩子的关爱,也反映了人们对亲情和社会关系的重视。此外,还有“回娘家”的习俗。出嫁的女儿在雨水节带上礼物回娘家,表达对父母的思念和感恩之情。生育了孩子的妇女,会带上精心准备的罐罐肉等礼物,感谢父母的养育之恩。这些习俗,传承着中华民族的传统美德,让雨水节气充满了浓浓的人情味。

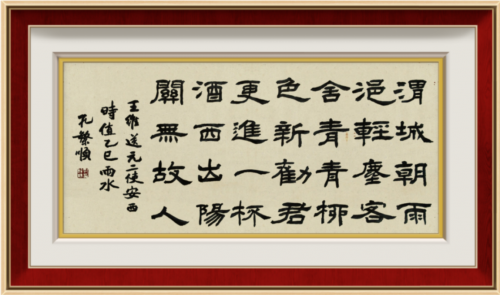

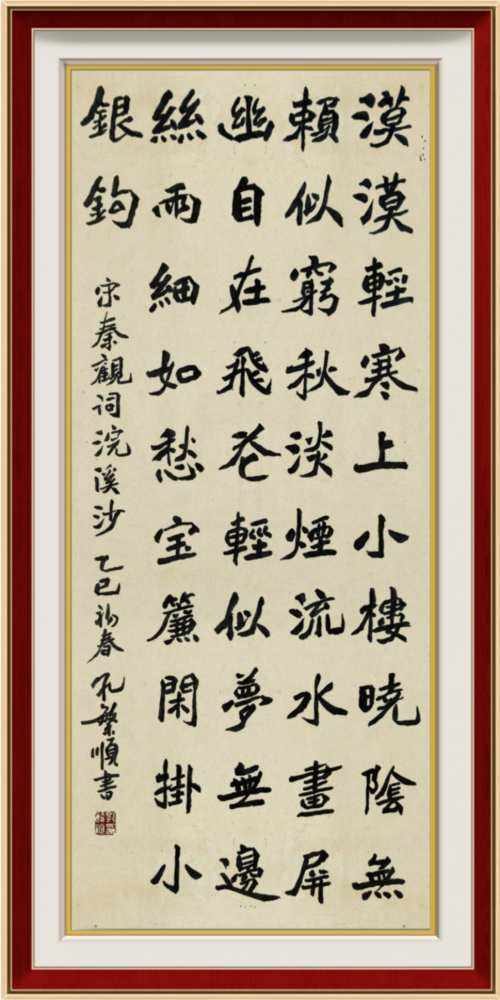

唐诗宋词中,雨水节气常常被诗人用来寄托情感、描绘美景。韦应物的《滁州西涧》:“独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。”诗中描绘了一幅春雨中幽静的画面,幽草在涧边生长,黄鹂在深树中鸣叫,春潮带着雨水汹涌而来,野渡无人,小船独自横在水面上。

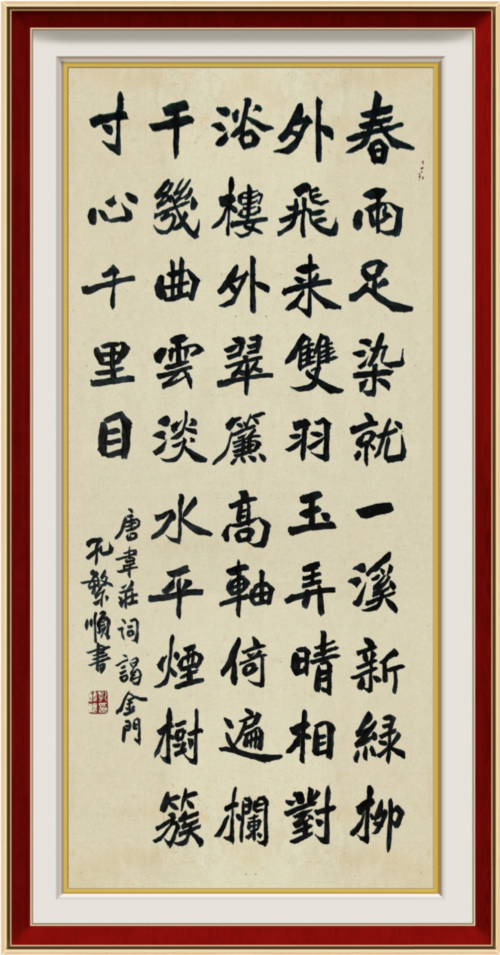

这幅画面,充满了自然的生机与宁静,也表达了诗人对大自然的热爱和对闲适生活的向往。李商隐的《春雨》:“怅卧新春白袷衣,白门寥落意多违。红楼隔雨相望冷,珠箔飘灯独自归。”这首诗通过描写春雨中的思念之情,表达了诗人内心的惆怅和孤独。春雨如丝,增添了诗人的愁绪,也让整首诗充满了朦胧的美感。雨水节气,它是大自然的馈赠,是农事活动的指南,是民俗文化的传承,也是诗词中的灵感源泉。它将自然与人文完美地融合在一起,让我们在感受大自然神奇魅力的同时,也领略到了中华民族传统文化的博大精深。

孔繁顺少将,山东曲阜人,作为至圣先师孔子第七十四代嫡裔,自幼便在深厚的家学熏陶下成长。自髫龄起,他便展现出了非凡的翰墨天赋。从小学到中学,他长期担当校园宣传的主力军,以稚嫩却饱含灵气的笔触题写板报墙报,在这一方小小的天地里,初步展露了自己在书法艺术上的才情。

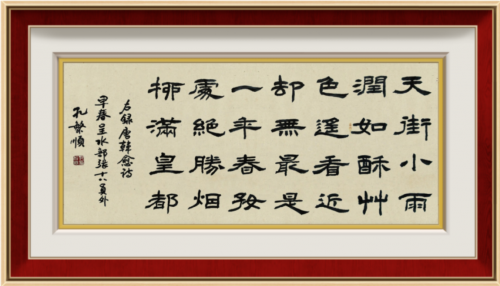

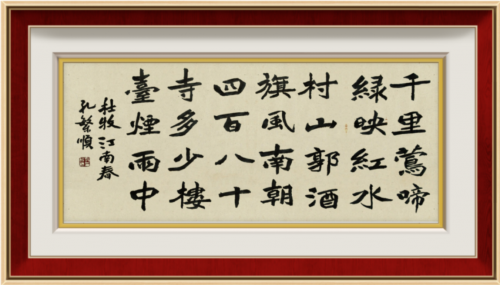

在长达四十余载的军旅生涯中,尽管日常事务繁忙,孔繁顺少将却始终没有放弃对书法的热爱与追求。从投身军旅拿起毛笔的那一刻起,他便立下了 “晨昏双课” 的坚定规矩:每天清晨寅卯相交之际,沉浸于临摹古代名帖;夜晚戌亥时分,潜心研习历代碑铭。从两汉时期的简帛书法,到晋唐的经典法书;从钟繇、张芝、王羲之、王献之,到欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫,他深入钻研,尽得诸体的精髓。其篆书与隶书,尽显古朴典雅之韵;楷书与行书,则凸显端庄方正之态,最终形成了 “骨气深稳而锋芒内敛” 的独特书法风格。

他的书法造诣备受业界推崇。先后举办了 “军旅书墨展” 等二十余场专题展览,一百多幅作品入选国家级艺术大展。《解放军报》等核心媒体长期刊载他的墨宝,孔子博物馆、井冈山革命博物馆、华侨博物馆,以及香港、澳门等地的文化场馆,都珍藏着他的杰出作品。艺术评论家赞誉他的作品 “既有庄重的庙堂气象,又具古朴的金石风骨,堪称军旅书法家的典范”。

孔繁顺少将不仅书法成就斐然,在文学方面同样建树颇丰,文墨双修的佳话流传于艺林之中。他先后出版了《军行》等七部诗集,在《求是》《人民日报》等刊物上发表理论文章三百余篇,五部学术文集见证了他深厚的学养。他更以强烈的文化担当积极投身公益事业,支持文物保护与艺术教育工作,用实际行动践行着 “以艺弘道” 的圣裔风范。

撰稿:张钧、魏传峰、谢爱平、董秀曼、王天佑