数智驱变,文博焕新--数字技术赋能文博产业的现状分析与创新路径探索实地调研

在全球数字化转型浪潮下,文化遗产的保护与传承面临历史性机遇。我国“十四五”规划明确提出“实施文化产业数字化战略”,同时《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》也进一步强调构建文化数据服务体系。然而,当前技术赋能仍存在显著痛点,如资金与技术能力受限,数据安全、版权归属等问题缺乏规范,制约产业规模化发展。

本次实践活动主题为“数字技术赋能文博产业”,由中南财经政法大学的五名同学组成的“智慧文博小队”社会实践队聚焦于浙江与湖北两省博物馆,旨在通过实地调研、案例分析,厘清技术应用现状与瓶颈,探索符合中国语境的文博数字化创新路径。春节后,实践队成员走访湖北省武汉博物馆进行调研。

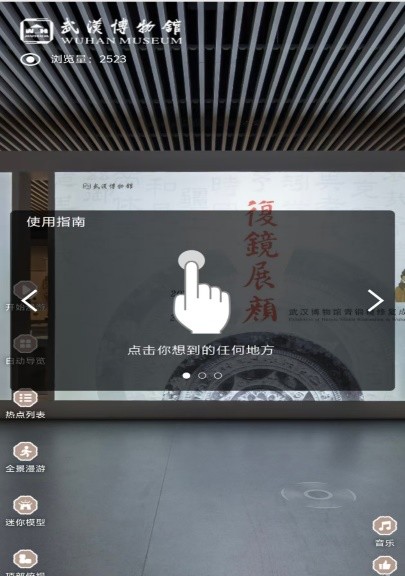

博物馆的工作人员有机会接触到大量文化遗产、展品和资料,对于数字化技术的需求和期望有着独特的视角。为深入了解湖北省武汉博物馆馆内数字技术的应用情况,本小组成员提前与武汉博物馆工作人员联系,并有幸邀请到信息部的专业人员进行访谈,在2025年2月8日下午在武汉博物馆与两位工作人员进行了交流访谈,他们为我们详细介绍了博物馆如何通过语音导览、全息展厅、VR技术等提升公共服务效能。

经介绍,我们了解到该馆在入馆时便配备语音导览,且门口有VR眼镜智慧讲解租赁的设备。大部分藏品设置二维码,扫一扫即可获得详细讲解。同时一些重要展览会做成全息展厅,供线上的游客游览。同时,博物馆会对文物进行3D扫描来研究和做文创产品。但是现代数字技术成本比较高。一件文物3D扫描的工作量很大,耗费时间较长,并且在取得文物数据之后,将其变成文创或者数字文创都需要持续投入资金。所以该馆工作人员也有提到,在未来条件允许的情况下,会在展览过程中运用投影、VR数字技术等。

走入博物馆,与游客们面对面交流,我们发现3D、VR等前沿技术备受关注。游客们纷纷表示,这些技术不仅让文物“活”了起来。同时,他们也期待博物馆未来能进一步拓展数字技术的应用场景,例如增加更多互动环节、优化虚拟导览的流畅性,以及开发更具趣味性的数字展览。通过调研,我们深刻感受到观众对数字技术的高度认可以及他们对未来博物馆数字化发展的美好期待。

本次博物馆的调研活动让我们深入了解了数字技术在博物馆的广泛运用。通过面对面的交流,我们也得到了工作人员与游客们的宝贵建议。然而,调研中也暴露出一些实践问题。部分中小型博物馆因资金与技术限制,数字化发展滞后;部分场景存在形式大于内容的情况,对文化内涵挖掘不足;更为关键的是,数据安全、版权归属等法律问题缺乏明确规范,严重制约了产业规模化发展。从法学专业角度出发,这些法律空白不仅威胁文物数字化成果的安全性,还影响了相关方的创新积极性。

此次调研让我们深刻认识到,数字技术是文博产业焕新的强大引擎,而法律则是保障其稳健运行的坚实基石。未来,我们需要进一步推动数字技术在文博领域的深度应用,同时加快完善相关法律法规,助力文博产业在数智浪潮中实现可持续发展。(投稿:中南财经政法大学智慧文博小分队)