同川科技:突破谐波减速器海外技术封锁,引领国产机器人核心零部件自主创新

分拣汽车零部件、制作饮料、搬运货物、写毛笔字……去年以来,来自波士顿、特斯拉、优必选、星尘智能等国内外头部厂商的人形机器人产品,正持续推动机器人对现实生产生活方式的变革。

从仅能进行缓慢行走演示,到两根手指便能捏起一枚鸡蛋,人形机器人动作的稳定性、流畅性及精细化程度显著提升,取决于一个精密而关键的零部件——减速器。

这个占人形机器人成本约30%的重要零部件,过去曾长期被纳博特斯克、哈默纳科等日本厂商垄断。近年来,少数国内厂商通过自主创新突破技术封锁,填补了国内技术空白,深圳市同川科技有限公司(以下简称“同川科技”)便是这支创新先锋部队中的一匹黑马。自2017年研发出第一台有自主知识产权的谐波减速器至今,同川科技已逐步迈入全球谐波减速器企业头部行列。

自研先进齿形突破技术封锁,谐波减速器行业跑出国产黑马

当前,中国机器人国产化率约30%,核心零部件“卡脖子”的情况仍是产业链安全的关键痛点,谐波减速器便是其中之一。该细分领域内,日企哈默纳科一家独大,其对中国企业设置的针对性定价策略,制约中国机器人产业及相关零部件企业发展数十年。

谐波减速器技术由美国发明家Clarence Walton Musser在1957年获得专利。1960年,美国USM公司首次将谐波减速器投入使用,十年后,日企长谷川齿轮株式会社与USM合资成立了Harmonic Drive Systems Inc。作为集合了材料科学、精密加工、高精度装配及检测等多项技术的精密装置,谐波减速器需要长期的工艺迭代与技术经验积累,因此,哈默纳科持续占据行业首位,后续创立的厂商难以望其项背。

2012年,经历了连续三年的高速增长,中国成为仅次于日本的全球第二大机器人市场。同年,同川科技成立。

彼时,同川科技以工业机器人的规模化为愿景,希望用机器人替代工人完成危险、重复、枯燥的劳动。2015年,同川科技便启动了对轻量化、模块化工业机器人的研究,并逐步将研究重心放到了机器人关节硬件中的核心——减速器。

然而,国内产业链不完善、技术理论缺乏等核心问题,以及减速器本身存在的技术积累差距,让国产企业无法在较短时间内实现“弯道超车”。于是,沈晓龙另辟蹊径,通过多次前往日本考察,拜访当地掌握精密齿轮及精密减速器前沿技术的企业、学校,最终与相关头部企业达成合作,投入约两千多万引进主要加工设备,并与哈默纳科专家人才建立合作关系,基于团队自身对设备及加工制造的理解优势,借力先进加工设备与行业经验,赋能同川科技在国内的减速器技术研究。

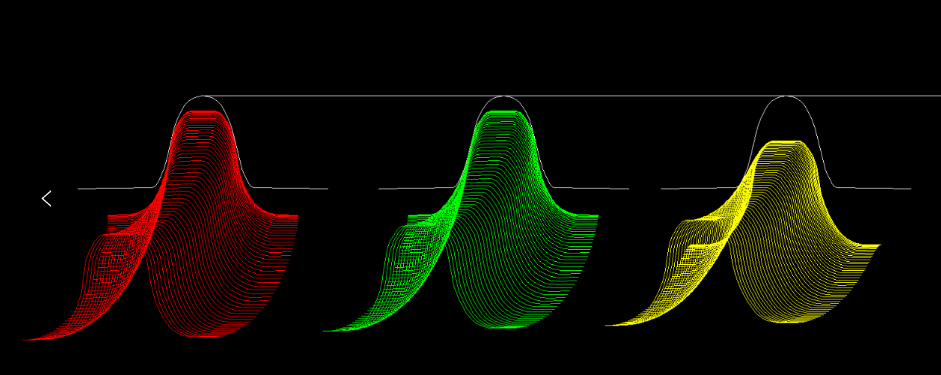

2017年,同川科技率先研发出先进减速器齿形——3D曲面共轭双圆弧齿廓,实现国产谐波减速器技术上的突破。该项创新可有效提升谐波减速器的服役寿命、传动精度、一致性、振动噪音等性能和品质,使得公司技术和产品参数在全球范围内处于领先水平。

随着同川科技减速器产品逐步通过多家机器人本体企业客户验证,扩展产能、推动新产品研发等需求为企业带来资金投入压力,公司计划通过引入新战略投资人突破发展瓶颈。

与此同时,毅达资本团队经过对机器人产业链的深度调查,沿上游客户接触到同川科技。在经过长达一年以上的调研后,当得知同川科技从原上市公司体系中拆分的计划后,毅达资本第一时间与企业取得联系,促成了这项对中国减速器行业具有重要意义的合作。

2023年11月底,毅达资本成功完成对同川科技A轮融资协议。资金计划用于扩展谐波减速机产能、加速拓展业务范围,以迅速同川科技机器人谐波减速器和关节模块产业化战略布局。

“毅达资本丰富的产业生态资源、资本实力,以及头部机构的背景,都为同川科技发展起到了赋能、背书的作用。”同川科技创始人沈晓龙表示,在产业帮扶的方面,毅达资本为公司链接了许多已投的智能制造及机器人相关产业链公司,对公司开拓产业链上下游客户提供了强力支持。

如今,同川科技产品已在工业机器人、航空航天、机床设备、新能源装备、数控转台、半导体设备医疗器械等领域实现规模化应用。其中,在工业机器人领域,同川科技谐波减速器在国内市场占有率已达15%以上,持续维护国内机器人供应链安全。

以小切口竞速大赛道,聚焦核心零部件做精做专

当前主要应用于机器人的减速器分别为RV减速器与谐波减速器,其中,谐波减速机因体积小、质量小、传动精度高、传动比大、传动效率高等特点,被普遍应用于对机器人控制精度要求较高的场景。因此,操作要求更加精细、稳定的人形机器人将引发对谐波减速器的大量需求。

基于自身在谐波减速器领域的自主技术优势,同川科技持续拓展机器人传动相关技术,产品应用自工业机器人向协作机器人、人形机器人、服务机器人等类型延伸。

将传统工业机器人相关技术积累向人形机器人转移,机器人产业链内的领先厂商正积极带动这一趋势。这样的路径既能补充人形机器人在场景、规模化等方面缺少的资源与经验,同时可帮助企业抢先布局人形机器人赛道,占据先发优势。

但人形机器人相比工业机器人或协作机器人、服务机器人拥有更复杂的感知、交互能力,不仅成倍提升了减速器的需求量,同时也对减速器负载、性能等参数提出更高要求,成为相关厂商亟需突破的挑战。

“人形机器人为谐波减速器带来许多变化,主要是对轻量化、环境适应性等方面提出了更高要求。另外,对于能耗的要求,以及对重量、体积的要求也显著提高。”沈晓龙介绍,由于谐波减速器发明之初便因为体积小、扭矩大、低重量等特性被应用在航空航天领域,而这些特性同样适用于人形机器人领域,因此,结合人形机器人实际使用场景有针对性地提升进行升级,一定能帮助人形机器人产品进一步优化。

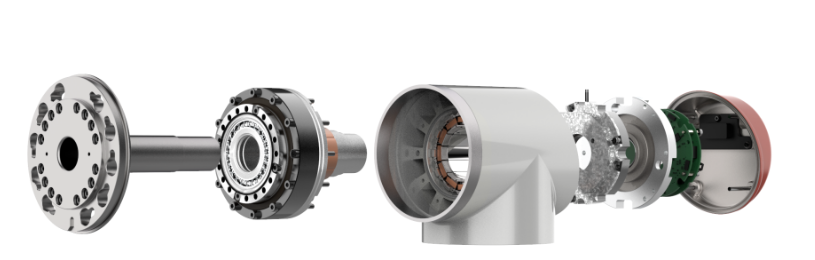

在谐波减速器产品的研发迭代过程中,同川科技根据基于工业领域的技术积累,持续推陈出新,将减速器、电机、编码器、制动器进行巧妙地结合,打造出高精度、高刚性、高扭矩、小体积的谐波机电一体化执行器,可应用于空间小,负载大,精度要求高的工作场景。此外,同川科技推出系列机器人传动关节模块,进一步减少机器人关节模块的体积和重量,实现高度集成化,在机器人关节的轻量化、模块化等方向技术领先。凭借产品在工业领域积累的成熟性能指标以及可靠性,同川科技已帮助国内企业完成了第一波进口替代,预计明年将针对人形机器人推出新一代谐波减速器和关节产品。

“同川希望把擅长的事情做好,来为机器人产业赋能。”沈晓龙表示,相比“零部件-关节-整机”的发展路线,同川科技未来将持续聚焦大赛道中的小切口,基于团队工业制造、自动化的产业经验,提供更优质、更智能的减速机和关节产品,助力机器人本体研发企业提升产品竞争力。

蓄力创新积极“出海”,提升中国机器人产业链全球竞争力

当前,政策支持、资本竞逐之下,机器人赛道入局者持续增加,产业加速狂奔,正被业内外看作下一个新能源汽车,寄予厚望。

从中国新能源汽车产业路径来看,国内超大规模的市场需求和完善的供应链体系为中国新能源汽车“走出去”提供了坚实底气。而国产整车出口规模与速度持续提升,进一步促进了中国新能源汽车产业链的“出海”速度。

在沈晓龙看来,提升中国机器人产业在全球的竞争力,除了促进产业链集聚、完善,主要需要在技术创新及行业标准方面加强突破。

“过去,日本厂商因技术领先掌握着行业标准制定的话语权,也主导着减速器相关技术进步的方向。中国机器人产业链需要打造出更高阶的产品,打破差异化竞争局面,打破国外提出的性能标准。”沈晓龙介绍,为保持自有技术领先,同川科技内部研发人员占比超70%;每年研发投入占营收10%以上;引进日本、欧洲和国内谐波减速器、工业机器人领域资深专家及领军人才,并与美国宾夕法尼亚大学、国家传动重点实验室等前沿科研机构密切合作,持续巩固企业产品在全球市场的竞争力。

而在行业标准方面,同川科技已主导编制2项国家标准《GB/T 43200-2023 机器人一体化关节性能及试验方法》《20211789-T-604 机器人用谐波齿轮减速器》,及1项团体标准《T/CAMETA 40004-2021协作机器人末端接口技术条件》

“目前从产品设计和性能上,同川的产品已经可以达到和日本同类产品一致的性能与可靠性水平。随着企业进一步扩大销售规模,将持续降低产品成本,提升制造过程中的一致性与良率,从而突破海外品牌对市场的垄断。”沈晓龙说。

从工业机器人到人形机器人,同川科技从自身深耕的硬件层面,持续刷新中国谐波减速器在全球行业的印象,积极促进海外市场需求转化。

“随着国内工业机械厂商开始大规模采用同川的产品,同川也在积极争取海外机器人品牌的认可。但由于国外厂商长期制定核心部件的标准,国外厂商对日本头部品牌具有更强的依赖性。”沈小龙介绍,对此,一方面,同川凭借自有技术与供应链,建立了价格优势;另一方面,公司也在持续探索非工业机器人、非人形机器人应用场景,以此切入海外市场领域,目前已取得一定的成效。

“出海是中国企业必须坚持做下去的事情,同川有信心在创新方面下功夫,持续提升机器人国产化率,在机器人核心零部件的细分领域,助力‘中国制造’持续提升国际影响力。”沈晓龙说。