让流浪乞讨人员“挺起胸膛”感受人间的美

在当今社会,流浪乞讨人员作为一个特殊群体,频繁出现在大街小巷、公共场所等地。他们或因生活所迫、家庭变故,或受身体残疾、精神障碍等因素影响,被迫流落街头,以乞讨为生。许多流浪乞讨人员居无定所,食不果腹,健康状况堪忧。有的甚至因疾病得不到及时治疗而失去生命。这些现象不仅令人痛心,也反映出在流浪乞讨人员救助工作中存在的不足。关爱流浪乞讨人员作为衡量社会文明进步的重要标志,有必要深入研究如何让流浪乞讨人员“挺起胸膛”做人,让他们充分感受人间的美好,重拾对生活的信心,这对彰显人性的温暖、维护社会公平正义,均具有迫切而重大的现实意义。

一、让流浪乞讨人员挺起胸膛,当以法治赋能,夯实治理之基

政策法规是救助流浪乞讨人员管理工作的基石。需进一步完善细化相关政策,明确流浪乞讨人员的认定标准、范围、权益、管理办法等,规定救助机构的职责、救助程序和定制化的救助方案,确保救助工作的规范化和制度化,保障受助者的合法权益不受侵害。明确职业乞讨行为的界定标准,对以虚假身份、编造虚假故事等手段骗取他人钱财的行为进行明确的法律定义和规范,并制定相应的处罚措施,遏制职业乞讨行为的发生。持续加强对侵害流浪乞讨人员权益行为的打击力度。建立健全流浪乞讨人员法律咨询、法律援助等工作机制。完善细化资金投入管理办法,拓宽资金筹集渠道,加大资金投入力度,向重点区域倾斜。建立健全社会保障体系,如最低生活保障、医疗保险等,为流浪乞讨人员提供基本生活保障和医疗救助。建立流浪乞讨人员信息上报常态机制,如通过社区网格员等及时上报。建立多部门联合救助指挥中心,搭建流浪乞讨人员信息共享平台,推行一站式救助服务模式。建立健全监督机制,对救助活动进行全程监控,确保救助资源的合理分配和有效利用。建立常态化的巡查和回访制度,以确保对流浪乞讨人员的持续帮助。

二、让流浪乞讨人员挺起胸膛,当以文化赋能,滋养善治之源

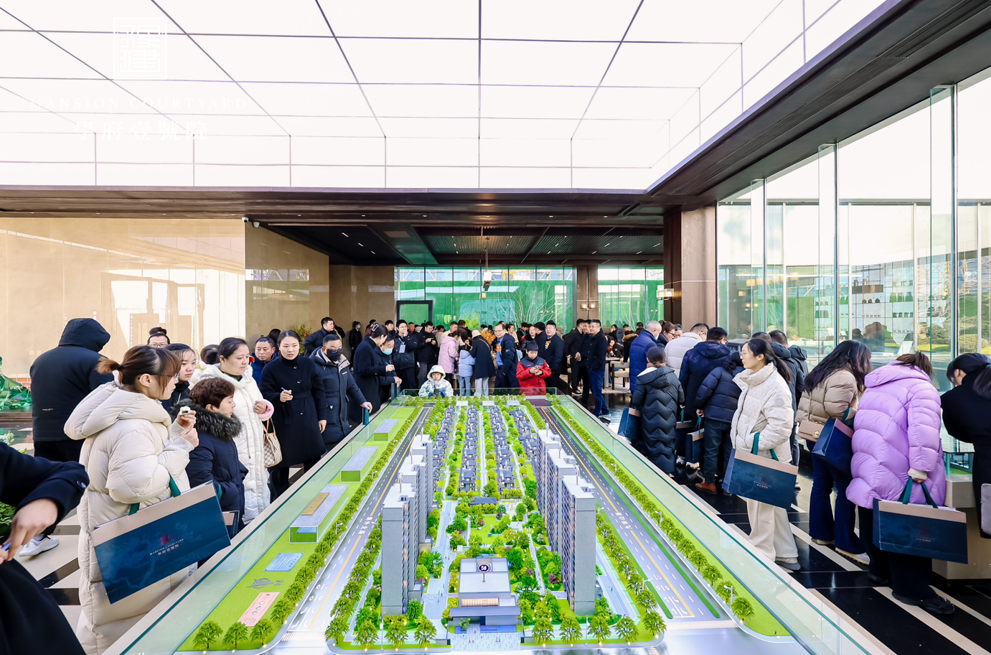

在社会善治的大格局中,文化赋能有助于营造包容、互助的社会氛围,促进社会和谐。社会大众积极参与到流浪乞讨人员的救助工作中,共同为弱势群体奉献爱心,从而营造出一个充满爱的社会环境。全社会积极培育以人文关怀为核心的社会文化理念,营造富有爱心、善心、暖心的文化氛围,增进人与人之间的理解与信任,打破社会阶层之间的隔阂。将文化元素融入到救助政策的制定和实施过程中,使救助工作更加人性化、科学化,为社会的长治久安奠定坚实基础。通过在工作人员中定期开展文化理念培训活动,以爱心和孝心为出发点,为流浪乞讨人员提供亲情优质服务,通过耐心倾听和积极引导,帮助流浪乞讨人员正确看待自己的经历,鼓励他们勇敢面对生活的挑战,树立积极向上的生活态度,进一步弘扬社会正能量,营造温暖、和谐的社会氛围。通过在流浪乞讨人员中开展文化活动,如文艺演出、图书阅读、艺术培训等,丰富他们的精神生活,为他们带来精神慰藉和希望,让他们在困境中感受到温暖和关怀,让他们逐渐敞开心扉,倾诉自己的内心痛苦和困惑,从而缓解心理压力。

三、让流浪乞讨人员挺起胸膛,当以教育赋能,掌握生存之道

就业是流浪乞讨人员实现自立的核心支撑,为流浪乞讨人员提供职业技能培训,培养良好的职业素养,提高他们的就业竞争力,实现自力更生,开启新的生活,重新融入社会。为流浪乞讨人员提供再就业服务,为他们建立与潜在雇主的联系,帮助他们找到稳定的工作,让流浪人员凭借自身双手,摆脱流浪命运,融入社会大家庭。另外,流浪乞讨人员因长期流浪,极易产生自卑、焦虑、恐惧等心理问题,这些心理障碍成为他们回归社会的“绊脚石”。针对这一问题,建立心理咨询服务机制,为流浪乞讨人员提供个性化心理疏导,帮助他们处理好心理创伤,提高他们的心理韧性。同时,还可以组织社交技能培训活动,模拟超市购物、求职面试、邻里交往等场景,引导流浪人员学习沟通技巧、人际交往礼仪,提升社会适应能力。还要持续加强对救助对象的后续支持和关怀,了解他们的工作情况,融入社会的情况,是否恢复正常生活,然后针对需要不断开展包括提供职业指导、就业服务、心理咨询、法律援助等,通过这些措施,减少乞讨现象,帮助流浪乞讨人员重拾生活的希望。

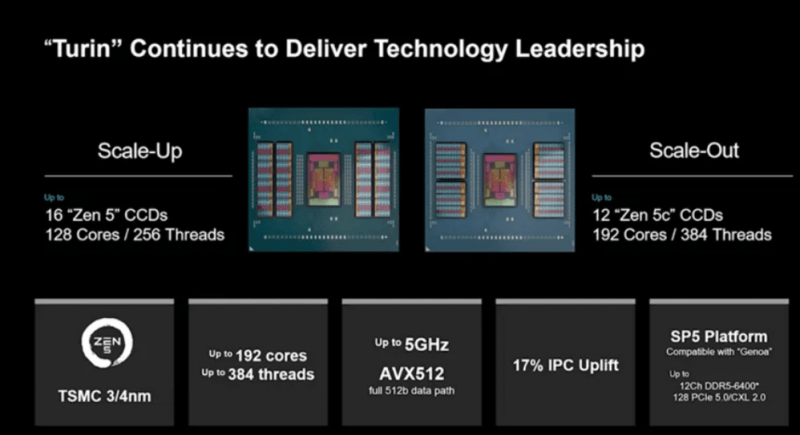

四、让流浪乞讨人员挺起胸膛,当以科技赋能,畅通探寻之路

构建统一的流浪乞讨人员救助信息平台,此平台涵盖流浪人员身份信息、救助记录、健康状况、寻亲进展等全方位数据,实现不同管理部门互联互通、实时共享。借助大数据分析技术,精准追踪流浪人员动态轨迹,分析流浪人员行为数据、地域分布数据、求助热点时段等信息,精准洞察其需求规律,主动出击实施救助;对曾接受救助人员进行持续跟踪,监测其生活状态,预防二次流浪。利用智能化手段,如人脸识别技术,加速流浪乞讨人员身份核实的进程。引入区块链技术进行救助资金管理,确保资金流向透明、可追溯。探索“互联网+救助”新模式,搭建线上救助平台,拓宽求助渠道,流浪人员流浪乞讨人员可通过手机APP、微信小程序等便捷方式一键求助,上传位置、需求信息,救助人员实时响应,实现救助服务指尖触达,提升救助时效与便捷性。搭建寻亲平台,借助全国救助管理信息系统、DNA比对、媒体寻人等多元手段,全力帮助流浪乞讨人员寻找亲人。建立返乡人员信息台账和易流浪走失人员信息库,对流浪乞讨人员的情况进行详细记录和分类管理,从而提供更为精准的帮助和服务。

五、让流浪乞讨人员挺起胸膛,当以社会赋能,彰显人间之美

强化全民公益意识培育、奉献精神塑造、彰显人间之美是救助流浪人员的基石。社会组织、学校、社区、慈善机构、企业、媒体、公众等团结起来形成合力,整合更多的社会资源和力量,提高救助工作的覆盖面和影响力。借助学校教育、社区宣传、媒体传播等多元渠道,广泛普及关爱流浪乞讨人员理念,将其融入公民道德教育体系,营造“人人愿助、人人乐助”的浓厚公益氛围。构建学校、企业、社区联动救助网络,凝聚磅礴合力,学校发挥教育资源优势,开展教育活动,企业设立流浪人员救助专项基金,提供就业岗位,社区开展日常巡查,为流浪乞讨人员回归营造温暖港湾。发挥慈善机构、基金会等组织汇聚社会爱心力量的作用,在资金、物资、人力等方面为流浪乞讨人员救助工作注入源源不断的活力,以弥补政府救助资源的不足。社会各界通过形式多样的公益倡导活动,让更多人了解流浪乞讨人员困境,激发公众参与热情,形成“人人关注、人人参与”的良好公益氛围,为流浪乞讨人员救助事业营造肥沃的社会土壤,让世界因这份关怀而更加温暖。

流浪乞讨人员救助工作任重道远,需要持续完善救助体系,加强社会参与,推动救助工作向更专业化、精细化方向发展。接下来,需要进一步优化部门协作机制,加强多部门的深度融合,实现信息实时共享、工作无缝对接。根据社会发展和流浪乞讨人员需求的变化,及时修订和补充相关政策法规,细化救助标准。进一步激发社会力量的积极性,鼓励更多的社会力量参与到流浪乞讨人员救助中来,为救助工作提供物质支持和人力保障。通过久久为功、坚持不懈的努力,让流浪乞讨人员真正感受到社会的关爱和温暖,“挺起胸膛”,融入社会,共享美好生活。

(作者:罗宏森 四川师范大学公共安全与应急研究院院长)