老虎:从筒子楼到一代青少年的课堂

写在前面:

从深圳一间积满灰尘的办公室起步,到探索中国户外教育走向系统化与专业化,“老虎”用二十年时间,完成了一场关于热爱、责任与开拓的漫长攀登。

他辞去稳定的教职,追随前辈在中国大陆建立起安全规范与教育体系;他两度“归零”,以环球旅行重整生命的节奏,又将获得的智慧反馈给山野与课堂。

如今,他仍站在教育前沿,积极推动户外教育和全国户外运动行业产教融合共同体的发展。

这不是一个人的冒险故事,而是一簇火如何燎原的光亮历程——他让户外教育成为青少年的另一种课堂。

2006年,深圳八卦岭的一栋旧工业楼里,空气混杂着灰和霉味。

推开门,是一间十一二平米的小屋:桌上摆着老掉牙的486电脑,开机时“滋啦滋啦”作响,像随时要爆炸。

这里离蔡屋围的林立高楼只有五分钟,可一旦拐进工业区,就像被推入另一个世界。屋子不大,角落和桌面覆着厚厚的灰,随手一抠都能拧出团来。老虎推门走进去,心里直打鼓:这就是“传说中的深圳登协”?

坐在他对面的,是当时深圳登协的秘书长曹峻——这位北大山鹰社曾经的社长,在行业里已经声名卓著。

两人坐下后点起烟,才发现屋里连个像样的烟灰缸都没有。曹峻只好到阳台翻出一口旧套锅,掀开锅盖,里面干瘪的饭菜残渣已糜烂发霉,腾起刺鼻的黑烟呛得人直皱眉。那口锅被临时“启用”,成了烟灰缸,也成了这次见面的另一种注脚。

老虎带着一叠简历,本想逐条介绍自己的经历,争取这个行政助理的岗位,可曹峻随手把简历放到一旁,“圈子不大,你的情况我大概知道。”曹峻没有按部就班地问问题,而是直接和老虎聊起了对未来的畅想。

曹峻回忆那会儿时笑着说:“我原本只是想找个行政,帮忙跟进些事务性的活儿。结果一看老虎的简历,就觉得这人不能只做这个,他来登协能发挥更大的作用。”正是这种判断,让曹峻把他从普通应聘者拉入了一个更大的格局;后来曹峻坦言,老虎也促使他自己一步步 all in 到深圳登协的工作里。

后来老虎才知道,当时投简历的没几个人。毕竟,对于一个二十多岁的人来说,真正愿意离开体面的工作与稳定的生活,转而选择这样一个几乎无人问津的新兴行业,并不是一件容易的事。他打趣说自己算是“自投罗网”。

可老虎没有退缩。几年前,他还在重庆一所不错的中学做着语文老师,几个月前,他还在深圳的写字楼里拿着不错的薪水,如今,却主动走进这片灰尘弥漫的办公室,签下每月两千块的工资,成为深圳登协的第一位全职员工。旧电脑、破沙发、发霉的套锅……所有这些落满灰尘的旧物,都在等待一个新的故事被写下。

也许在走进这间灰尘弥漫的小屋之前,老虎就注定了要成为一个户外人。

早在2000年,一次偶然的机会让他登上了四姑娘山大峰。“也许是从小在山里长大吧,看到山就有一种本能的冲动想爬上去看看到底有什么。”这也是他漫长职业生涯的一种注脚。加入深圳登协之后,他参加了中登协一系列培训,一直上到首届师资班。这是当时中国最早的户外职业教育体系,由时任培训部主任的马欣祥博士主持。二十多年过去,马欣祥依然记得这几个来自深圳的年轻学员:“他们的言谈举止、知识技能相对其他学员都要突出一些。”

当时的中国,“户外教育”的探索零星分散,远未形成体系。爱好者们更多依赖俱乐部的自发组织:今天带几个人去阳朔徒步,明天有人开团穿越东西冲,赚点小钱。整个行业还停留在草莽阶段,松散、野生,没有标准。

老虎入行后参与的第一个项目,就是和曹峻一起推动国内户外爱好者培训体系的发展。2006年,深圳登协邀请了香港攀山总会的黄慧愉老师前来授课,那是大陆第一次真正意义上的“领队培训”。几十个学员坐在教室里,黄教练抛出一个问题:“你们觉得领队最重要的职责是什么?”

有人回答安全,有人说责任,有人说带领。黄教练摇摇头:“这些都对,但是在香港,领队的第一责任,是法律责任。”

这句话让在场的学员都愣住了。

她举了个例子:在香港,如果几个人相约喝酒,有人喝多了在回家的路上摔伤,甚至死亡,同行的人也要承担法律责任。

同行,不仅仅是美妙的分享,更意味着责任的共担。

对于当时的大陆学员来说,这几乎是颠覆性的观念。那时的“驴友文化”正盛行,网络约伴成风,人们只觉得“AA”, “自由”才是户外的灵魂,几乎没人意识到安全背后还有法律的重量。

这堂课,让老虎真切体会到:户外的“领队”,并不是带大家去看风景的人,而是那个要为所有风险承担责任的人。

职业生涯刚起步时,老虎身上那股从零开局、硬闯出路的劲头已经显现出来。

灵感来自一部纪录片——《穿越摩洛哥》。那是一场极限越野挑战,影片里的艰苦与热血让伙伴们看得心潮澎湃。看完几个人一拍即合:“我们也要搞一个这样的!”就这样,中国第一场“24小时不间断”山地越野挑战赛在深圳酝酿成形。在深圳登协“当家人”曹峻的带领下开办了。

一开始没人知道它到底有多难,最初有人以为,这不过是“时间加长版”的马拉松。但真正操作起来,才发现这是一次近乎疯狂的实验:在24小时之内,参赛者必须完成十几个连续项目,上天、入地、下海,每一环都环环相扣,容不得任何疏漏。

作为赛事总监,老虎几乎全程悬着一根神经。有一届赛事,他在三天里只睡了四个小时,剩下的时间都在场地和后勤之间奔波,从赛道设计,到补给、救援、应急,他必须面面俱到。多年后他笑称:“后来再做其他赛事,我觉得简单得多了。”在他看来,真正的难处不是比赛本身,而是如何在未知和混乱里维持秩序,把一个前所未有的构想变成可以落地的现实。

十多年过去了,参赛选手叶卫东至今仍清晰记得当年的惊险场景,聊起那段往事,仍带着情绪波动。

“那年我们在皮划艇赛段奋力往前,忽然‘砰’的一声,艇爆了。拉链崩开,气囊漏气,几个人瞬间掉进海水里。那是上午,风浪大,十月底的深圳天气已经很凉了,还有好几公里要划。我们一开始还想硬撑着游过去,但很快发现完全不可能,在海上我们都快冻僵了。”

“最后没办法,掏出防水袋里的手机,给老虎打电话。”叶卫东笑着回忆,“老虎接电话的时候还在纳闷,‘你不是在比赛吗?怎么有空打电话?’我们说艇爆了,需要救援!”

很快,一艘渔政船驶来,把他们拖回岸边。“船向我们开过来的时候,我们的眼泪都快下来了,那是我们的救命稻草啊!”

结合现实条件,合理设计项目,分工明确,反应迅速,提供动态而周全的安全保障。正因如此,这场几乎不可能完成的挑战,才成了许多人一生都不会忘记的经历。在今天看来,这样的赛事依旧极限和超前,并且培养和积累了中国最早一批操办户外赛事的专业人士。

多年以后,还有很多人回忆起老虎当年办赛的风采,他的老战友,深圳登协副会长雷东风说:“老虎是一个办(综合性越野赛)赛的天才,他设计的赛事既和环境紧密结合,又充满了想象力。赛事的组织环环相扣,呈现的效果行云流水,参与和组织赛事那几年是我们都充满了激情与梦想的难忘岁月。”

2009年,老虎操办了“盐田山地马拉松”,三年里规模从800多人做到8000多人,谁也不知道那就是现在风靡全国的山地越野赛雏形,那个时候还没有这个概念。

而在赛事之外,老虎和伙伴们在山野里也做着同样“疯狂”的事。

当年的户外踩线,几乎就是在“瞎子摸象”:没有高精度的在线地图,GPS远未普及,如今随手就能下载的轨迹文件在当时根本不存在,只能在网上抓一些零散的公开资料,拼拼凑凑做成简易的图。那些地图精度很差,可他们依旧要借助这些简单的攻略和资料,反复揣摩,凭着经验甚至一点点直觉,拿着这样“不周全”的地图去踩线,完成一条新线路的开发。

很多今天耳熟能详的线路当年就是这样走出来的。再把攻略、照片整理好,发到网上分享,成了一代户外人的“路书”。

这是一种近乎原始的方式:艰难,却乐此不疲。在那个信息极度匮乏的年代,他们把探索本身,当作最高的乐趣。

老虎经常是那个走在前面的人。他敢把一个酒桌上的念头,变成落地的实事;敢拿着一张模糊的地图,闯进陌生的山野;敢在别人都还在犹豫时,先把第一步踩下去。很多人后来评价他:别人还在计算风险和得失,他已经迈出了“0到1”。他的朋友野马(孔佑龙)这样评价他:“胆子比我还大,有点莽撞,但没有这样的胆大妄为,就不会有后来的1到10、10到100。 ”

除了培训和赛事,老虎还做了更多的事情。

借鉴英国“爱丁堡公爵奖励计划”的野外课程,结合本土情况,推出了“青少年成长计划”。在当时深圳登协的众多项目中,这不过是一个小小的尝试,几乎没人意识到它意味着什么。但后来回头看,正是这些试验性的课程,逐渐演变为“山鹰青少年课程体系”的雏形——这是如今中国最为完整、也最具影响力的青少年户外教育课程体系之一。

在老虎的好友唐伟心里,老虎既是“英雄主义者”,也是“浪漫主义者”。他说:“老虎总是拼命折腾自己的想法和事情,他的性格里有一种劲头——当别人还在犹豫时,他已经迈出去了。”

在灰尘与霉味里,老虎第一次试着把一条无人之路踩出来。那些旧电脑、发霉的套锅和粗糙的地图,都见证了一个行业,一个从业者,从零开始的摸索。

在别人眼里,那是个有些难以理解的决定。

2010年前后,深圳登协在曹峻和老虎等一众人的努力中蒸蒸日上,从最初的灰尘满屋到倍受赞誉,团队扩张到二三十人,他也逐渐成为中国户外领域有影响力的人物之一。正是事业最鼎盛的时候,他却突然放下手里的一切,说要和妻子去环球旅行。不是短短十天半月的休假,而是整整800天,差不多三年的时间。

“当时我们加起来只有40万存款,根本不知道够不够。”老虎回忆:“很多人都说我有一个环球旅行的梦想,但是很少有人真正付出了行动去实现它。很多人都问过我们走到哪里的时候最难,我觉得永远都是第一步。”

他们先去了欧洲,走在陌生的街头,才发现旅行与工作一样不可控:开销没有预期的多,但未知远比计划多——很快,惊喜发生了——有品牌找他们拍照、发社交媒体。因为一路上他们喜欢分享,把沿途的照片、文字发到网络,主动吸引来了合作。原本以为是“花钱看世界”,结果旅程结束时,钱不但没少,反而比出发时更多。

“那次经历让我明白,只要把事情做好,有价值,收益自然会来。金钱只是结果,而不是目标。”

这句话后来成为他行事风格的注脚:与其汲汲营营追逐回报,不如把事情做到最好。

第二个改变则发生在巴厘岛。

刚出发的前半年,他依旧带着深圳时期的惯性。每天都要计划行程,不停切换目的地,把旅行都变成了待办清单。总觉得“要做点什么”,否则心里不安。那种焦躁甚至引发了争执:同行的孜孜直言受不了,觉得他即使离开工作,心里依然被“加速”捆绑。

长期的旅行终归还是能够让人放松下来,终于有一天找不到事情做了,住在巴厘岛海边的小屋里,唯一的日程就是睡觉。没有计划,没有打卡,没有必须完成的任务。

“我发现,世界上没有什么非做不可的事情。”老虎说。这不是一句鸡汤,而是近三年的慢旅行里,被迫逼出来的顿悟。

在那之后,他学会了“慢”。不是度假式的短暂放松,而是真正沉入时间,把自己和世界调到一个舒缓的频率。

这种改变延续至今。他说,如果没有那800天,他可能仍会陷在深圳节奏里,不停催别人,也不停被别人催。他需要的不是远方的风景,而是一次彻底的重启。

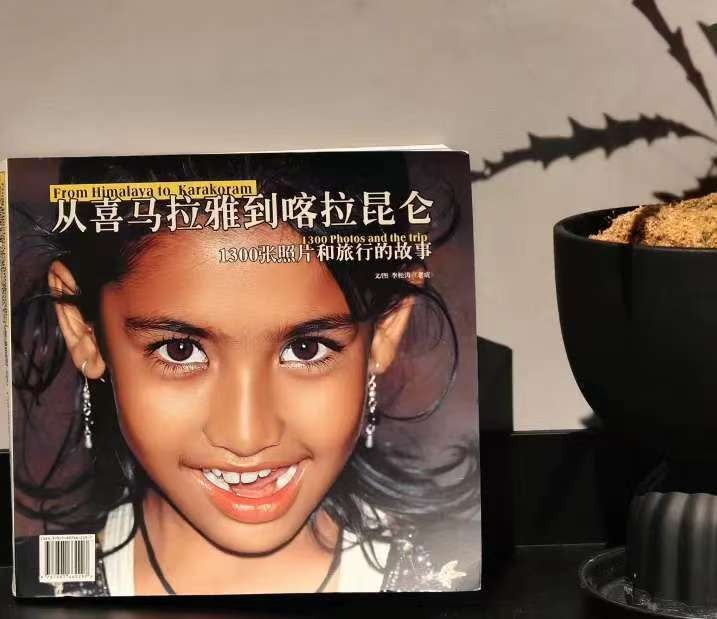

回望过去,这段旅行似乎也并非全然的“偶然”。在此之前,他当过语文老师,出版过摄影画册《从喜马拉雅到喀拉昆仑》。

教学、写作、影像,看似零散,却在环球旅行里重新被拼合。他开始意识到,教育不只是课堂上的知识传递,而是一种生活方式;教育的节奏,也不在于催促,而在于深度的经历和用心的体验。

旅行回来后,他和孜孜引进英国的“肯道尔山地电影节”到中国,在他看来,中国需要更多的影像与故事,把人们和山野重新连接的方式。山地影像带来的,不仅是震撼的画面,更是一种自然的疗愈。

在外人眼中,800天的环球旅行也许是一场“放纵的逃避”,但在老虎看来,那是一次“把生活摔碎,再拼一次”。

别人追求高光,他偏偏追求空白;别人学会更快,他却学会了更慢。

“只要把事情做好,受益自然会来。”

“世界上没有什么值得着急的。”

这两句从旅途中带回来的顿悟,不只是心灵鸡汤,而是他此后十几年里做教育、做课程的底色。

他把这份“慢”和“空白”带回中国,带回课堂和山野。800天没有浪费,他用它换来了一种新的节奏——属于他自己,也属于后来他参与的户外教育事业。

环游世界800天之后,老虎在2016年回到中国。他没有像很多人那样,把旅行当作一次“远方的探险”就收起来,而是把它当作人生的转折点。从那一年起,他决定更专注地投入到户外教育中。

2017年,老虎加入广州领攀。这是一家由户外品牌凯乐石资助的户外教育机构,做的很多项目都带着公益属性,烧钱、见效慢,老虎清楚这一点,但依然选择“all in”。

在他的推动下,诞生了“高校师资研习班”,让分散在各地的高校老师走出课堂,在山野里获得难忘的体验与交流;随后,他又发起“社团骨干培训班”,帮助大学生社团培养专业骨干,避免“莽撞登山”,把科学、安全的理念带回校园;之后又推出了面向更广人群的“打卡中国山”, 让成千上万的大学生第一次科学地走向山野。

三块拼图渐渐拼合:教师的引领、骨干的支撑、年轻人的普及。一张面向全国青年的户外教育网络,开始成形。正是这些年的积累,2024年,领攀和东莞职院、武汉地大共同牵头成立了全国户外运动产业产教融合共同体。户外教育第一次以“共同体”的形式进入主流高校和产业整体的视野。

十几年过去,中国的户外教育已不再是当年的荒原。今天,登山地图能在网上随手下载,赛事规则越来越专业,青少年课程走进了越来越多的校园。可在这一切逐渐成形的背后,老虎始终站在第一线,十年如一日地推动着户外教育的进程。

马欣祥博士对这种坚持评价很高:“老虎的重点始终放在培训和教育上。他站在比较高的层次来系统地思考户外教育,在全国来讲都是走在前列的,而且他对于国内外教育理论方面的内容积累深厚,户外行业里极少有人这么做。”

内蒙古登协主席吴涛至今还记得二十多年前他们在中登协培训时的情景,“很多人都变了,可老虎几乎没怎么变,依然拼劲十足。”在他眼里,老虎是个典型的工作狂,执行力惊人。两人曾一起做项目,夜里他早已睡下,老虎还坐在床头对着电脑,第二天睁眼,他还保持着同样的姿势。“他对工作和生活没有边界,吃饭、聊天都在想着事情。”

吴涛说:“别人常把户外当成兴趣和工作结合的幸运,但老虎始终强调:喜欢是一回事,把它作为工作是另一回事。”正因为这种100%全情投入,他才能在二十年间,一直保持做新事物的热情与持续的创造力。

在课堂上,老虎同样保持这种专注,现在行业里通行的很多教案都是他亲手写出来的,逻辑清晰、案例鲜活。唐伟就感叹:“他上课时很少给‘标准答案’,而是不断抛出问题,让着学员自己学着思考。这样的方式让课程更务实,也更能启发人。”正因如此,他的课程常常被学员们称为“既接地气,又能让人开脑洞”。

这份坚持和投入,也深深改变了一代年轻人。

逍遥(肖杨)就是其中之一。起初,他接触领攀课程,是因为大学里一位户外老师的推荐。那位老师刚参加过“高校师资研习班”,回来后满怀热情地分享,让担任社团社长的逍遥第一次对户外教育生出向往。

真正见到老虎,是在冕宁的社团骨干班。见面时,他心里带着些崇拜,还有些紧张,他至今记得老虎在山里分过一块牛肉干给他吃。

对许多对户外行业充满向往的新人而言,这段经历不仅是一次技能训练,更是一次认知的重塑:他们第一次明白,户外并不只是风光和乐趣,它同样伴随风险,更意味着责任。老虎常常像当年自己初入行时听香港导师那样,提醒他们:想真正走进户外,就要敢于面对风险,同时学会承担责任。许多人都记得,这句话像是点醒了自己,让他们开始思考:能不能把热爱变成担当?

下山之后,有人选择继续读书,把所学带回社团去推广,有人则干脆走上了职业道路,逍遥就是其中之一,他在这一段“传递—学习—再传递”的链条中被改变,又去改变了更多人。

逍遥选择加入了广州领攀,他跟老虎的关系也随之发生改变——老虎从他的前辈、导师,变成了真正的老板。在他眼里,老虎并不像一个高高在上的管理者,而更像一个行业的先行者。他愿意花时间去交流、去点拨,哪怕只是饭桌上几句提醒:“耐得住寂寞,扛得起压力,受得了委屈。”这些朴素的话,被许多人反复记起,成了支撑他们走过低谷的座右铭。

孙斌是在近一年多才和老虎频繁打交道的,工作上的愉快合作,让他对老虎的评价颇高。“他特别擅长把别人激发出来,这是种天赋。”孙斌说。

在他眼里,老虎身上有一种少见的“幽默”,并不是刻意的笑话,而是一种轻松的智慧感。“幽默其实是一种能力,也是一种智慧。老虎在讲课、聊天时不会用宏大叙事去压人,而是用一种轻松、幽默的方式,让人更容易接受。”孙斌感叹,这种方式是他一直想做到、但是难以做到的。

更重要的,是老虎的高情商。“他能让合作的人都觉得舒服,这也让他能把不同的人组合在一起,把事推下去。很多人想做0到1,但不是每个人都能做成,他就是那种能把事做成的人。”孙斌说。

而对于那些和老虎从中登协首期、二期班就认识的老友们来说,他既像从前,又已不同。他不再像二十年前那样无忧无虑,但那股热情从未熄灭。即便痛风发作,他依然站在讲台上,坚持把“责任”作为第一课。很多同行感慨,他早已不是单纯的个人,而是一个标识——提醒所有后来者,这条路可以走,也值得走。

在中国,户外教育依然是一片需要长期耕耘的土地,而老虎和他这一代的先行者们愿意一遍又一遍地从零开始,把看似不可能的事情,一点点变成现实。他们没有选择轻松的路,却让更多年轻人看见了另一种可能:山野不只是远方的风景,它可以成为一代人的课堂。

二十年前,他走进深圳登协那间灰尘弥漫的旧屋,点燃了第一簇火。

二十年后,那簇火早已长成星火,照亮了一代青少年的成长之路。

而在下一个二十年,这团火是否能燎原,点燃更广阔的天地,或许就是他和这一代人共同的考题。