千年药都的本草长歌

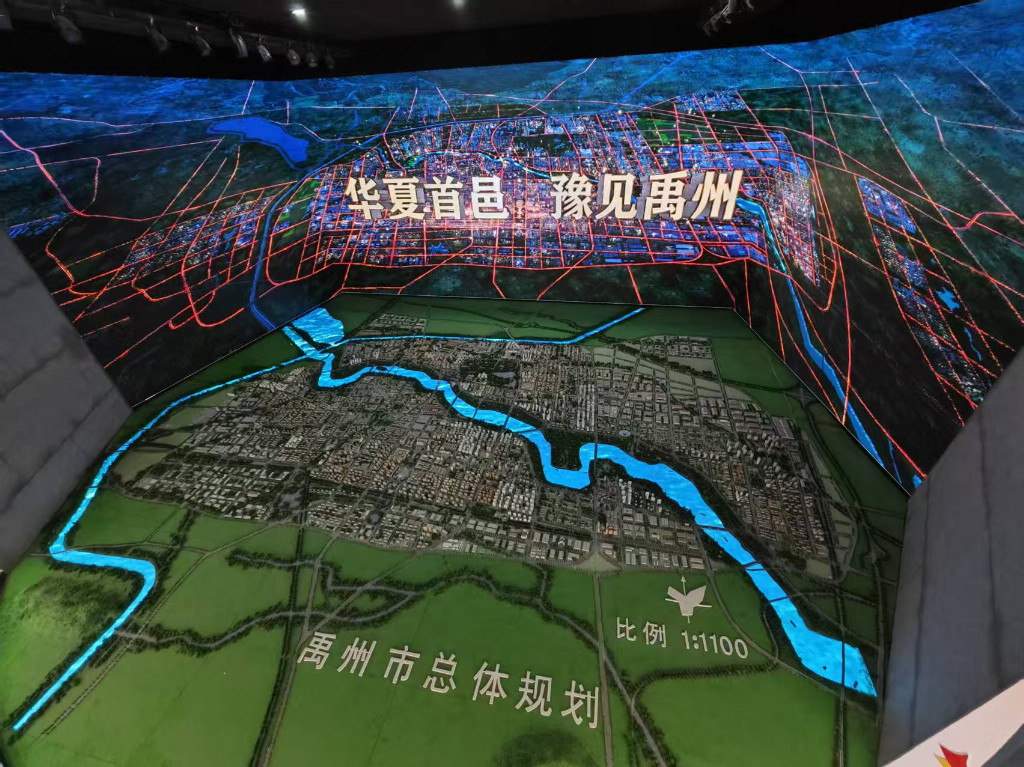

“药不到禹州不香,医不见药王不妙”——这句在中原大地流传千年的俗语,道尽了禹州与中草药文化的深厚羁绊。作为“华夏药都”“国家中医药传承创新发展试验区”,禹州不仅承载着从唐代药王孙思邈行医到明清药市繁盛的历史荣光,更在当代以“非遗融合+数字赋能”的创新实践,让古老的本草文化走出典籍、融入生活,成为连接过去与未来的文化纽带。

一、历史根脉:从神医足迹到“药市活化石”,筑牢文化基因

禹州的中草药文化,开篇便与“传奇”共生。唐代药王孙思邈曾踏遍禹州的具茨山、龙门山,采集道地药材、救治百姓,留下“药王洞”“药王墓”等遗迹。如今,禹州龙门村仍流传着“孙思邈辨药救农”“熬制汤药治瘟疫”的故事,当地老人会带着孩子在药王遗迹前讲述本草智慧,让这份文化记忆代代相传。

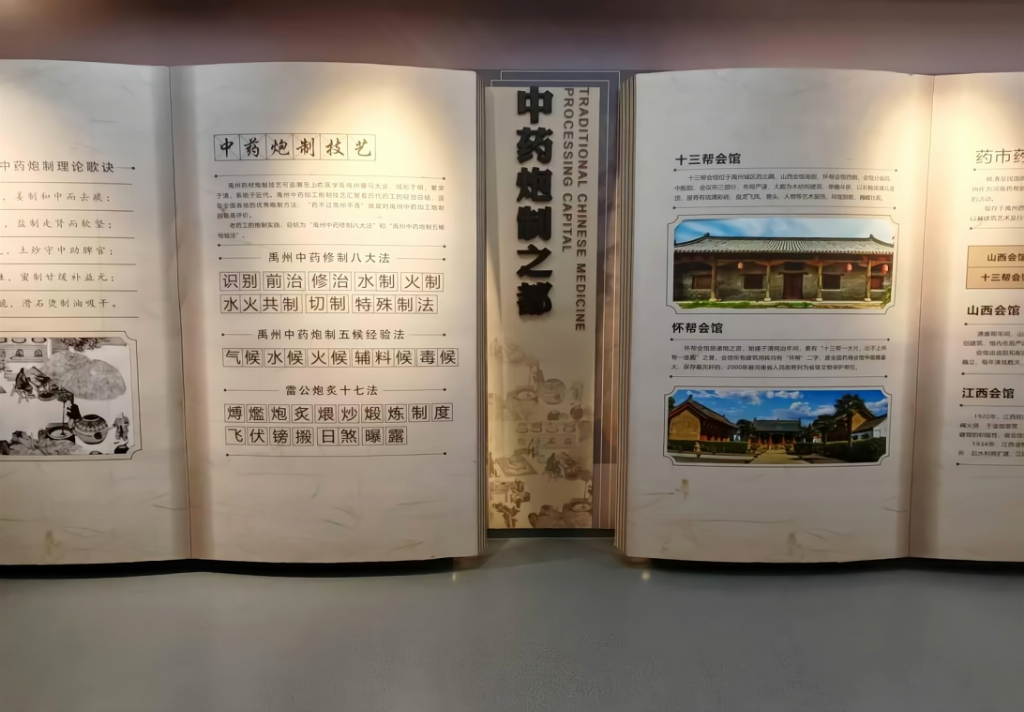

真正奠定禹州“药都”地位的,是明清时期的中药材交易市场。彼时的禹州,凭借“地处中原、四通八达”的地理优势,成为全国四大药市之首,南来北往的药商在此设立商号,每日药材交易量超百万斤,形成“聚九州药材、通天下医药”的盛景。更珍贵的是,当时还诞生了“禹州炮制”这一独特技艺流派——老药工们遵循“净制必严、切制必准、炮炙必精”的准则,如禹白芷需经“浸润-切片-蜜炙”12道工序,禹南星要经过“清水浸泡-白矾腌制-蒸制”多轮处理,方能最大化药效。这种精益求精的技艺,不仅让“禹药”成为品质的代名词,更成为禹州中草药文化的核心内核,至今仍在当地中药厂、老作坊中传承。

这片土地对中草药的馈赠,更体现在道地药材的独特品质上。截至2021年,禹州中药材种植面积达33350公顷,禹白芷、禹南星、禹白附、禹州金银花、禹州丹参、禹州半夏6种“禹药”,先后获得国家农产品地理标志认证。其中,禹州丹参的丹参酮ⅡA含量高达0.35%,远超0.2%的国家标准,切开后“皮红肉紫、质坚而脆”,是中药厂生产丹参滴丸的首选原料;禹州金银花则以“花蕾饱满、绿白相间、绿原酸含量高”闻名,每到采摘季,全国各地的凉茶企业都会专程来禹州收购。

二、生活浸润:从非遗融合到日常养生,让文化“活”起来

在禹州,中草药文化从未局限于药房或典籍,而是渗透在城市的街巷肌理与百姓的日常生活中,成为“看得见、摸得着、用得上”的活态文化。

走进禹州神垕古镇,钧瓷与中草药的跨界融合让人眼前一亮。当地钧瓷匠人以禹药为灵感,烧制出带有金银花、丹参图案的药材收纳罐,罐身“色彩绚丽、釉色多变”,既保留了钧瓷“入窑一色、出窑万彩”的非遗特质,又赋予其中医药文化内涵——不少游客会买上一个,既当装饰品,又能存放家中的干药材。而苌庄剪纸艺人则将本草元素融入剪纸艺术,创作《药材生长图》《古法炮制场景》等作品,这些剪纸不仅在禹州中草药文化节上展出,还被印在文创笔记本、帆布包上,让年轻人在使用中感受本草之美。

禹州人的饮食里,更藏着“药食同源”的智慧。春季,家家户户会用禹州金银花泡茶,清热解燥;夏季,薄荷拌黄瓜、艾草煮鸡蛋是餐桌上的常客;秋冬时节,丹参炖鸡汤、黄芪煲粥则成了滋补佳品。每年举办的禹州中草药文化节上,“药膳品鉴区”总是最热闹的地方——农户带来的“节气药膳食材包”,搭配着详细的烹饪指南,游客买回家就能做出地道的禹州药膳,既尝到了美味,也学会了养生知识。

三、古今交响:从千年药市到产业新篇

历经千年沧桑,禹州的中草药文化并未停留在历史记忆中,而是在守正创新中焕发新生。作为文化与产业的核心载体,禹州中药材专业市场从唐宋集市发展而来,1996年被批准为全国十七家中药材专业市场之一,2002年升级改造后占地达400余亩,形成“三纵十三横”的格局,门店逾2000间 。如今,这里聚集近500家药商,经营2000余种药材,从日常当归、党参到名贵人参、虫草应有尽有,真正实现“买全国,卖全国” 。

产业升级的背后,是传统与现代的深度融合。河南华夏药材有限公司等龙头企业,将“遵古炮制”与现代科技结合,建成可存储600余种产品的高架库,实现饮片生产全覆盖,年产能达10000吨;总投资5.6亿元的康健医药物流项目,成为中原最大的智能化物流平台;占地8.3平方公里的华夏药都健康小镇,已吸引15家中医药企业入驻 。截至近年,禹州中药材种植面积达50万亩,年产值7亿元,中医药加工企业78家,年产值30亿元,形成了从种植、加工到流通、养生的全产业链,构建起百亿级产业集群 。

“禹州药会”入选国家级非遗,“华夏药都”称号实至名归,流通追溯体系与现代物流体系不断完善……如今的禹州,正以“传承不泥古、创新不离宗”的理念,让千年药香在新时代愈发浓郁。从药王孙思邈的药锄,到现代车间的智能设备,禹州中草药文化的故事,仍在继续书写。

通讯 郭若晗 付成林 洪佳音