四代寻恩记:八十三载的归队路与跨越生死的回响“归队令”

这是一个关于承诺、寻找与命运交织的故事,一段被时光尘封了八十三年的战友情,最终在一个盛夏,因一份大学录取通知书和一次神奇的“网搜”,迎来了震撼人心的终章,并在秋日里激荡起跨越四代的深厚回响。

一、 葫芦里的归队令:一纸承诺与八十三载寻途的起源

在河南周口淮阳,有一位年近百岁的老中医,名叫赵凤林。他的一生,被一枚藏在葫芦里的承诺所定义,也因这枚承诺,开启了他长达八十三年的漫漫寻途。

缘分的种子,播撒于烽火连天的1943年。寒冬凛冽,时任通信战士的赵凤林在穿越日军检查站传递情报时,被枪托猛击后脑,昏死前仍咬牙完成了任务。时任团长王荆耀得知后,连夜寻医,在他身边守了整整三天,将他从死亡边缘拉回。这是王团长第一次救他于危难。

命运的齿轮继续转动。1947年,已成为豫皖苏军区第28团通信战士的赵凤林,在行军途中脚部重伤骨折。部队即将转移南下,伤势让他归建无望。临别之际,王荆耀团长再次展现了对他的深切关怀,他毅然让出自己的战马,将赵凤林护送至安全村庄,托付给当地姓张的村长。更郑重的是,王团长亲笔写下“伤愈归队”的字条,赵凤林将仔细藏于家中墙上的葫芦里。这不仅仅是一纸凭证,更是组织对一个年轻战士的庄严承诺与召唤——“部队,永远是你的家。”

然而,命运在此刻显露了它的残酷与弄人。一次大雨过后,赵家土墙坍塌,墙上的葫芦随之碎裂,那张承载着全部希望与归队凭证的字条,湮灭于泥土之中,无从寻觅。待赵凤林伤愈,部队早已南下,音讯茫茫。信物已成尘,承诺重于山。 正是这一纸永远无法出示的“归队令”,成了他一生未圆的梦,也奠定了此后八十三载执着寻找的基石。这份缘分的起点,始于战场上的两次救命之恩,固于那一纸重于泰山的归队承诺。

二、 一生的挂念:八十三载,寻路不休

此后的岁月里,从黑发到白发,从豫东平原到淮阳古城,从地方档案馆到军事纪念馆,都留下了赵凤林执着追问的身影。即便到了2025年,时年98岁高龄的他,依然颤巍巍地再次踏上了寻找组织的旅程。他会对每一个愿意倾听的人,捧出那张仅存于记忆中的承诺,浑浊的双眼闪烁着如少年般清澈而坚定的光:“我只是想找到部队这个大家。”他一遍遍地追问:“1947年的第28团,如今在哪里?”“我的老团长王荆耀,你又在哪里呢??

这份如磐石般的信仰与挂念,驱动了他大半个人生。在失散的漫长岁月里,他将那份无处安放的忠诚与报国之心,全部倾注到了另一项救死扶伤的事业中。出身中医世家的他潜心医学,在上世纪五六十年代献出家传秘方,治愈了数万皮肤病患者。他从徒步百里采药的青年,成为享誉一方的名医,甚至在近百岁高龄仍坚持坐诊。2024年,他创新传承的“赵凤林竹罐呼吸疗法”被列入河南省周口市淮阳区非物质文化遗产代表性项目名录。他用一生的时间,在不同的战场上,以悬壶济世用神奇的竹罐和草药,践行着与当年在部队时同样的“为人民服务”的誓言。

但在他心底,那个关于“归队”、关于老团长的梦,从未有一刻泯灭。这份持续了八十三年的寻找,是其感恩之心与战士忠诚最极致的体现。

三、 血脉的回响:一条网线连通的宿命机缘

时光的长河静静流淌,故事的另一端,是王荆耀团长的后人(王荆耀长孙王谦)。王荆耀团长(原名王松秀)后来率部参加了淮海战役、渡江战役,一路进军大西南,为革命事业立下了赫赫战功。解放后,1949年10月派往苏联学习高炮军事理论,是我军早期组建高炮高级领导人才之一。他将其丰富的实战经验投入到中国人民解放军的高射炮兵建设中,成为我军早期难得的高炮专业人才,曾担任福州空军高射炮司令部参谋长等重要职务,于1965年离休,享受正师级待遇。他于1995年逝世,虽然他早已离开了我们,但他的事迹和名字,如同不灭的火种,被后代子孙牢牢铭记。家族的口述历史中,也时常提及那位曾让他牵挂的部下“小赵”——赵凤林。

机缘的巧妙转折点,出现在2025年夏天。 一个喜悦的消息降临在王荆耀团长的家庭,他的曾孙王逍遥,考上了河南中医药大学!全家人都沉浸在金榜题名的喜悦中,忙着在网上搜索着学校的一切信息。或许是血脉里的亲情涌动,或许是冥冥之中父辈的指引,一天,王团长的长孙王谦在搜索框中,下意识地键入了那个熟悉又崇高的名字——“王荆耀”。

就是这轻轻一回车,历史的闸门被轰然打开。屏幕上赫然出现了一篇文章,正是记者张然所写的关于一位老中医寻找老团长王荆耀的故事。文章里描述的每一个细节——豫皖苏军区、28团、通信战士、伤愈归队的字条——都与家族口耳相传的历史严丝合缝地对应上了!

“这位老人要找的老团长,正是我的爷爷!(王荆耀长孙王谦)”

巨大的震惊与喜悦瞬间淹没了他们。王团长的长孙王谦立刻想方设法联系上了文章的作者张然,急切地告知了身份,并发送了一张王荆耀团长年轻时的珍贵照片。这条因金榜题名而引发的“网搜”,成了连接两家离散八十三载后人的关键桥梁,也是这段深厚缘分得以续写的最初机缘。

四、 跨越生死的相认:一眼八十三年的热泪

电话接通了,另一头,是赵凤林老人外孙女李新激动到颤抖的声音。当她收到那张穿越时空的照片,并把它拿到98岁的外公面前时,奇迹发生了。尽管照片上的团长还是青年模样,尽管岁月已经流逝了八十三个春秋,赵凤林老人只一眼,就认出来了。

那双看透过无数病患疾苦、也看尽了一个世纪风云的眼睛,瞬间湿润了。老人激动得不能自已,手指或许曾轻轻抚过照片,嘴里喃喃着:“是他!是他!……他就是王团长,是我的老团长啊!”

八十三年,整整三代人的时光。那份被深埋心底的牵挂,那份近乎于信仰的忠诚,那张遗失在岁月里的字条,此刻,终于被这份迟来的、来自历史另一端的回应所填补。尽管老团长已于1995年故去,但这份穿越生死的寻找,终究得到了最郑重的回响。

更具宿命感的是,当两家人后辈首次通上电话,确认这份跨越生死的牵挂时,日历正翻到九一八。就在他们激动地互诉情况时,远处,纪念“九一八”的防空警报正汽笛长鸣。那划破长空的警笛,是为民族的苦难与不屈而鸣,而在那一刻,它也仿佛专为这两家人而鸣,穿透了八十三年的烽火硝烟,将一位老战士一生的寻找,与一位老团长后人的血脉传承,在历史的这一刻,紧紧地交汇在一起。

五、 秋日的回响:勋章、快板与命运的闭环

2025年10月13日,这场跨越世纪的缘分迎来了温暖的实体相聚。王荆耀团长之子王晓林,带着父亲的独立自由勋章、解放勋章和珍贵的历史照片史料,推开了赵凤林老人的房门。“赵叔叔,我替父亲来看您了。”王晓林的声音有些哽咽。赵凤林伸出枯瘦的手,紧紧握住对方,仿佛要透过时光触摸到那个曾两次救他于危难的身影。

赵凤林老人无比激动,他拉着王晓林的手,记忆的闸门彻底打开。他不仅回忆起团长的救命之恩,更想起了团长温情的一面。“你父亲啊,不仅会带兵打仗,还会教我们唱快板呢。”老人清了清嗓子,目光望向远方,用地道的河南话,带着清晰的节奏,哼唱起八十多年前行军路上王团长教的快板:

打倒土豪和劣绅,人人分得好田产。

屋前屋后开菜园,瓜果蔬菜样样全。

爹娘见了心喜欢,天天卖钱花不完,

天天卖钱花不完。日子过得比蜜甜!

各位同志再加劲,全国解放就团圆。

万众一心朝前走,盼来共产主义万万年,共产主义万万年!”

……各位同志再加劲,全国解放就团圆……共产主义万万年!”

苍老的声音里,洋溢着青春的激情,简陋的茶室内仿佛回荡起当年的行军脚步声。这一刻,两位白发老人俯身细看勋章与老照片,战火峥嵘的岁月场景历历在目。王晓林动情地说,父亲临终前还在念叨“不知道小赵有没有平安归队……”然而,命运的巧妙安排远未结束。 这次相聚,还揭示了更深层次的缘分闭环。王晓林卷起衣袖,露出手臂上大片暗沉的疤痕癣疾,这顽疾困扰了他近三十年,求医无数却无法根治。正在沏茶的外孙女李新——河南非遗“赵凤林竹罐呼吸疗法”第五代传人——停下了动作。她用姥爷赵凤林传承下来的医药箱,为王晓林施以“赵凤林竹罐呼吸疗法”。温热的竹罐扣上穴位,药雾蒸腾间,王晓林感到皮肤久违的舒缓。两次疗程后,顽固的皮损竟开始褪色,折磨他三十年的痒痛悄然消散。

赵凤林望着这一幕,老泪纵横:“当年王团长救我性命,如今我的后人医他孩儿,这是天意啊!”

团聚接近尾声时,赵凤林老人双手捧着那两枚沉甸甸的勋章——独立自由勋章与解放勋章,指尖一遍遍抚过上面的每一道纹路,仿佛在触摸那段烽火连天的岁月。良久,他郑重地将勋章放入王晓林手中,声音哽咽却坚定:“这是你父亲用生命换来的荣耀,是咱们国家的宝贵记忆。孩子,一定要好好保存,让后人知道,今天的幸福日子是怎么来的……”

王晓林深深点头,握紧老人颤抖的双手:“赵叔叔,您放心。我们已决定将这两枚勋章捐赠给革命军事博物馆,将来在展品旁,会完整记录下您和父亲的故事——不仅记录番号与战役,更要记录您八十三年的寻找,记录这份超越生死的战友情。让每一个参观的人都知道,有一位老兵用一生践行着‘归队’的承诺,有一种情义能够穿越战火、跨越世纪。”

这一刻,两代人的手紧紧相握,勋章在掌心交叠生温。那不是金属的温度,而是一种精神的传承——从烽火岁月到和平年代,从个人珍藏到国家记忆,这段感人至深的故事终于找到了它最好的归宿。

两家人围坐灯下,翻看四代人的老照片——黑白影像里老团长握枪的手,翻开出版《大医足迹》书籍彩照中赵凤林手持竹罐的手,此刻紧紧交叠。王逍遥感慨道:“原来世上最神奇的疗法,不是竹罐也不是草药,是穿越战火的不忘之恩。”

窗外太阳西下,如同1943年王荆耀为赵凤林守夜那晚。八十余载春秋轮回,从战马到竹罐,从烽火台到中药柜,救赎与感恩在四代人之间完成了一场浩荡的闭环。这份缘分的起源,是战场上的生死相托与一纸承诺;其机缘,是血脉的牵引与一次偶然的网络搜索;其回响,是跨越世纪的相认与新时代的技艺传承。而新的故事,正随着袅袅药香,继续绵延。

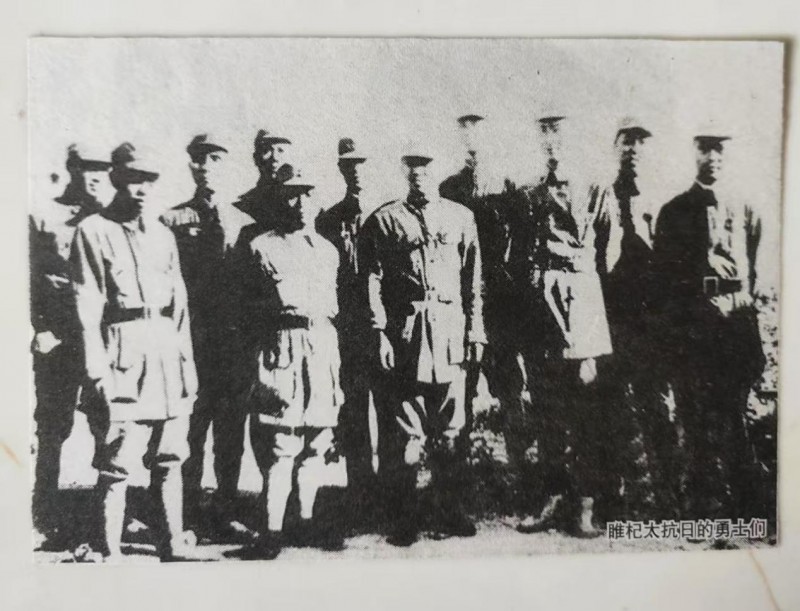

前排左一后来的河南首任省委书记吴芝圃,左二后来领兵进藏的张国华将军。

二排左二王荊耀团长

赵凤林简介:

赵凤林出生于1928年2月20日出生于中医世家

1943-1947年原豫皖苏军区第28团通信战士(1947年3月入党)

1951年解放初期任职淮阳专区区部政府卫生所

1955年至1955年任乡卫生院院长

1955年至1958年派到河南新乡医学院进修(师承梁鹤萱、王怀三、闫自修)

1959年至1968年任大吕乡卫生所所长

1970年后因“文革”没有了卫生所(赵凤林回大连乡卫生院)任副院长

1973年郑州医学院进修6个月(师承王诗洪、李景月老师)

1978年河南新乡医学院学院临床进修

1978年-1998年长期任职大连乡卫生院

1998年退休(为社会公益义诊)

2024年10月“赵凤林竹罐呼吸疗法”被周口市淮阳区人民政府认定为非物质文化遗产代表性项目

从1947年8月入党,如今已经98岁了赵老先生说话逻辑非常清晰,他将自己的一生奉献给皮肤病事业,行医70多年,擅长治疗皮癣病、疮伤、秃头癣、激素脸、医美后遗症馒化脸等各种皮肤病的疑难杂症。在皮肤病领域创造非凡成就,完成老团长的“归队令”,是这位抗战老兵一直的夙愿。

文:王景辰、张然