墨韵人生:孟宪岱艺术求索之路(1955-1980 年代后期)

孟宪岱的艺术生涯,恰似一幅徐徐展开的水墨长卷 —— 从 12 岁得齐白石启蒙,到中央美院受教徐悲鸿、李苦禅,再到与傅抱石、白雪石、潘天寿、关山月、李可染、娄师白等大师的交集,每一段经历都如浓墨重彩的笔触,勾勒出他从少年才俊到艺术名家的蜕变轨迹。而那些藏在时光里的细节、人物间的温情互动,更让这段艺术之路充满了温度与厚度。

1955 年(12 岁):跨车胡同的启蒙 —— 齐白石的 “鲁童可教”

1955 年的北京,秋日的阳光透过胡同里的老槐树,在青石板路上洒下斑驳的光影。12 岁的孟宪岱穿着洗得发白的蓝布褂子,小手紧紧攥着祖父孟敬之的衣角,跟着祖父穿过西城区跨车胡同,停在了 13 号院门前 —— 这里是国画泰斗齐白石的居所。

孟敬之是山东当地小有名气的书画收藏家,与齐白石曾有书信往来,此次带着孙儿前来,便是想让孩子得大师指点。推开那扇朱漆斑驳的木门,院内的石榴树结满了红灯笼似的果实,墙角的秋菊正开得热烈,齐白石的管家老周迎了出来,笑着引两人进了东厢房的画室。

画室里飘着淡淡的墨香,墙上挂着几幅未完成的虾蟹图,八仙桌上铺着洒金宣纸,砚台里还留着新鲜的墨痕。齐白石正坐在藤椅上,戴着老花镜整理印章,见孟宪岱进来,便放下手中的活儿,招手让他到跟前。“听说你会画画?” 老人声音洪亮,带着湖南口音。孟宪岱紧张得手心冒汗,却还是稳稳地拿起毛笔,在宣纸上画了一只自己最擅长的小麻雀 —— 翅膀的弧线利落,眼神也透着灵气。

齐白石看得眼睛一亮,接过笔在麻雀旁添了几笔竹枝,又转身从抽屉里取出一方鸡血石印章:“这石是早年朋友送的,刻了‘鲁童可教’,送你了。” 他把印章递到孟宪岱手里,指尖的温度透过石头传来,“记住,画事在悟,不在巧 —— 别总想着耍小聪明,把心沉下来,才能画出真东西。” 孟宪岱捧着印章,只觉得这方石头重逾千斤,祖父在一旁悄悄抹了抹眼角,老周也笑着说:“先生难得这么喜欢小孩子,你可要好好学。”

从齐白石家出来后,孟宪岱便把那方 “鲁童可教” 印章视作珍宝,每天临摹完画作,都会把印章拿出来摩挲片刻。祖父见他对绘画愈发痴迷,便四处搜罗名家画册,还特意请当地画家教他基础笔法。接下来的四年里,孟宪岱白天练习书画,晚上钻研画论,齐白石 “画事在悟,不在巧” 的教诲,始终萦绕在他心头。1959 年,祖父得知中央美术学院要开办首届少年班,便托齐白石的秘书帮忙引荐 —— 这一次,孟宪岱终于有机会走进专业的美术院校,开启全新的求学之路。

1959 年:美院少年班的时光 —— (徐悲鸿 李可染 李苦禅)

1959 年的春天,经齐白石秘书的引荐,16 岁的孟宪岱如愿走进了中央美术学院的校门,成为首届少年班的学生。李苦禅和李可染均在中央美术学院从事中国画教学工作。李可染担任中央美术学院国画系教授,并常带学生外出写生;李苦禅则在该院民族美术研究所从事研究工作。报到那天,他背着祖父连夜缝补的书包,怀里揣着那方 “鲁童可教” 印章,站在美院的教学楼前,心里满是忐忑与期待。

开学第一课便是素描,授课的正是院长徐悲鸿。彼时徐悲鸿身体已有些虚弱,却仍坚持站在讲台上示范,握着炭笔的手稳定有力,几笔便勾勒出石膏像的轮廓。轮到孟宪岱交作业时,他紧张得不敢抬头,徐悲鸿却拿起他的画纸,轻声说:“来,握好笔。” 说着便从身后握住他的手,一点点调整线条的角度,“先求形准,再求神逸 —— 你看这颧骨的阴影,要跟着结构走,才能让头像‘立’起来。” 温热的手掌覆在孟宪岱的手背上,那句教诲也像种子一样,落在了他的心里。

课后,孟宪岱常和同班同学林砚秋一起,去李苦禅位于校尉胡同的家。李苦禅的家里总是摆着一坛老酒,每次见他们来,便会倒上两杯,自己先抿一口,然后铺开宣纸,拿起大笔蘸满墨汁,酒后的兴致正浓,笔锋落下,一只鹰鹫的轮廓便跃然纸上 —— 翅膀的墨色浓淡相间,爪子如铁钩般有力。“你们看,” 李苦禅指着画纸,酒气里带着认真,“画至兴处,笔简意繁 —— 不用画太多细节,这墨的韵味、笔的力度,就能让鹰活起来。”

有一次,孟宪岱问起如何才能让笔力更稳,李苦禅笑着从书房里取出一幅自己的练笔,上面写着 “笔如金刚杵,墨似云水怒”,“你把这笔当成金刚杵,下笔要有力;墨呢,要像云水一样有变化,这样画出来的东西才有魂。” 说着便把这幅字送给了孟宪岱,后来孟宪岱把它装裱起来,挂在自己的画室里,成了练笔时的 “警钟”。

在中央美院的三年里,孟宪岱系统学习了素描、国画等课程,徐悲鸿的写实基础与李苦禅,李可染的写意精神,在他心中渐渐融合。1962 年,少年班结业后,孟宪岱意识到自己对南方国画的细腻风格了解尚浅,恰好得知江苏省国画院要开设研修班,且由傅抱石担任院长,他便主动申请报名。带着徐悲鸿 “先求形准” 的基础与李苦禅 “笔如金刚杵” 的追求,孟宪岱收拾好行囊,踏上了南下南京的火车。

李可染先生创作逆光山水教学

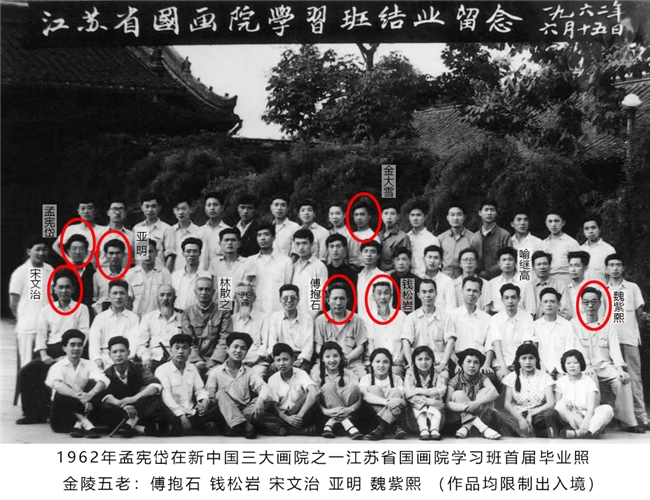

1962 年(19 岁):金陵城的沉淀 —— 傅抱石的 “笔墨当随时代”

1962 年的初夏,19 岁的孟宪岱背着画板,坐了十几个小时的火车,从北京来到南京。江苏省国画院的研修班刚刚开班,院长傅抱石亲自为学员们授课,钱松喦、亚明两位副院长也常来课堂上分享创作经验,被称为 “金陵五老” 的几位大师,让孟宪岱深深感受到了南方国画的细腻与灵动。

孟宪岱记得,傅抱石的画室里总是堆着厚厚的写生稿,有黄山的云海,也有南京的秦淮河。每次讲课,傅抱石都会拿着自己的写生稿,告诉学员们:“画画不能只对着古人的画临摹,要去看真山真水,要画出自己的感受。” 有一次,孟宪岱把自己画的《中山陵图》拿给傅抱石看,傅抱石指着画中的松树说:“你这树的笔法有北方的刚劲,但少了点南方的湿润 —— 你去玄武湖边上坐半天,看看风吹过松树的样子,再画。”

6 月 15 日的结业典礼上,南京下着小雨,傅抱石穿着中山装,站在台上对全体学员说:“现在是新社会,我们的笔墨不能停留在过去,要跟着时代走 —— 笔墨当随时代,这不仅是对你们的要求,也是对我们所有画家的要求。” 这句话让孟宪岱豁然开朗,他意识到,艺术不是孤芳自赏,而是要与时代同频,此后多年,这句话一直是他创作的核心信条。

从江苏省国画院结业后,孟宪岱回到北京,开始尝试将北方的刚劲笔法与南方的细腻墨韵结合,创作了多幅山水作品。但他总觉得自己的山水画还缺了点 “自然的灵气”,想起傅抱石 “多看真山真水” 的建议,便四处打听擅长写生的山水画家。1965 年,得知山水画家白雪石要去北京房山十渡写生,孟宪岱立刻登门拜访,恳请同行 —— 这次写生,成了他山水画创作的重要转折点。

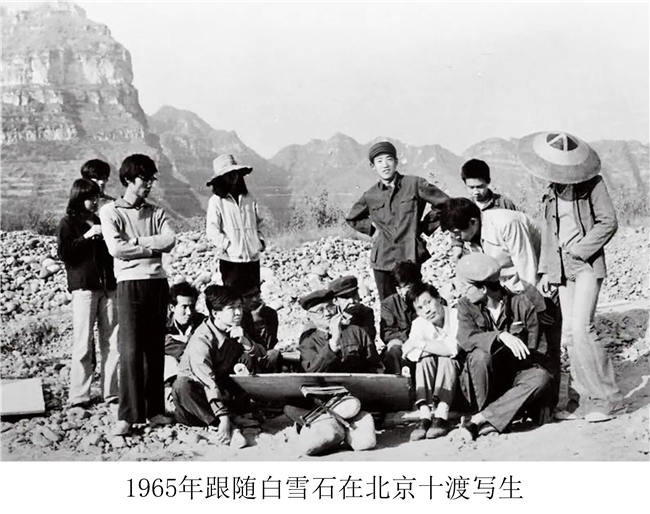

1965 年:十渡的写生 —— 白雪石的山水韵律

1965 年的夏天,北京房山十渡的山水间,多了几个背着画板的身影 —— 孟宪岱跟着山水画家白雪石,在这里进行了为期一个月的写生。白雪石擅长画漓江山水,却对十渡的峭拔情有独钟,每天天不亮,他就带着孟宪岱等人沿着河边走,观察晨雾中的山峰、阳光下的流水。

“你看这山的线条,” 白雪石指着远处的峭壁,手里的树枝在地上画着,“十渡的山不像漓江的山那么秀,它是硬的、直的,所以你的线条要有力,不能软。” 孟宪岱跟着白雪石学用 “披麻皴” 画山石,用淡墨表现云雾,每次画完,白雪石都会仔细点评,哪里的墨色太浓,哪里的线条太碎,一点点帮他调整。

有一天傍晚,两人坐在河边看夕阳,白雪石忽然说:“山水不是死的,它有韵律 —— 你听这流水声,看这风吹过树叶的样子,把这种韵律画进画里,山水才会活。” 孟宪岱恍然大悟,当晚便重新画了一幅《十渡夕照图》,画中的山峰错落有致,流水带着光影的变化,白雪石看了,笑着说:“对了,这就是十渡的味道。” 这次写生,为孟宪岱日后的山水画注入了鲜活的生命力,也让他学会了从自然中汲取灵感。

十渡写生结束后,孟宪岱的山水画技艺有了显著提升,他开始尝试将花鸟与山水结合创作。1966 年初,听说浙江美术学院院长潘天寿要主持 “雁荡山花” 创作座谈会,而雁荡山的山水与花鸟独具特色,孟宪岱便带着自己的作品前往杭州,希望能得到潘天寿的指点。他没想到,这次杭州之行,既有艺术上的震撼,也伴随着时代骤变带来的遗憾。

1966 年:雁荡山的遗憾 —— 潘天寿的 “强其骨” 与时代骤变

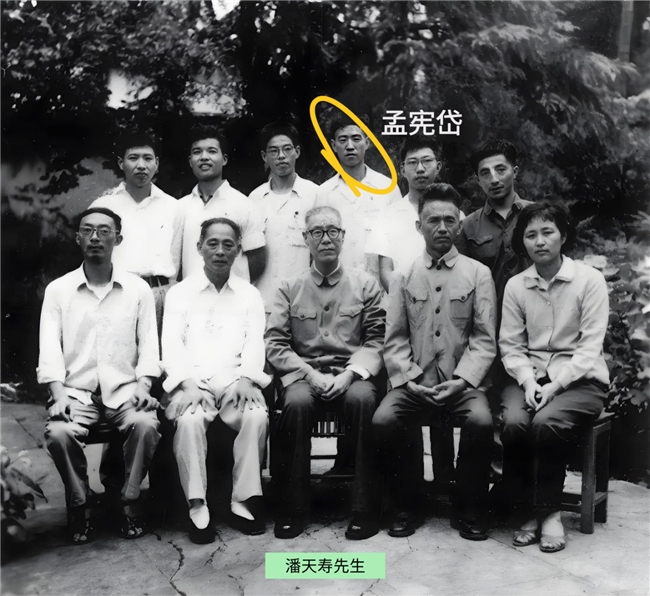

1966 年的春天,孟宪岱怀着激动的心情,走进了浙江美术学院的校门。彼时,院长潘天寿正在主持 “雁荡山花” 创作座谈会,孟宪岱作为旁听生,有幸参与其中。潘天寿的画以 “雄、奇、险、绝” 著称,座谈会上,他拿着自己的《雁荡山花图》,对在场的画家说:“我们画花鸟,不能只画它的漂亮,要画出它的骨气 —— 强其骨、拉距离,这样才能让画有气势。”

孟宪岱被潘天寿的主张深深震撼,会后还专门找潘天寿请教,潘天寿耐心地给他讲解如何通过构图、笔墨表现 “骨气”,并约好下次带他去雁荡山写生。孟宪岱兴奋地回到宿舍,连夜整理笔记,还买了去雁荡山的车票,期待着与大师同行。

然而,没过多久,“文革” 爆发了。浙江美术学院的校园里贴满了大字报,潘天寿被非法监禁,孟宪岱的求学之路被迫中断。他最后一次见到潘天寿,是在校园的操场上 —— 潘天寿戴着高帽子,被人推搡着走过,却依然挺直了腰板。孟宪岱躲在树后,眼泪忍不住掉了下来,他手里还攥着潘天寿给他批改过的画稿,上面的批语 “画要有骨,人更要有骨”,成了他日后面对困境时的精神支撑。这段经历,也成了他心中永久的痛与反思。

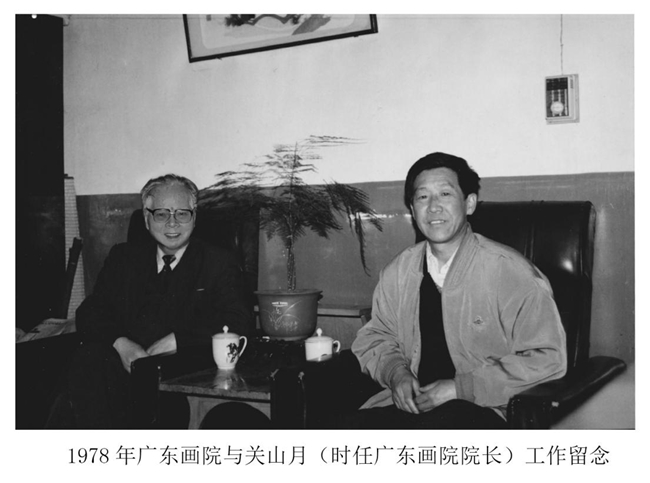

“文革” 期间,孟宪岱被迫放下画笔,辗转各地谋生,但他始终没丢掉那方 “鲁童可教” 印章和潘天寿批改的画稿。1978 年,“文革” 结束,艺术界逐渐恢复生机,广东画院面向全国招募画家。孟宪岱想起傅抱石 “笔墨当随时代” 的教诲,觉得南方或许有更多艺术创新的机会,便带着自己珍藏的画作,南下广州 —— 在这里,他遇到了岭南画派大师关山月,开启了艺术生涯的新篇章。

1978 年:岭南的木棉 —— 关山月的时代叙事

1978 年的秋天,“文革” 结束后的第二年,孟宪岱南下广州,来到广东画院任职。在这里,他遇到了岭南画派的大师关山月。关山月擅长画山水、花鸟,尤其喜欢画木棉,他的画充满了时代气息,无论是《江山如此多娇》(与傅抱石合作),还是《木棉图》,都展现出宏大的叙事风格。

孟宪岱刚到画院时,关山月便邀他一起合作一幅《木棉劲松图》。两人在画室里忙了一个星期,关山月画木棉,孟宪岱画劲松。“你看这木棉,” 关山月拿着笔,在纸上勾勒出木棉的花瓣,“它是南方的英雄花,开得热烈、大气,要画出它的精气神,也要画出它代表的时代精神。” 孟宪岱跟着关山月学构图,学如何将传统笔墨与现实题材结合,如何通过画面传递时代情感。

有一次,两人一起去广州越秀山写生,看到山上的木棉花开得正艳,关山月对孟宪岱说:“我们画家,要关注身边的生活,关注时代的变化,这样画出来的东西才能打动人心。” 关山月的宏大叙事与饱满构图,深刻影响了孟宪岱的艺术视野,让他意识到,艺术不仅要追求笔墨的精妙,更要承载时代的重量。

在广东画院的两年里,孟宪岱创作了《岭南春早》《木棉颂》等多幅具有时代特色的作品,逐渐形成了 “山水为骨、花鸟为魂” 的创作风格。1980 年,他耗时半年完成了《万鹤归山图》—— 画中数百只仙鹤翱翔于山河之间,既有李苦禅写意的笔力,又有关山月宏大的构图,还有白雪石山水的韵律。孟宪岱觉得这幅画凝聚了自己多年的艺术积累,便想请国画大师李可染指点,于是带着画作,再次北上北京。

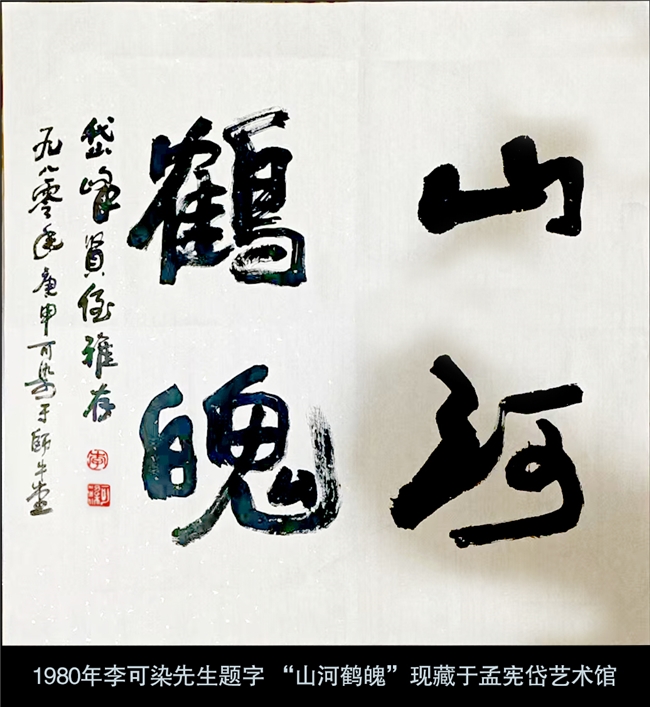

1980 年:可染先生的赐字 ——“山河鹤魄” 的期许

1980 年的春节刚过,孟宪岱带着自己耗时半年创作的《万鹤归山图》,来到北京东城的李可染家中。彼时李可染已年过七旬,却依然坚持每天作画。孟宪岱的《万鹤归山图》中,数百只仙鹤或展翅高飞,或栖息在山水间,仙鹤的 “逸” 与山水的 “雄” 相得益彰,李可染看了,久久没有说话,只是反复抚摸着画纸。

“你这画,有新意。” 李可染终于开口,声音里带着赞赏,“很多人画仙鹤只注重飘逸,你却把它和山河结合起来,既有仙气,又有豪气 —— 山河为体,鹤魂为魄,这个思路好。” 说着,李可染走到书桌前,铺开宣纸,拿起大号毛笔,蘸满浓墨,挥毫写下 “山河鹤魄” 四个大字,笔力遒劲,气势磅礴。

“这四个字送你,” 李可染把字递给孟宪岱,眼神里满是期许,“尔当开宗立派 —— 不要局限于前人的风格,要走出自己的路。” 孟宪岱捧着这方斗方,激动得说不出话来。后来,他把 “山河鹤魄” 挂在了床头,这四个字,也成了他艺术追求的终极目标。

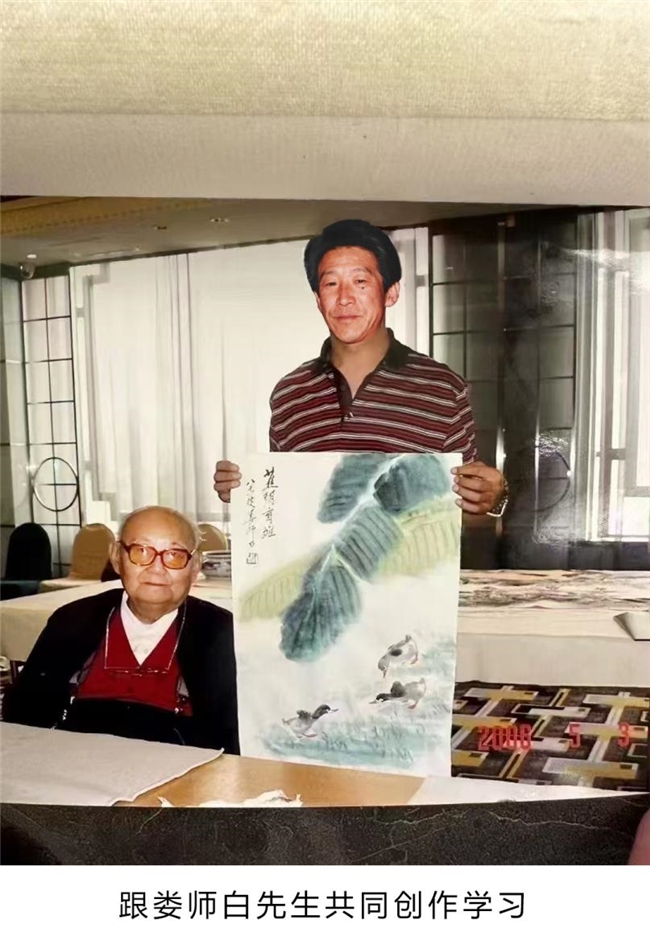

得到李可染 “开宗立派” 的期许后,孟宪岱开始思考如何在传承中创新 —— 他始终记得齐白石是自己的艺术启蒙老师,齐派水墨的笔墨情趣是他艺术风格的根基。1980 年代后期,孟宪岱通过朋友介绍,结识了齐白石的重要传人娄师白。两人一见如故,娄师白得知孟宪岱早年曾得齐白石赠印,更是格外亲近,常邀他到自己的 “老安草堂” 探讨艺术 —— 这段交往,让孟宪岱找到了齐派技法创新的突破口。

1980 年代后期:老安草堂的探讨 —— 娄师白的齐派新境

1980 年代后期,北京西城的 “老安草堂” 里,常常能看到孟宪岱与娄师白的身影。娄师白是齐白石的重要传人,深得齐派水墨的精髓,孟宪岱因早年曾得齐白石赠印,与娄师白格外投缘,两人常在一起探讨如何将齐派技法创新。

“你看这虾的‘水痕法’,” 娄师白拿着自己画的《墨虾图》,指着虾身的淡墨痕迹,“齐白石先生用这种方法表现虾的透明感,我们能不能把它用到仙鹤的羽翼上?” 孟宪岱听了,立刻拿起笔尝试 —— 用淡墨勾勒仙鹤的羽翼,在边缘留下淡淡的水痕,果然让羽翼显得更加轻盈、灵动。

两人还一起尝试用齐派的 “破墨法” 画山水背景,用画蟹的 “点墨法” 表现仙鹤脚下的山石。有一回,孟宪岱画了一幅《仙鹤栖石图》,仙鹤羽翼用了 “水痕法”,山石用了 “点墨法”,拿给娄师白看时,娄师白笑着拿起笔,在仙鹤的喙部添了一笔浓墨:“你看,这样一来,仙鹤的精气神就更足了 —— 齐先生常说‘墨分五色’,浓淡对比里藏着大学问。”

老安草堂的书桌上,总摆着两人的习作与齐白石的画册,有时讨论到兴起,娄师白还会拿出齐白石当年教他画画的手稿,指着上面的批注说:“齐先生教我画虾时,让我每天观察真虾的游动,连虾眼的位置都要反复琢磨。你画仙鹤也是一样,不仅要学技法,更要懂仙鹤的习性,才能画出它的魂。” 孟宪岱听后,便常去北京动物园观察仙鹤,记录下它们展翅、饮水、栖息的姿态,再融入齐派技法,画作渐渐有了独特的韵味。

1988 年,孟宪岱以 “齐派新境” 为主题,举办了个人画展,其中《鹤舞山河图》将齐派 “水痕法” 与白雪石山水韵律结合,仙鹤羽翼若隐若现,山河壮阔大气,引起了艺术界的关注。开展当天,娄师白特意前来,握着孟宪岱的手说:“你没辜负齐先生的期望,更走出了自己的路 —— 这才是对传承最好的创新。”

结语:墨脉永续的艺术求索

从 1955 年跨车胡同里接过 “鲁童可教” 印章的少年,到 1980 年代后期探索齐派新境的艺术家,三十余年间,孟宪岱的艺术之路始终围绕着 “传承” 与 “创新” 展开。齐白石的 “画事在悟” 奠定其艺术初心,徐悲鸿的 “形准神逸” 夯实其技法根基,傅抱石的 “笔墨当随时代” 指引其创作方向,再到白雪石的山水韵律、潘天寿的 “强其骨”、关山月的时代叙事、李可染的 “山河鹤魄” 期许,以及娄师白的齐派新探 —— 每一位大师的教诲,都如一滴浓墨,在他的艺术长卷中晕染开来,最终形成了 “山水为骨、花鸟为魂,融诸家之长、成一己之格” 的独特风格。

而那些藏在时光里的细节 —— 祖父孟敬之悄悄抹泪的瞬间、徐悲鸿覆在他手背上的温度、李苦禅酒后挥毫的豪情、潘天寿挺直的腰板、李可染挥毫时的力道,还有娄师白在老安草堂递来的那杯热茶 —— 不仅是艺术传承的见证,更藏着艺术背后最动人的温度。正如孟宪岱在晚年访谈中所说:“我的画里,不仅有笔墨技法,更有每一位恩师的身影,有那个时代的印记 —— 这是我一生最珍贵的财富,也是我要继续传递下去的墨脉。”