自然鬼斧塑奇石 ,心怀热爱写传奇——访丝路奇石收藏者李加富老师

在百花齐放的艺术领域中,赏石艺术以一种低调而雅致的姿态,在小众圈层里绽放着自然与人文交融的光芒。在亿万年地质变迁形成的石材中采集、筛选,历经细致地清理,使其逐渐显露原本的面貌,这是一种对大自然的敬畏与探寻。

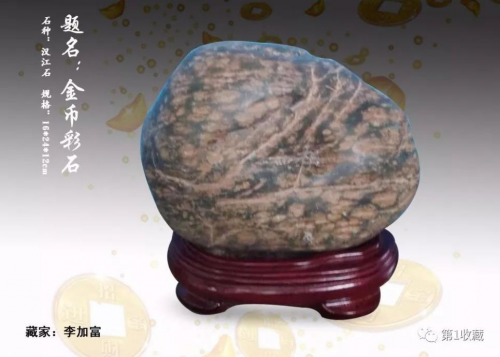

丝路奇石收藏者李加富老师收藏奇石二十余年,收藏各类奇石两千余方,在业内享有盛名。每一块奇石,都是时光的注解、是沧海桑田沉默的史诗。他俯身拾起的,不仅是造化的杰作,更是一段段被风沙掩埋的文明记忆。以石为媒,叩问天地;以心为引,传承文脉。这是一场孤独的行者与瑰丽奇石之间的对话。

初识奇石:倾情奇石魅力 弘扬奇石文化

安康市位于陕西省东南部,北靠秦岭主脊,南依大巴山北坡。汉江,这条长江最长的支流,由西向东穿城而过,其特殊的地理环境和复杂的地质地貌,使得沿江两岸形成了数以万计的汉江石,逐渐形成了独特的赏石文化。20世纪90年代,随着国人物质层面的需求得到更充分地满足后,对精神文化的追求也越来越高。大量的奇石爱好者开始走上了发掘安康奇石之路,安康的赏石文化蔚然成风。

20世纪40年代,李加富出生在中华民族和华夏文明的重要发祥地——“三秦之地”。1969年,初中毕业,1970年参加襄渝铁路建设,白河民兵团工作,1974年秋考取安师,1976年7月毕业于安康师范学校,同年参加教育工作,在西营地区任教,1992年调白河县教体局工作。1997年9月调白河一中任总务主任,2007年年底退休。2000年暑期,一次偶然的机会,李加富在汉江河滩上玩,在朋友的指引下看到了很多奇形怪状、五彩斑斓的石头,对此产生了浓厚的兴趣。自此便一发不可收拾。每逢节假日和周末休息日,经常能看到他在河滩寻找奇石的身影。随着对于奇石的不断研究,同石友们共同学习、探讨,李加富对于奇石也愈发着迷,逐渐走上了奇石收藏的道路。

在对奇石进行研究和收藏的过程中,李加富结识了很多志同道合的“石友”。2015年,在大家的共同努力下,白河县赏石协会正式成立,李加富担任会长。两年后,他凭借对赏石文化的深厚热爱与专业认知,成功地加入了中国观赏石协会。同年,他又加入了陕西省宝玉石观赏石协会,进一步拓展了参与赏石文化交流的途径。2019年,安康市赏石协会第三届换届选举,被推选为安康市赏石协会副会长。

十年来,李加富携白河县赏石协会会员同心拼搏,使当地奇石文化建设实现了跨越式发展——从最初零散的个人觅石、赏玩与收藏,逐步发展为一条成熟的特色奇石产业链。如今,全县已有18家正式挂牌并对外营业的奇石馆,年交易额突破80万元,各类藏石总量达15万余方,形成了兼具文化价值与经济活力的发展格局。

追寻石韵:觅得和璧隋珠 赢得业界好评

赏石艺术,被称作“发现的艺术”。它不是凭空创造,而是需要站在美学与色彩学的角度,用一双善于捕捉美的慧眼,去探寻石头身上潜藏的自然意趣。而后,再注入自己的想象力,让原本沉寂的自然之物,蜕变为承载着情感与思想的艺术珍品。

在汉江之畔觅得的石头,将这份“发现之美”演绎到了极致。它们的造型千姿百态,毫无章法却又充满惊喜。有的如具象的生灵,有的似抽象的画卷,还有的则形神兼备。每一块汉江石的造型都变化万千,静静观赏时,总能让人品出不一样的滋味,耐人寻味。它们不仅有着令人心动的美观性,更有着独一无二的奇特性。大自然的鬼斧神工——流水的冲刷、风霜的打磨,让每一块石头都带着大自然专属的“印记”,是独一无二的存在。

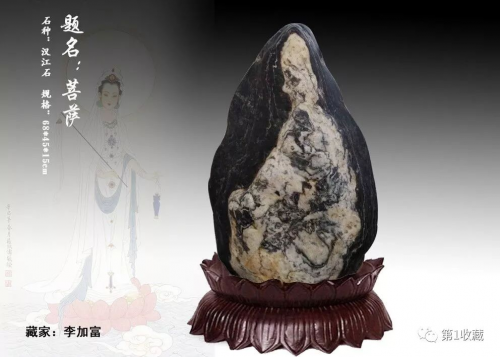

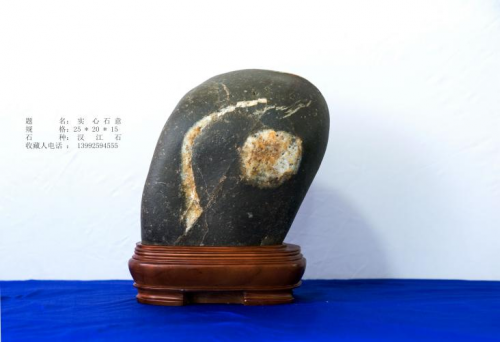

二十多年来,李加富踏遍了白河县的山川河谷,在嶙峋岩壁间寻觅奇石的踪迹,个人藏石达到二千五百余方。不少精品奇石如《丝路》《菩萨》《神武将軍》《实心石意》等在展览拍卖中备受青睐,先后斩获了全国名石奖2枚、金奖7枚、银奖3枚、铜奖3枚。

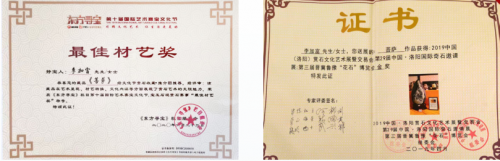

在众多获奖作品中,《菩萨》奇石无疑是极具代表性的作品之一。其凭借独特的形态与文化内涵,多次登上国家知名奇石刊物,先后在 《中国图纹石》杂志2018年第1 期、第2期以连载形式进行了深度报道,系统地呈现其鉴赏价值;在《宝藏》杂志2019年第7期、《中华奇石》2019年第11期,两大核心刊物刊发,还被收录至《中国图纹石大典》,成为具有文献级记录的经典奇石藏品。此外《菩萨》奇石在多个展会上也获得了肯定,先后在2017年“第十届中国(重庆)万石博览会精品石大赛”中入围十大名石;2019年,亮相“中国洛阳国际奇石邀请展”,获得第三届晋冀鲁豫“花石”博览会金奖,更在湖南电视台《东方寻宝》节目全国评选中,以高人气与高鉴赏价值夺得全国二等奖。

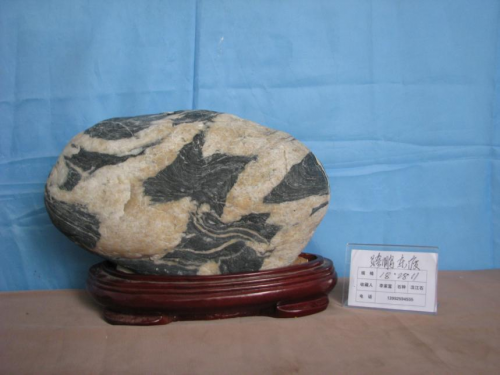

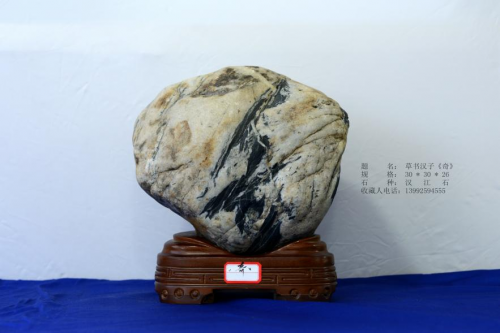

另一方值得一提的奇石——《丝路》,堪称“自然造物与文化意蕴完美交融”的典范。这方汉江奇石出现在中国秦岭以南的陕西安康,让赏石文化业内人士为之振奋、骄傲和自豪。此方奇石使人们联想到古丝绸之路,历史仿佛回到了眼前,彰显了2000多年前,张骞出使西域古丝绸之路带来的文化繁荣和经济发展、国秦民安,也是今天打造新丝绸之路新的起点的像征。《丝路》汉江奇石鉴证历史和呼唤未来,是打造新丝绸之路文化产业发展和汉江奇石、秦石品牌的强劲动力。它是安康玩石界、收藏界的骄傲,也是陕西的骄傲,更是彰显中国赏石文化非物质文化遗产的继成、保护与发展。

这方汉江奇石高42CM、宽32CM、厚15CM,为汉江金带石,呈黑底金黄字色(干拍呈黑白分色),石质细腻,石皮表面光滑,水洗度佳,黑白分明,对比、反差较明显,整个石头干净利落,天然形成中国汉字“丝”字。字体书法体味浓,此字右下巧妙的一笔呈峰回路转之势,把“丝”字单个字义引深为丝绸之路的文化内涵,并体现在一方石头上。“丝”字字体书写线条流畅、飘逸、灵动,似飘带、似流水,似风动、似云霞,惟妙惟肖,给人一种如诗如画的意境。题名《丝路》确切,文化内涵意义深远。

《丝路》汉江奇石今年6月16日首次亮相陕西第15届中国安康汉江龙节古玩奇石交流会,格外引人注目,并获金奖,吸引了藏家和笔者的视角和眼球,并推介进行宣传。2015年6月下旬《丝路》再次赴中国帝都咸阳,参加“中国·丝绸之路”大西安首届 秦石展再夺金奖。《中国观赏石协会网》、《国土资源报》、《中华奇石杂志》、《世界华人观赏石协会网》等多家媒体相继报道了《丝路》汉江奇石,并且《丝路》还在北京顺丰博物馆展台进行展示,寿嘉华会长做介绍。

国内赏石专家和网友称《丝路》汉江奇石与一路一带丝绸之路文化发展战略不谋而合。中国观赏石协会艺术与科学顾问、多次主持全国及省市石展评奖工作的张家志教授观赏《丝路》后叫口不绝,给予赞赏和点赞。中国观赏石协会理论研究科普教育专委会委员、国家一级观赏石鉴评师雷敬敷为《丝路》点评赋诗,诗曰(七律):天公奋笔未言休,凤舞龙飞意何求?墨入三分惊石韵,字开千载颂神州。通途当记张骞志,坦路犹思班超帱。今日重振新丝路,欧亚共济写春秋。《丝路》奇石己于2021年春转让给常州陈继发老师,现在由陈继发老师收藏。

坚守热爱:共享雅趣促交流 滋养身心慰心灵

为打破地域的局限、提升白河奇石的影响力,白河县赏石协会长期坚持“走出去交流、请进来学习”的双向发展模式:一方面,在县域内精准搭建展示平台,近年来成功举办了中小型奇石精品展三次,让本地石友与市民近距离感受奇石文化的魅力;另一方面,积极组织参与全国性行业交流,先后赴西安、咸阳、重庆、武汉、河南洛阳、襄阳、十堰、郧阳、房县、竹山、石泉、安康等多地,参加国家级奇石大展数十次,让白河奇石在全国舞台上展现其独特风采。

丰硕的交流成果也转化为亮眼的奖项荣誉,协会在各类国家级展会中累计斩获全国名石奖3枚、金奖31枚、银奖34枚、铜奖65枚,为白河奇石品牌增光添彩。

此外,为推动奇石文化产业的持续升级,协会还建立起了常态化专家指导机制,经常邀请中国观赏石协会专家、外省市资深石友,以及本市、本县相关领导与行业老师莅临白河,通过现场指导、专题研讨、经验分享等形式,共同探讨石文化产业的发展路径,为白河奇石文化的高质量发展注入专业的力量。

“世上从来都不缺少美,只是缺少发现美的眼睛”,这句话用来诠释奇石的魅力,再贴切不过。江边的鹅卵石本是寻常之物,然而,经过一番构思和创意,便使其变得惟妙惟肖、匪夷所思,甚至叹为观止。

古石苍苔色,安然卧草中。奇石的意境之美,每个人的感受各不相同,有人沉醉于石纹勾勒的山水,有人动容于形态蕴含的禅意,这份差异恰恰源于个人的心境。正如玩石水平的高下,与学历深浅无关,却与玩石经历的厚薄、兴趣爱好的纯粹、生活阅历的丰盈紧密相连。想要真正地读懂汉江石,还需要静下心来,从石形的轮廓、石质的细腻、石色的层次、石纹的脉络等细节入手,一点点地展开想象的翅膀。既要探寻石头本身的特质,了解它的形成与经历;更要深究它所蕴含的意境,感受那份藏在石块背后的自然之美与生命力量。只有这样,才能与之产生共鸣,体会到赏石艺术的真正魅力。

每一方奇石都是时间镌刻的艺术品。多年来,李加富倾情奇石收藏,在翻山越岭的跋涉中强健了体魄;潜心研究,参与石友交流会,在知识的海洋中丰盈了精神世界。这份对奇石的热爱,早已超越了简单的收藏,成为一种感知美好、滋养身心的生活方式,让每一位藏石者在发现美的过程中,遇见更好的自己。

在收藏奇石的道路上,从最初对奇石的懵懂喜爱,到后来凭借独到眼光觅得诸多珍品,尤其是那方惊艳藏界的“丝”字汉江石,一路书写着属于自己的传奇。他对奇石文化传播的热忱,展现出了一位资深收藏者的情怀与担当。李加富的故事,不仅仅是个人的收藏历程,更是奇石文化在民间传承与发扬的生动注脚,激励着更多人投身于这片充满魅力与惊喜的领域,去探寻自然与人文交织的无尽奥秘 。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。