别让“胃疼”拖成大问题!关于胃疼的那些真相,你该知道了

“最近压力大,胃又开始疼了”“一吃凉的就胃疼,是不是得了胃炎?”“胃疼忍忍就过去,没必要去医院”……在生活中,胃疼是再常见不过的不适症状,很多人对此习以为常,甚至把“忍”当成应对方式。但你知道吗?胃疼背后可能藏着多种原因,从情绪波动到严重疾病都有可能,盲目忽视或乱用药,反而可能延误病情。

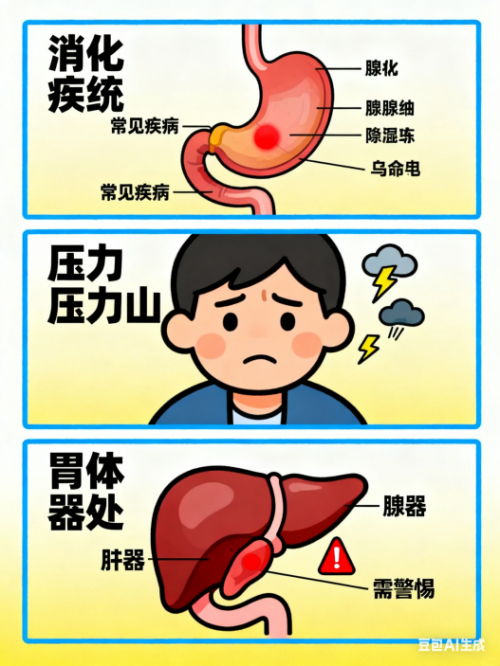

一、胃疼不是“单一问题”,这些原因你可能想不到

提到胃疼,很多人第一反应是“胃病”,但实际上,导致胃疼的因素远比想象中复杂,既可能和消化系统直接相关,也可能是其他器官或心理状态发出的“信号”。

1. 最常见:消化系统疾病

这是胃疼的主要诱因,涵盖了从轻微炎症到严重病变的多种情况:

1. 胃炎/胃溃疡:幽门螺杆菌感染、长期吃辛辣刺激食物、滥用止痛药(如布洛芬)等,都可能损伤胃黏膜,引发炎症或溃疡。这类胃疼常和进食相关——胃炎多为餐后隐痛,胃溃疡则可能在空腹时加重,还可能伴随反酸、烧心。

2. 胆囊问题“伪装”胃疼:胆囊炎、胆结石引发的疼痛常位于上腹部,和胃疼位置相近,容易被混淆。这类疼痛多在吃油腻食物后发作,可能伴随恶心、右肩放射痛,就像有研究指出的“胃疼未必真是胃在疼”,胆囊疾病是常见的“冒牌货”。

3. 其他消化系统问题:功能性消化不良(无器官病变,但反复胃疼、腹胀)、胃食管反流(胃酸反流刺激食管,引发胸骨后疼痛并放射至胃部),甚至肠道问题也可能间接导致胃部不适。

2. 很容易被忽视:情绪和压力

“气得胃疼”不是夸张说法,而是有科学依据的生理反应。现代医学研究发现,胃肠道被称为“人体第二大脑”,和中枢神经系统通过“肠-脑轴”紧密相连——当人处于焦虑、抑郁、愤怒等负面情绪中时,大脑会释放应激信号,导致胃肠蠕动紊乱、胃酸分泌异常,进而引发痉挛和疼痛。早在2015年就有研究指出“生闷气会胃疼”,而近年的科普也强调“压力是胃疼的重要主因”,尤其是长期处于高压状态的人,更容易出现“功能性胃疼”。

3. 需警惕:其他器官“牵连”或严重疾病

少数情况下,胃疼可能是其他器官病变的“信号”,甚至与严重疾病相关,一旦忽视可能危及健康:

1. 心脏问题:冠心病、心绞痛发作时,疼痛可能放射至上腹部,被误认为胃疼,尤其是中老年人或有高血压、糖尿病的人群,出现“胃疼”时需警惕心脏风险,避免延误抢救。

2. 胰腺疾病:急性胰腺炎的疼痛剧烈且持续,常伴随恶心呕吐、发热,和普通胃疼区别明显,但初期易被混淆,需及时就医检查。

3. 肿瘤风险:虽然概率较低,但胃癌、胰腺癌等恶性肿瘤早期也可能表现为隐痛、腹胀,若胃疼持续超过2周、伴随体重下降、黑便等症状,必须及时做进一步检查,排除肿瘤可能。

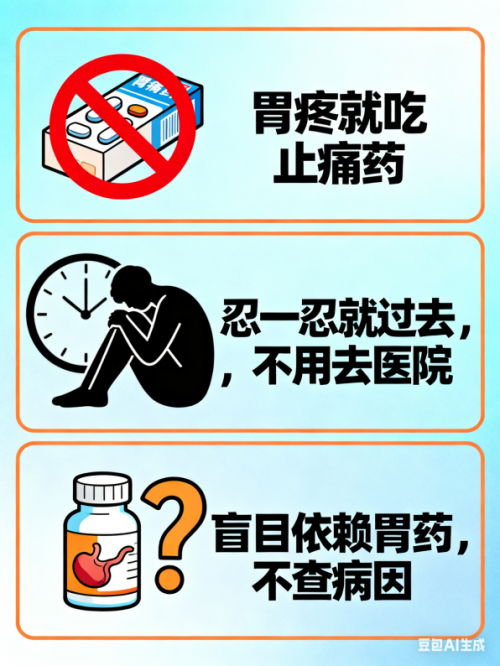

二、这些“应对误区”,正在伤害你的胃

面对胃疼,很多人的处理方式存在误区,不仅无法缓解症状,还可能加重病情,甚至掩盖严重疾病的信号。

1. 误区一:胃疼就吃止痛药

很多人胃疼时随手拿一片止痛药(如阿司匹林、去痛片),却不知道这类药物会直接损伤胃黏膜,尤其是空腹服用时,可能诱发或加重胃炎、溃疡,甚至导致胃出血。研究多次提醒“胃疼慎用止痛药,小心越吃越严重”,若疼痛难忍,应在医生指导下使用针对胃肠道刺激小的药物,而非自行服用普通止痛药。

2. 误区二:忍一忍就过去,不用去医院

“偶尔胃疼,忍忍就好了”是很多人的心态,但长期忽视可能让小问题拖成大毛病——比如慢性胃炎拖成萎缩性胃炎,胃溃疡可能引发穿孔或出血。建议出现以下情况时必须就医:

1. 胃疼持续超过2周,或反复发作;

2. 疼痛剧烈且持续不缓解,伴随呕吐、发热;

3. 胃疼时伴随黑便、呕血、体重快速下降。

3. 误区三:盲目依赖胃药,不查病因

市面上的胃药(如奥美拉唑、铝碳酸镁)能暂时缓解胃酸过多或胃黏膜刺激,但如果不明确病因,长期盲目服用可能掩盖真实病情(如胃癌)。比如幽门螺杆菌感染引发的胃疼,需要通过“四联疗法”根除细菌,单纯吃胃药只能治标,无法治本。

三、科学应对胃疼:从缓解到预防,这样做更有效

无论是偶尔胃疼还是反复不适,科学的应对方式都应包括“及时缓解”“明确病因”和“长期预防”三个层面,既避免疼痛困扰,也降低疾病风险。

1. 临时缓解:简单安全的“急救方法”

若突然出现轻微胃疼,可先通过以下方式临时缓解,为就医争取时间:

1. 调整饮食:暂时避开辛辣、生冷、油腻食物,选择温和的流质或半流质食物(如小米粥、面条),少量多次进食,减轻胃部负担;

2. 热敷腹部:用热水袋或暖贴敷在上腹部(温度以不烫伤皮肤为宜),帮助放松胃肠平滑肌,缓解痉挛性疼痛;

3. 穴位按摩:按压内关穴(手腕横纹上2寸,两筋之间)或足三里穴(膝盖下3寸,胫骨外侧1横指),每次按压1-2分钟,有助于缓解疼痛。

2. 明确病因:必要的检查不能少

想要彻底解决胃疼,关键是找到病因,常见的检查包括:

1. 幽门螺杆菌检测:通过呼气试验或血液检查,判断是否存在幽门螺杆菌感染(约70%的胃炎、胃溃疡与该细菌相关);

2. 胃镜检查:直接观察胃黏膜情况,明确是否有炎症、溃疡、息肉或肿瘤,是诊断胃部疾病的“金标准”;

3. 腹部超声:排查胆囊、胰腺等器官是否存在问题,避免“误诊”。

3. 长期预防:养出“抗疼”的好胃

胃疼的预防比治疗更重要,尤其是有过胃疼史的人,需从生活习惯入手,减少复发风险:

1. 饮食规律:三餐定时定量,避免暴饮暴食或长时间空腹,少吃腌制、熏制等加工食品,减少胃黏膜刺激;

2. 管理情绪:学会释放压力,通过运动、冥想、社交等方式调节情绪,避免长期焦虑、抑郁引发“功能性胃疼”;

3. 谨慎用药:避免长期服用对胃黏膜有损伤的药物(如阿司匹林、激素类药物),若因疾病需服用,应在医生指导下搭配胃黏膜保护剂;

4. 定期体检:40岁以上人群、有胃癌家族史或长期胃疼的人,建议每年做一次胃肠相关检查,早发现早干预。

四、结语

胃疼不是“小毛病”,也不是“忍忍就好”的普通不适,它可能是身体发出的“健康警报”。无论是偶尔的情绪性胃疼,还是反复的器质性疼痛,都需要我们重视——不盲目用药,不忽视拖延,及时明确病因,科学调理生活。只有学会正确对待胃疼,才能真正保护好我们的“消化器官”,远离胃部疾病的困扰。

长沙医学院 梁嘉林,赵培源