“艺术之问·对话湾区——当代青年艺术家学术交流展”启幕

10月11日上午,由《中国美术报》社、广东省美术家协会、广州画院主办、同法艺术馆协办的“艺术之问·对话湾区——当代青年艺术家学术交流展”在广州画院美术馆隆重启幕。

作为《中国美术报》创刊十周年暨2025艺术季的一项重要活动,本次展览通过全国43位当代青年艺术家的精品力作,呈现他们的艺术品格、造境心迹与时代新语,进一步搭建跨越地域的学术、艺术对话平台,赋能粤港澳大湾区艺术高质量发展。

为青年艺术家搭建

学术交流和艺术互鉴平台

作为中西文化交汇的前沿,粤港澳大湾区的青年艺术创作已形成多元共生、活泼丰富的生态。这种开放、创新的特质,与全国青年艺术家的探索精神形成天然共鸣。

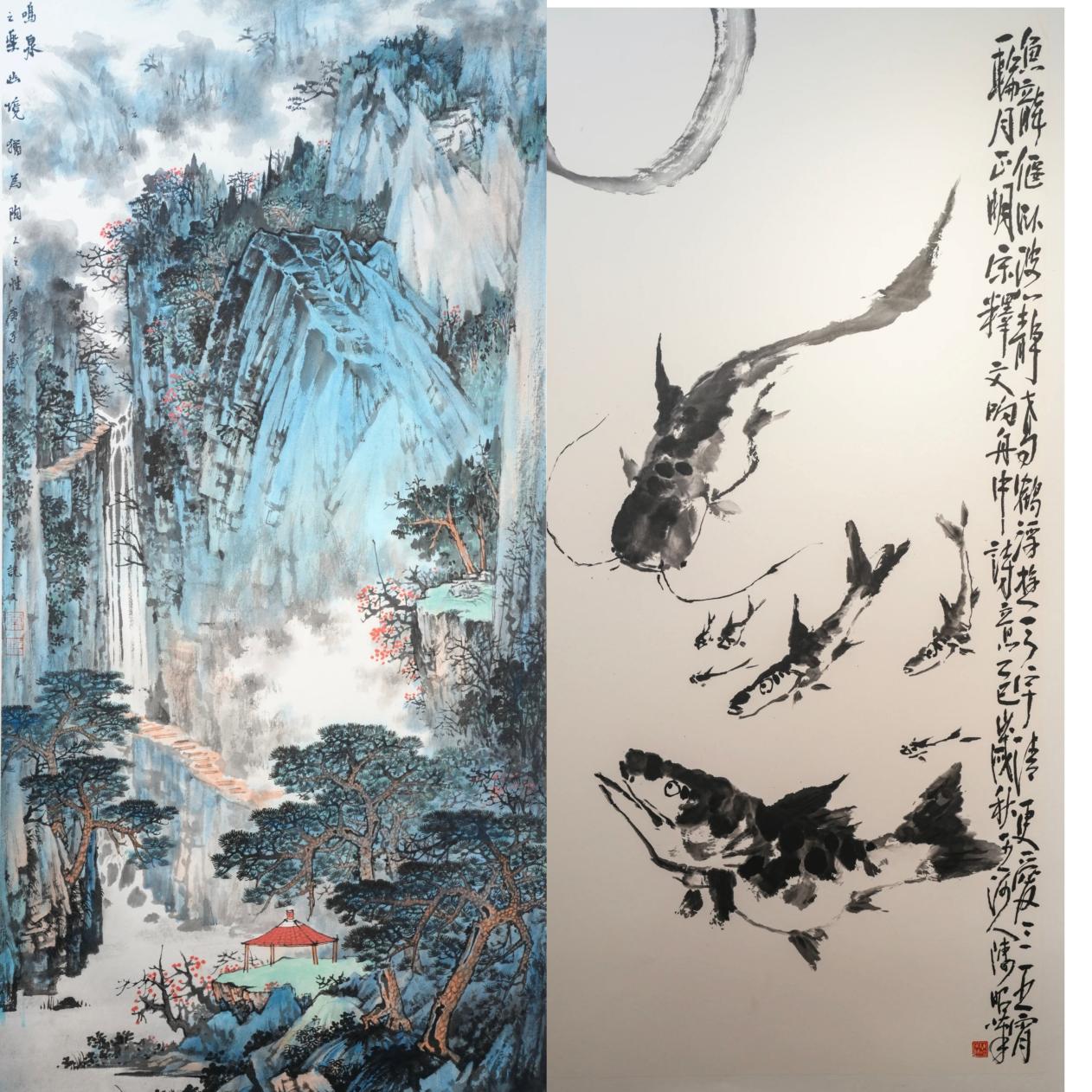

在本次展览130余幅山水、花鸟、人物等多种形式中国画作品中,涵盖社会新象、军旅生活、江山胜迹等各类题材,既有扎根传统的笔墨新探,也有体现时代精神的媒介实验;既可见各地域文化孕育的语言特色,也能感受到湾区艺术创新带来的思想激荡。

“我们希望借此搭建起跨越地域的学术交流桥梁,为青年艺术家增添一扇交流和互鉴之窗,这也是对青年美术力量的肯定与赞赏。”《中国美术报》社总编辑、中国国家画院理论所所长陈明表示,值《中国美术报》创刊十周年之际,以“艺术之问”对话湾为主题,举办当代青年艺术家学术交流展,正是对《中国美术报》创刊十周年的礼赞。

在陈明看来,此次展览通过风格多元、语言各异的作品,体现年轻一代艺术家对当代社会、经济、文化蓬勃发展的反映。这些作品不仅是青年艺术家个体探索的展现,更是年轻一代艺术家对时代的集体回应。

陈明认为,艺术的生命力在于交流,青年的成长力在于互鉴。本次展览既是学术交流的平台,更是艺术互鉴的舞台,期待通过这场展览,实现艺术与媒体的双向赋能,希望在这些充满活力的作品中读懂青年一代艺术家的思考,同时为他们搭建一个对话和交流的平台。

中国国家画院创研规划处副处长康雷在青年艺术家代表致辞中提到,艺术家应该“坚守自我、独特的认知”。结合美学维度与自身独特感知,主动筛选辨别信息、串联不同学科领域;进而挖掘常人易忽略或因思维惯性被遮蔽的问题,为大众提供更多元的思考方向与可能性,搭建起集体探讨的场域,这也是艺术家作为引领者的核心价值所在。

导览直播代替传统学术研讨

超5000人在线观看

广州美术学院中国画学院的教师邱佳铭介绍,参展的青年艺术家均在其专业领域取得了扎实可观的成绩,所展作品亦是近期的倾力之作。展览不仅是一次视觉的呈现,更搭建了一个宝贵的对话与交流平台。

同时,展览也促进了全国各地艺术家对大湾区艺术生态的了解,也让本地艺术同仁与公众得以近距离感受到不同地域背景下多元的艺术理念与表达。

“这样的深度对话和交流,无疑对激发创作活力、拓宽艺术视野大有裨益,值得大力倡导。”邱佳铭认为这对艺术家而言是一个极好的学习和成长机会。通过展览和交流,艺术家们得以在此互通心得,探讨笔墨本体,思考时代精神,共话青年一代艺术工作者的社会责任与担当。

成都画院专职画家、西安美术学院博士卢贞向记者介绍,此次展览作品并未限定于某些特定的领域或艺术样式,而是呈现出一种跨领域、跨区域的互动、交流。异质同构,多元共生的样态和开放特质,呼应着“交流”的主题,并以艺术作品品质性的保障,带来的不同艺术思想的深度碰撞和创作思维的激荡互鉴。

有意思的是,此次展览摒弃了“画展开幕+研讨会”的常规操作,而是以一场别开生面的直播导览替代学术研讨,在作品前面完成了艺术的互鉴、交流。

记者在现场看到,来自全国各地的艺术家或是多年好友,又或是素未谋面的陌生人,但作品相聚于这场特殊的展览,他们在欣赏自己作品的同时,也在吸收同行的优点,并把自己的专业知识和见解分享给直播间的观众。

“这是一个非常特别的体验,我们不是坐在长桌上给对方说好话,而是在面对作品的时候,大胆讲出对画面的真实感受。”一位参展艺术家感叹道,在没有话题框架束缚的方式中表达,也是一个很好的学习机会。

据该场导览的直播负责人介绍,直播间观众超过5000人,其中有艺术家,也有艺术爱好者,导览内容接地气又不失严谨,对未能到现场观展的观众而言,不但有身临其境的感觉,还能通过这种方式了解到艺术家创作的心境和故事,希望以后越来越多的展览能够借助这种模式,扩宽国画艺术的普及范围。

跨区域交流面临诸多挑战

如何在传统与创新间找到平衡点

事实上,纵览艺术界,针对45周岁以下的青年艺术家展览和活动甚少,这背后有很多原因。参展艺术家江西画院专职画家夏溢以人物画为例分析,人物画前期需要大量的基础性训练,因而作品面貌成熟得比较晚,尤其是现实主义人物画,要有造型的基础,同时还要对笔墨有一定的见解。

夏溢强调,虽然此次画展汇聚的是山水、花鸟、人物不同门类,但互相之间也有值得学习和借鉴的地方。

对于此次展览作品,广东省美术家协会副主席、广州画院院长宋陆京甚是欣赏,他评价参展作品面貌让人耳目一新,各具特色、细看有传统的继承,也有当代的表达。如艺术家邱佳铭用写意的精神画传统的图式,他作品中远处的水文、进出的溪水,采用“工兼写”的方式,既能看到写意的灵动,又能看到工笔的细腻。

针对“如何处理传统与现代之间的关系”话题,他强调艺术表达必须“保证真实性”,并指出:“守传统的意义是反传统,如何用当代的感官体现传统又不固守传统,这是艺术家需要思考和探索的课题。”

在与年轻艺术家的对谈环节,此次展览特邀嘉宾中国国家画院研究员郭子良谈了自己的创作感受,他强调工笔画与写意画虽然属于不同的技法材料,但在审美和观念上是相通的,都体现了东方哲学和美学的体现。

而对于地域差异对于创作的影响,郭子良认为地域文化的融合是一件好事。分享了自己从广东到江苏,从江苏到北京的发展历程,每到一个地方,他都将感受到的人文氛围融入到创作当中。同时,他认为工笔画需要融入写意和书法元素以避免刻板。

福建画院专职画家王芳则认为,这种全国性的展览交流给她的创作灵感产生了积极的影响,通过对作品的观摩,在与前辈、同辈艺术家的交流中汲取营养,促进自己艺术的提升。

但同时也要看到,跨区域交流在被肯定的同时,也存在诸多挑战。民族文化宫民族画院画家马米娜对此有自己的看法,“在当下图像爆炸的时代,碎片化海量图像的‘包裹’下所生发的现象是使许多优秀作品难以留下深刻印象或者新鲜感觉。”

她认为,艺术家当下要思考两个关键问题:一是如何在信息洪流中保持作品的独特性;二是创作如何做到不被时代潮流所拿捏等。尤其在全球化的语境下,青年美术家创作正面临着文化同质化的挑战。

“跨区域交流与融合,为当代青年美术家打开了一个充满无限可能的创作场域。这既是一场视觉的盛宴,也是一次文化的冒险。”马米娜认为,如何在青年艺术家中延续先锋精神与创新意识,如何在传统与创新间找到平衡点,这些问题本质上都指向艺术创作的核心命题,即如何在开放包容中坚守文化根脉,在图像洪流中保持独立品格,从而创造出兼具时代价值和持久生命力的作品。(记者:张琳琳 刘军报道)

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。