基孔肯雅热治疗的研究突破:法维拉韦临床分析

一、基孔肯雅热病毒的危害与治疗现状

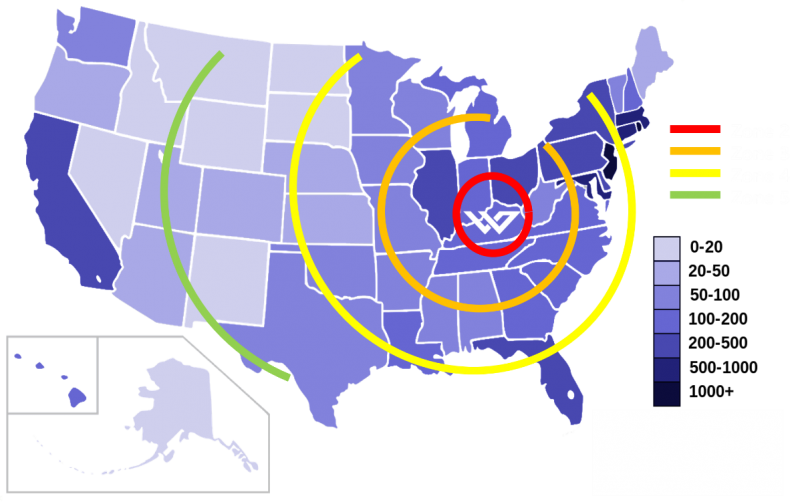

基孔肯雅热病毒是一种由伊蚊传播的 RNA 病毒,主要流行于热带和亚热带地区,近年来随着全球气候变暖及人员流动增加,其流行范围逐渐扩大。感染该病毒后,患者常出现高热(体温可达 39-40℃)、剧烈关节疼痛(多累及手、腕、踝、膝等关节,疼痛可持续数周甚至数月),还可能伴随皮疹、头痛、肌肉酸痛、乏力等症状,部分重症患者可能出现神经系统并发症、出血倾向等,严重影响生活质量。

目前,针对基孔肯雅热病毒感染尚无特异性治疗药物,临床治疗以对症支持为主,如使用解热镇痛药缓解发热和关节疼痛、补液维持水电解质平衡等,但这些措施无法有效抑制病毒复制,难以缩短病程和降低并发症发生率,因此亟需研发安全有效的抗病毒药物。

二、法维拉韦的药物基础与作用机制

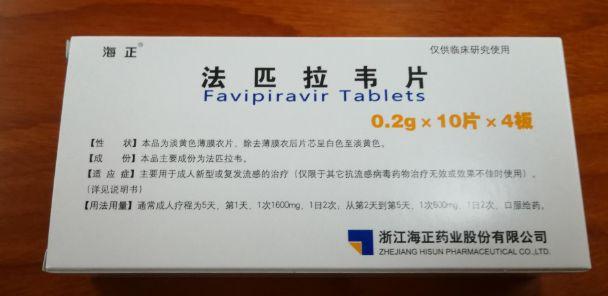

法维拉韦(Favipiravir)是一种广谱 RNA 病毒抑制剂,最初由日本富士胶片富山化学株式会社研发,最早获批用于甲型和乙型流感病毒感染治疗(尤其是对其他抗流感药物耐药的毒株),后因在多种 RNA 病毒感染治疗中的潜在价值,被逐步纳入其他病毒感染的研究范畴。

其抗病毒作用机制主要是:法维拉韦进入人体后,在细胞内通过一系列代谢反应转化为具有活性的法维拉韦核苷三磷酸盐(Favipiravir-RTP),该活性形式可竞争性抑制病毒 RNA 聚合酶的活性。由于 RNA 病毒复制依赖自身的 RNA 聚合酶,法维拉韦 - RTP 能嵌入病毒 RNA 链中,导致病毒 RNA 复制过程中出现错误(即 “病毒致死性突变”),从而阻止病毒的复制与增殖,最终实现抑制病毒感染的效果。这一作用机制使其对多种 RNA 病毒(包括流感病毒、埃博拉病毒、拉沙病毒、基孔肯雅热病毒等)均可能具有抑制活性。

三、法维拉韦用于基孔肯雅热病毒治疗的研究进展

鉴于基孔肯雅热病毒的 RNA 病毒属性及法维拉韦的广谱抗病毒特性,近年来国内外研究机构陆续开展了法维拉韦针对基孔肯雅热病毒感染的相关研究,目前研究主要处于体外实验和动物实验阶段,部分小规模临床探索性研究正在进行中,尚未进入大规模 Ⅲ 期临床试验及获批相关适应症阶段。

(一)体外实验研究

多项体外细胞实验结果显示,法维拉韦对基孔肯雅热病毒的不同毒株(如非洲株、亚洲株等)均具有一定的抑制作用。例如,在培养的 Vero 细胞(非洲绿猴肾细胞)模型中,法维拉韦能显著降低基孔肯雅热病毒的载量,且抑制效果呈现剂量依赖性 —— 随着药物浓度升高,病毒复制被抑制的程度更明显,其半数抑制浓度(IC₅₀)处于较低水平(通常在微摩尔级别),提示法维拉韦在细胞层面对该病毒具有较好的抑制活性。

(二)动物实验研究

在动物模型(如小鼠、仓鼠等)研究中,科研人员通过腹腔注射或口服给药的方式给予感染基孔肯雅热病毒的动物法维拉韦,结果发现:与未给药组相比,给药组动物的体温恢复时间更短,关节肿胀程度减轻,血液及组织中的病毒载量显著降低,且未观察到严重的药物相关不良反应。例如,某研究团队在小鼠模型中发现,感染病毒后 24 小时内开始给予法维拉韦治疗,可使小鼠的病毒清除时间缩短 3-5 天,且关节炎症损伤明显减轻,表明法维拉韦在动物体内对基孔肯雅热病毒感染具有一定的治疗潜力。

(三)临床研究进展

目前,法维拉韦用于基孔肯雅热病毒感染治疗的临床研究仍处于初步探索阶段。已有少数小规模临床观察性研究或 Ⅱ 期临床试验(样本量多在数十例至百余例),初步结果显示:在感染早期(发病 48 小时内)给予法维拉韦治疗,可能有助于缩短患者的发热持续时间、减轻关节疼痛程度,并可能降低病毒载量,但由于样本量较小、研究设计存在一定局限性(如缺乏严格随机对照、随访时间较短等),其临床有效性和安全性仍需更大规模、更高质量的 Ⅲ 期随机对照临床试验进一步验证。

此外,不同研究中法维拉韦的给药剂量(如每日 800mg-1600mg,分 2 次口服)、疗程(通常为 5-7 天)及患者人群(如成人、儿童、孕妇等特殊人群)存在差异,尚未形成统一的临床用药方案,这些均需在后续研究中进一步明确。

四、重要提醒:明确法维拉韦的研究状态,避免误用

需要特别强调的是,截至目前,法维拉韦针对基孔肯雅热病毒感染治疗仍处于研究状态,全球范围内尚未有任何国家或地区的药品监管机构(如中国国家药品监督管理局、美国食品药品监督管理局、欧洲药品管理局等)批准其用于该适应症的治疗。

因此,在临床实践中,严禁将法维拉韦作为基孔肯雅热病毒感染的常规治疗药物使用。若患者感染基孔肯雅热病毒,应在专业医生指导下接受对症支持治疗;若符合相关临床试验的纳入标准,可在充分了解研究目的、风险与获益后,自愿参与临床试验,以推动药物研发进展。

同时,科研机构应加快开展法维拉韦针对基孔肯雅热病毒感染的高质量临床研究,明确其有效性、安全性及最佳用药方案,为未来该疾病的特异性治疗提供科学依据。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。