于顺生宣纸烙画:传统工艺与现代精神的超维对话

当烙铁在宣纸上烙出第一缕焦痕,于顺生便开启了一场跨越千年的艺术实验。他的抽象人物头像系列,以宣纸烙画为载体,在传统工艺的肌理中注入现代艺术的灵魂,构建出一套关于“自我”“认知”“心域”的视觉哲学体系。

一、工艺突破:宣纸烙画的当代性觉醒

烙画,古称“火针刺绣”,向以木板、葫芦为载体,而于顺生将其移植于宣纸,这本身就是对传统的大胆解构。宣纸的轻薄与烙笔的高温本是一对“矛盾体”,他却凭借对火候、力度的极致掌控,让焦痕在宣纸上呈现出层次丰富的肌理——既有烙铁停留时的深沉焦黑,也有快速游走时的浅淡烙黄,更在色彩晕染中形成“烙痕为骨,敷彩为肉”的独特质感。

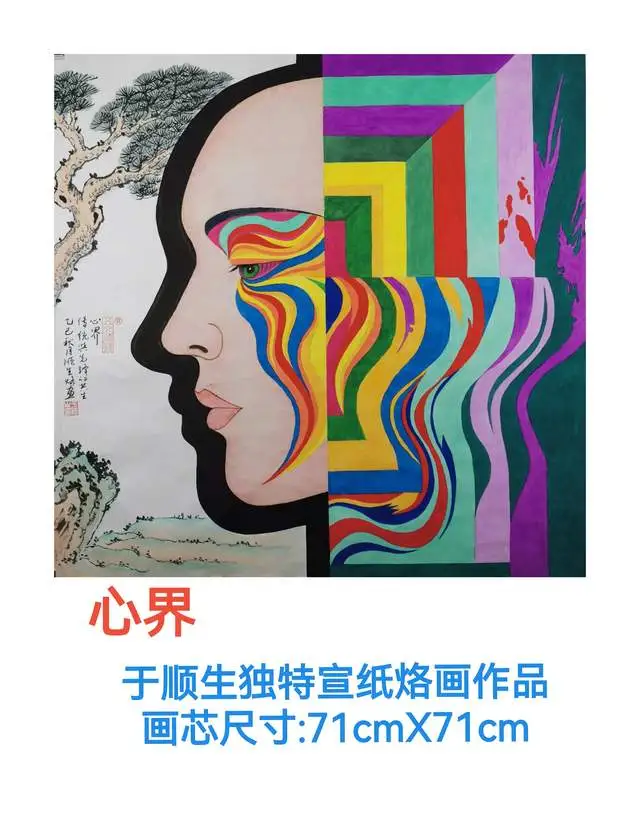

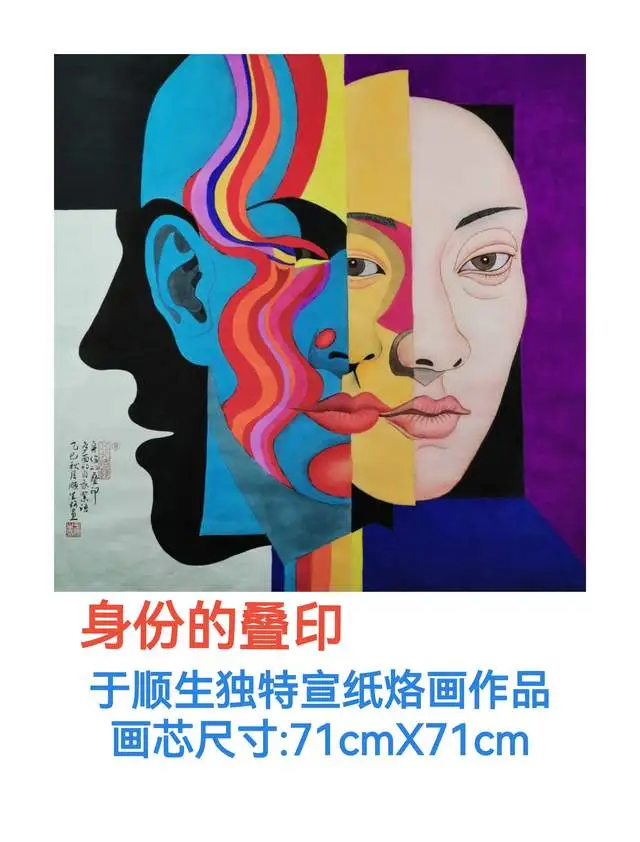

在《心界》中,左侧传统山水的水墨韵味与右侧抽象几何的浓烈色彩形成碰撞,烙痕勾勒的人物轮廓如同精神的边界,将东方的“意境”与西方的“构成”框定于同一空间;《身份的叠印》里,多重视觉元素的叠加,借由烙画的厚重线条与宣纸的通透底色,让“身份”的复杂性在材质的对话中具象化。这种工艺突破,让烙画从民间技艺升华为当代艺术的表达媒介,为传统工艺的现代化转型提供了鲜活样本。

二、视觉语言:色彩与形态的精神编码

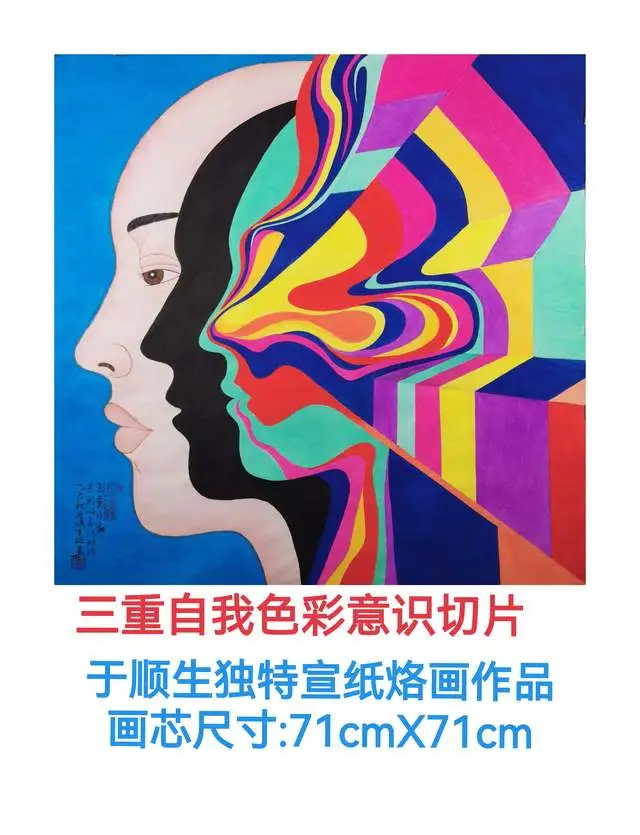

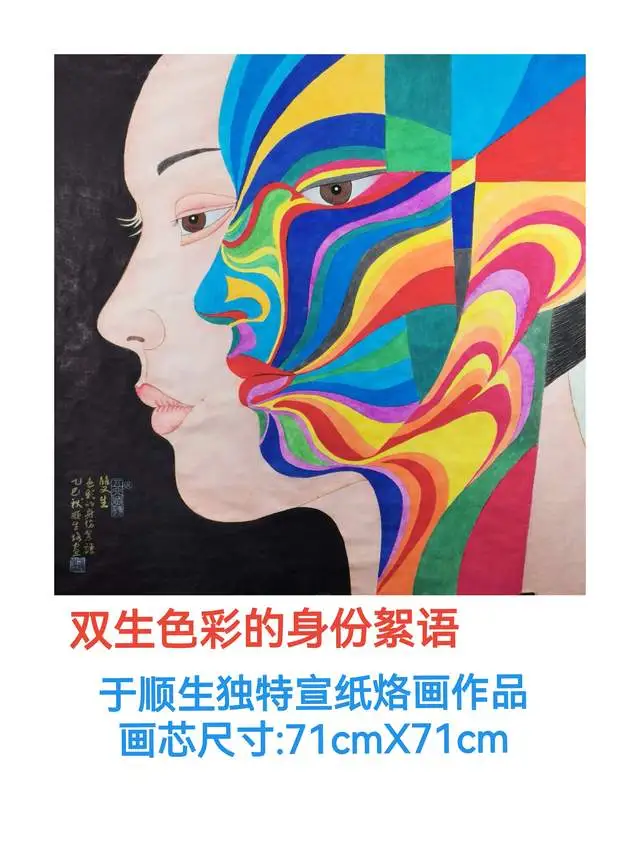

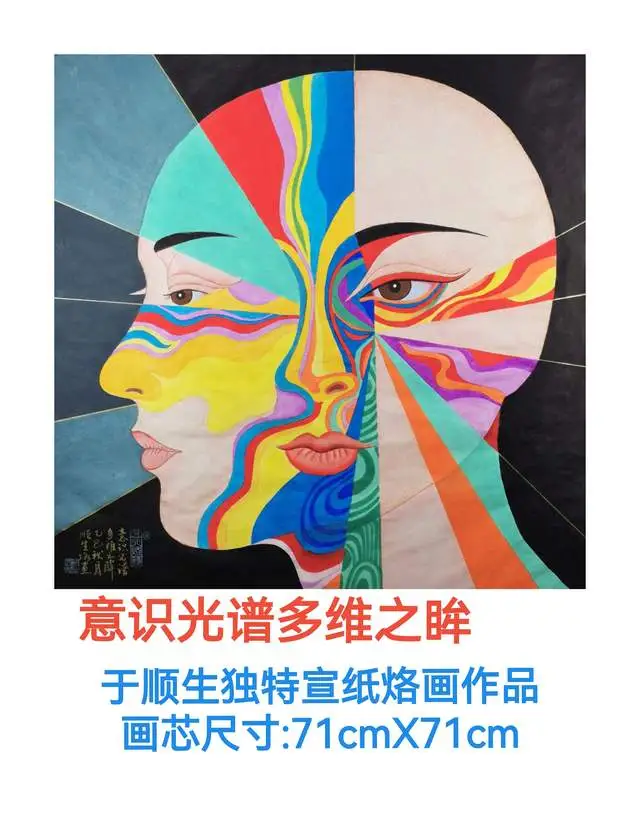

于顺生的抽象人物头像系列,是一套成熟的视觉符号系统。他以色彩为情绪与思想的载体:如《三重自我色彩意识切片》中,高饱和的红、黄、蓝如意识的火焰般奔涌,低明度的黑与白则是理性的边界,色彩的碰撞与融合,恰是“本我”“自我”“超我”的精神博弈;《意识光谱多维之眸》里,光谱般的色彩射线从眼部发散,将“看”的动作升华为对世界的多维认知,每一种色彩都是一种认知维度的隐喻。

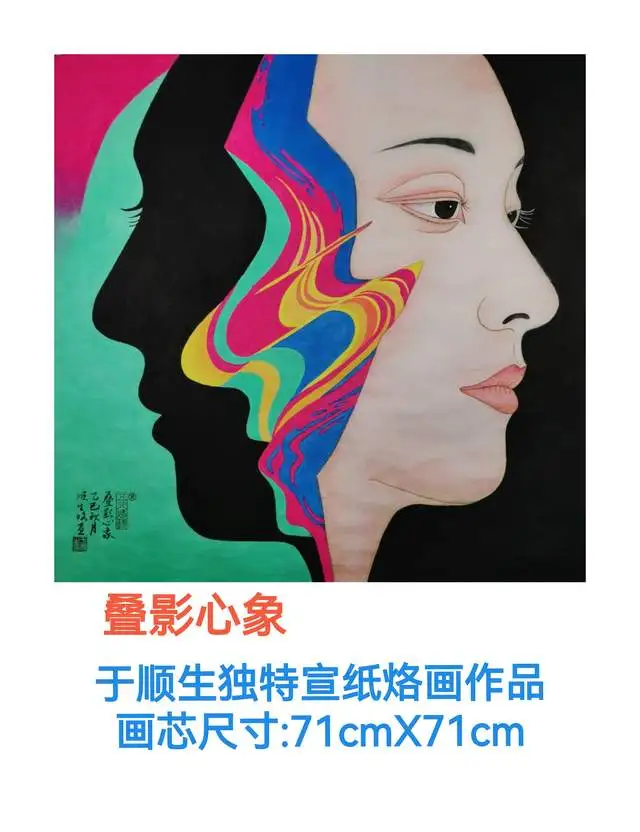

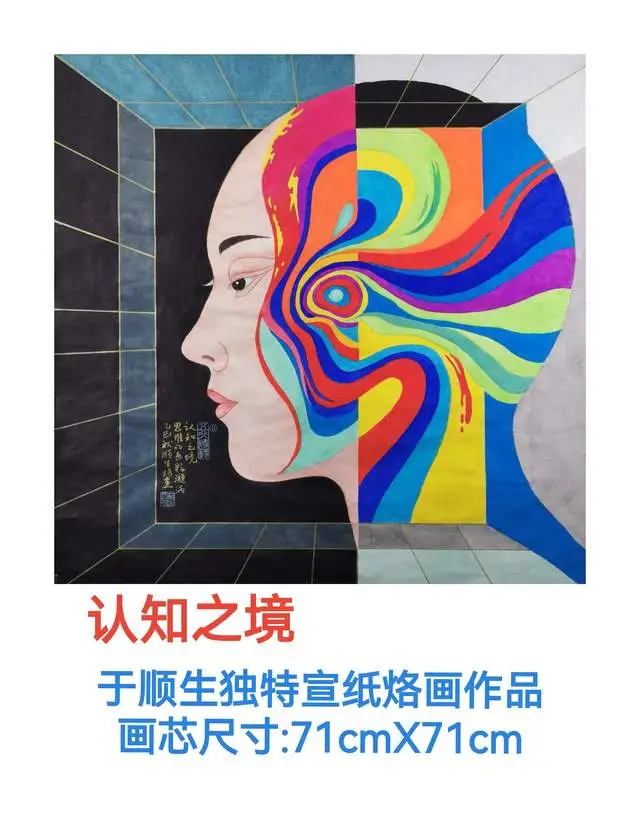

在形态上,他擅长用“叠印”“切割”“透视”构建视觉张力。《叠影心象》中,人物轮廓的重复与色彩的渐变,暗示着“心象”的流动性与多重性;《认知之境》里的几何空间透视,让人物头部成为认知的“容器”,烙痕的线条既是空间的分割线,也是思维的边界线。这些形态与色彩的组合,绝非视觉游戏,而是对“自我认知”“精神疆域”的深度编码,观者在解码的过程中,实则是在进行一场自我精神的溯源之旅。

三、精神内核:东方哲思与现代心理学的共鸣

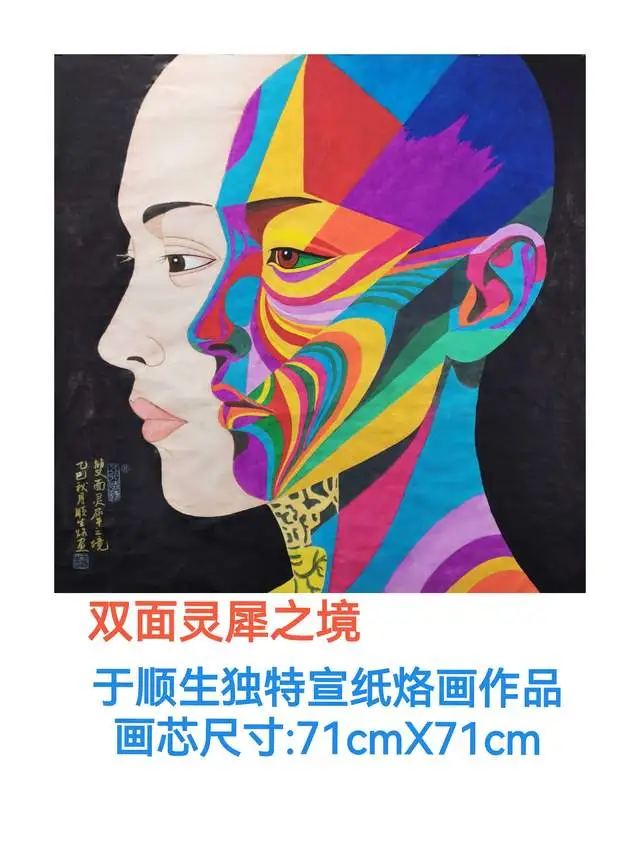

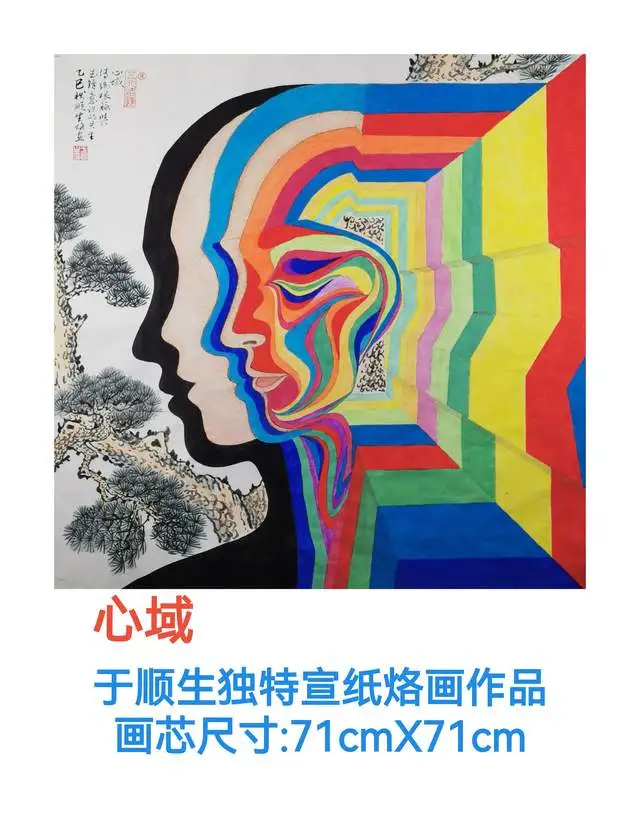

系列作品的精神内核,是东方“心学”与现代心理学的跨时空对话。《心域》中,传统松枝的苍劲与抽象人脸的斑斓共生,暗合“心外无物,心外无理”的东方哲思——外在的山水意象与内在的精神疆域,在烙画的语境中达成统一;《双面灵犀之境》里的双生面孔,既是“本我与他我”的心理学叩问,也呼应着道家“阴阳共生”的辩证思维。

于顺生将“自我探索”作为创作母题,从《心界》到《意识光谱多维之眸》,每一幅作品都是一次对精神维度的挖掘:他用烙画的“火性”打破宣纸的“水性”束缚,正如现代人用理性解构传统的感性桎梏,却又在艺术的融合中实现了新的平衡。这种平衡,既是工艺的平衡,也是东西方精神的平衡,更是传统与现代的平衡。

结语:在烙痕与色彩间,看见艺术的未来

于顺生的宣纸烙画抽象人物系列,是一场勇敢的艺术探险。他以烙铁为笔,宣纸为纸,在传统工艺的土壤里培育出现代艺术的果实。这些作品不仅是视觉的盛宴,更是精神的镜像——当我们凝视那些斑斓的烙痕与重叠的面孔时,实则是在凝视自我的精神疆域,在传统与现代的交织中,看见艺术突破边界的无限可能。

在当代艺术多元探索的浪潮中,于顺生的实践证明:传统工艺并非守旧的标本,而是可以生长出先锋艺术的沃土;而现代艺术的实验性,也能在传统的根系中找到更深厚的精神滋养。这种“传统现代化,现代传统化”的创作路径,或许正是中国当代艺术破局的关键密钥之一。