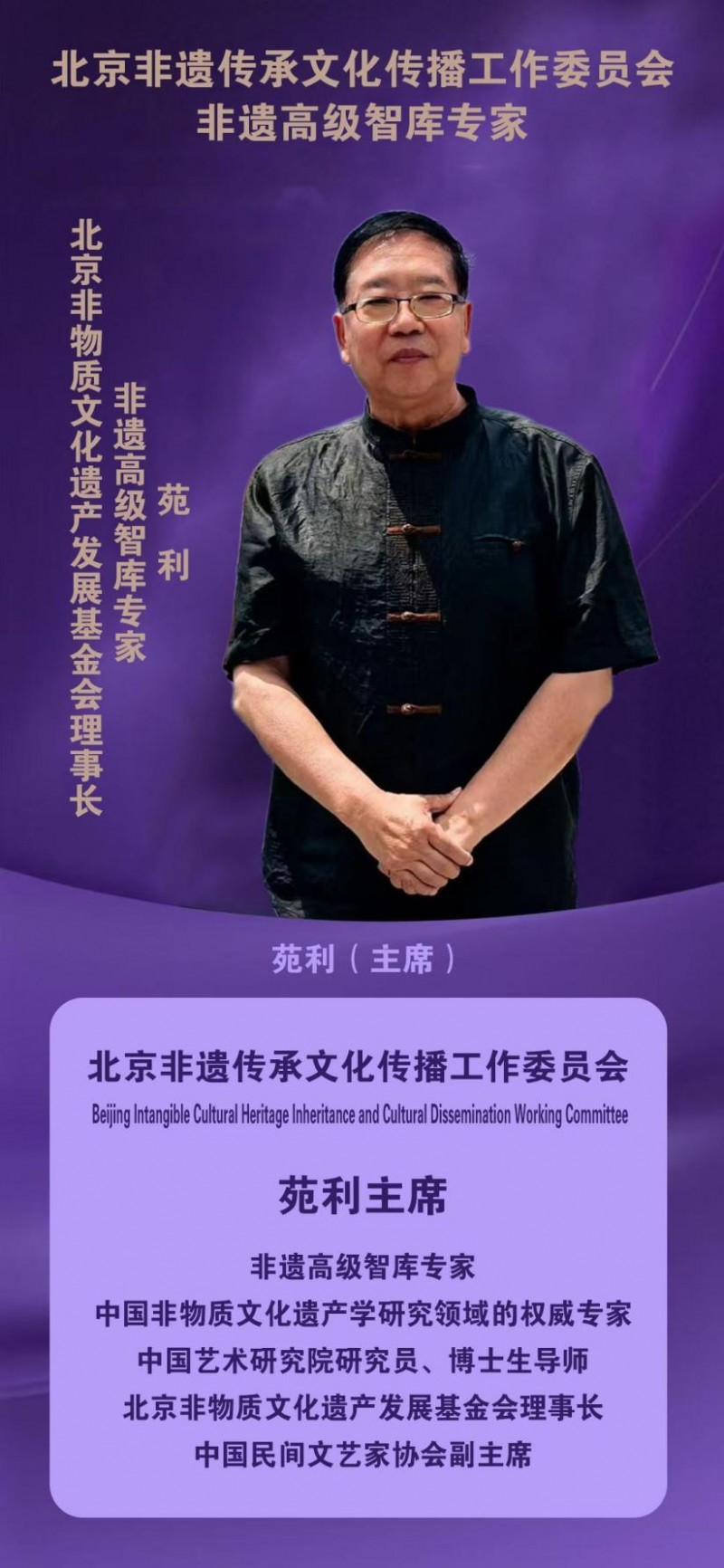

非遗保护专家苑利教授受聘北京非遗传承文化传播工作委员会(非遗高级智库专家),为北京非遗保护传承提供专业学术支撑

苑利教授,中国非物质文化遗产研究领域的奠基人之一,近日获聘为北京非遗传承文化传播工作委员会非遗高级智库专家。这份聘书标志着中国非遗保护事业将迎来更坚实的学术支撑与理论指导。

近日,北京非遗传承文化传播工作委员会为著名非遗研究专家、中国艺术研究院研究员苑利教授举行了高级智库专家聘任仪式。

此次聘任不仅是对苑利教授学术成就的高度认可,更预示着北京非遗保护工作将在专业智库的支持下迈向新阶段。

学界泰斗:苑利教授的非遗保护之路

苑利教授是中国非物质文化遗产学的奠基人之一。自2002年参与中国非物质文化遗产保护工程总体规划设计以来,他一直深耕于非遗研究领域。

非遗高级智库专家苑利:代表作《非物质文化遗产学》、《文化遗产报告——世界文化遗产保护运动的理论与实践》和《非物质文化遗产保护干部必读》等专著,填补了中国在非物质文化遗产保护领域的空白。

作为中国艺术研究院研究员、博士生导师,苑利教授还担任中国民间文艺家协会副主席、中国农业历史学会副理事长等重要职务,多次入选“中国哲学社会科学最有影响力学者排行榜”。

核心理念:原汁原味保护非遗精髓

苑利教授的非遗保护理念核心强调“原汁原味”和“历史认识价值”。他认为,非物质文化遗产是在历史上产生并传承至今的,其最大价值在于能帮助现代人认识自身历史。

他提出了衡量“原汁原味”的三个具体标准:内容是原汁原味的,形式是原汁原味的,原料是原汁原味的。他认为传承人的使命不是创新而是继承,应当把祖先的知识和智慧原汁原味地继承下来并传承下去。

“一个非遗项目是否具有历史认识价值是需要前提的,必须是原汁原味传承下来的,”苑利教授指出,“如果在传承过程中我们将它改编了、改造了,就不再具有历史认识价值,甚至不再是非遗了。”

智库使命:助力北京全国文化中心建设作为首都,北京的非遗保护工作具有全国示范效应。目前已建立了国家、市、区三级非遗代表性项目名录体系,十大类型项目齐全。

苑利教授作为新任高级智库专家,将在多个方面为北京非遗保护提供支持:

强化非遗保护理论支撑:为北京非遗保护提供学术指导和理论支持,确保保护工作的科学性和规范性。

促进非遗与旅游融合:助力推动非遗与旅游在更广范围、更深层次、更高水平上融合。

推动非遗教育传播:指导非遗进校园、进社区等活动,帮助正确区分传承与传播的功能差异。

助力中轴线非遗保护:为北京中轴线非遗保护提供专业指导。

展望未来:非遗保护的新篇章

苑利教授曾指出,当前非遗保护领域已经进入“理论的白热化状态”,焦点问题是非遗要不要原汁原味。他主张应该有明确的社会分工:传承人负责原汁原味地保护传统,而文创工作者则可以非遗为元素进行创新。

在苑利教授看来,非遗企业要懂得“倚老卖老”,用“老”来做品牌,挖掘老品种的优势,而不是一味创新导致品质下降。

随着苑利教授出任这一新职,北京非遗保护工作有望在科学理念指导下,更好地实现“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的目标,让古老的非遗在现代都市中焕发新生机。

苑利教授表示:“非物质文化遗产是一个民族千百年积淀起来的民族文化精华,可以帮助人们认识历史、了解文化。保护好这些遗产,就是守护我们民族的文化根脉。”

附录:苑利教授简介

苑利教授,中国艺术研究院研究员、博士生导师,原中国民间文艺家协会副主席,中国人类学民族学研究会民族文化遗产保护专业委员会主任,文化部非物质文化遗产保护专家委员会委员,北京非物质文化遗产发展基金会理事长。

代表作有《非物质文化遗产学》、《文化遗产报告——世界文化遗产保护运动的理论与实践》、《非物质文化遗产保护干部必读》等,是我国从事非物质文化遗产学研究起步最早、研究成果最多的实力派学者之一。