鲁东大学“深蓝薪火”实践队沂南实践:以红色初心燃动海洋强国梦

当青春实践与红色沃土相遇,当“深蓝”志向与革命精神碰撞,会迸发出怎样的奋进力量?近日,鲁东大学蔚山船舶与海洋学院“深蓝薪火”三下乡社会实践队的8名青年学子,以一场沉浸式的红色实践之旅,在沂蒙革命老区沂南县找到了答案。作为土生土长的沂南人,我有幸带领同窗走进家乡的红嫂纪念馆与抗大一分校旧址,在历史的回响中感悟初心,让红色基因融入“经略海洋”的青春志向。

以“东道主”之责,架起红色传承的桥梁

“这里的每一寸土地,都藏着爷爷奶奶辈口口相传的革命故事。”作为队伍里唯一的沂南人,出发前我便成了队员们的“红色向导”,提前整理好家乡的革命历史资料,用祖辈亲历的往事,让大家对此次实践多了一份期待与敬畏。

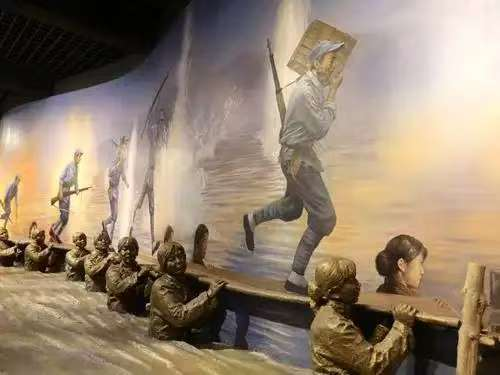

抵达红嫂纪念馆时,清晨的阳光刚好洒在馆前“沂蒙红嫂”的雕像上,红嫂的形象栩栩如生。“大家看,这位用身体架起火线桥的是李桂芳,当年为了让八路军顺利通过汶河,她带领妇女们跳进刺骨的河水,用门板和身体搭建起‘生命通道’。”我结合小时候听来的细节,为队员们补充讲解,原本静止的雕塑仿佛瞬间“活”了过来。

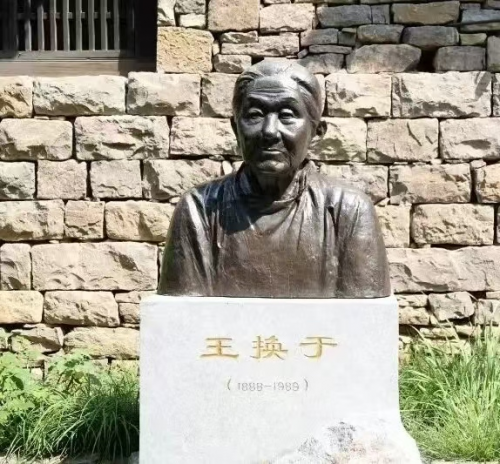

在展厅内,一件打满补丁的粗布棉袄吸引了队员们的目光。“这是‘沂蒙母亲’王换于的遗物,她先后抚养了81名革命后代,自己的4个孩子却因营养不良夭折。”讲解员的声音带着哽咽,我补充道:“我们村至今还流传着王换于‘宁愿自己饿肚子,也要让革命后代吃饱’的故事,她常说‘孩子是革命的希望,绝不能断了根’。”听到这里,周同学红了眼眶:“原来‘无私奉献’不是一句口号,而是用实实在在的牺牲换来的。”

沉浸式实践,在历史细节中触摸精神内核

如果说红嫂纪念馆让队员们读懂了“后方”的坚守,那么抗大一分校旧址则让大家看到了“前线”的担当。走进旧址院内,斑驳的石墙上“团结、紧张、严肃、活泼”的校训依旧清晰,当年学员们上课用的土坯课桌、夜间学习的马灯、训练用的木质步枪,整齐地摆放在展厅里。

“抗大一分校是当时华东地区培养抗日干部的‘摇篮’,1938年建校后,学员们白天在山沟里上课,晚上就睡在老乡家的柴房,即使遭遇日军‘扫荡’,也从没中断过学习。”讲解员指着一张泛黄的课程表介绍,上面除了军事理论、战术训练,还写着“农业生产”“群众工作”等课程。“这就是‘抗大精神’的核心——不仅要学会打仗,更要扎根群众、服务群众。”我接过话茬,讲述了家乡老人回忆的场景:“抗大学员经常帮老乡种地、挑水,农忙时还会组织‘助农突击队’,军民鱼水情就是这么一点点攒起来的。”

在旧址的“战时课堂”复原场景前,队员们自发站成队列,模仿当年学员们的姿势。“作为船舶与海洋工程专业的学生,我们现在的‘课堂’在实验室、在机房,虽然没有战火纷飞,但同样需要‘不怕苦、不服输’的劲头。”

红魂映“深蓝”,让实践成果照亮奋斗之路

实践途中,队员们一边聆听历史,一边结合专业展开讨论。在红嫂纪念馆的“支前物资展柜”前,看到当年沂蒙群众用简陋的工具为部队赶制军服、加工军粮时,来自船舶与海洋工程专业的刘同学说:“红嫂们用‘土办法’解决了大问题,我们在船舶设计中也会遇到技术难题,这种‘办法总比困难多’的思路,值得我们学习。”

离开抗大一分校时,队员们在旧址的留言簿上写下感悟。我写道:“作为沂南儿女,我要把家乡的红色故事讲给更多人听;作为海洋学子,我要把抗大精神融入专业学习,用过硬的本领助力海洋强国建设。”其他队员也纷纷写下心声:“从‘红嫂精神’中汲取奉献力量,从‘抗大精神’中学习奋斗担当”“让‘深蓝薪火’与红色圣火同频共振”。

此次沂南红色实践,是“深蓝薪火”实践队三下乡活动的第一站,却为整个实践活动奠定了坚实的精神基调。接下来,实践队将走进沂南县乡村田间,化身“助农志愿者”,为农户开展灌溉设备检修与调试,协助清理田间杂草,用实干践行“扎根群众”的抗大精神;同时,队员们会走访当地抗战老兵,倾听烽火岁月里的英雄事迹,记录珍贵的历史记忆;此外,实践队还将走进沂南县新世纪小学,开展“红色文化+海洋知识”宣讲活动,通过生动的故事与趣味实验,让红色基因浸润青少年心灵,也让海洋强国的种子在孩子们心中生根发芽 。

从沂蒙山区的红色沃土,到波澜壮阔的蓝色海洋,“深蓝薪火”实践队的青年学子们,正以青春之名,传承红色基因,践行海洋使命,让红色初心在“经略海洋”的征程中绽放出耀眼的光芒。(王艺蓒)