让代码照进现实:大学生用AI技术助力乡村教育公平实践

紧扣“人工智能与教育融合”战略部署,响应“教育数字化”行动号召,面对乡村青少年“资源少、认知低、机会缺、动力弱”的四大困境,国际联合审计学院“源启智教”社会实践小分队以“AI技术+教育实践+青年赋能”三驱联动为引擎,开展编程教育普惠实践——用社区课堂打破认知壁垒,以软硬结合激活学习兴趣,让大学生智慧反哺乡土,探索“新质教育力”助推教育公平的实践路径。

一、从社区出发,直面家长焦虑

7月11日,团队首次进驻南京市泰山街道桥北社区,开展编程体验课。活动吸引了23名孩子参与,但家长们普遍关心的是:“学编程能考重点高中吗?”这一问题让团队成员意识到,光有趣味不够,还要回应现实关切。

于是,他们在后续活动中调整策略,播放教育局政策视频,设计“亲子协作编程”环节,甚至邀请家长旁听课程。问卷数据显示,家长对“升学无用”的担忧高达60%,团队通过现场答疑和案例展示,逐步打消疑虑。

二、走进机构,发现教学痛点

7月15日起,团队走访多家编程培训机构,发现传统教学存在“理论强、实操弱”“续费率低”等问题。一家机构采用C++教学,学生面露难色;另一家使用乐高机器人,则让孩子们兴趣盎然。这让他们更加坚定“硬件+编程”的教学模式。

在与机构合作过程中,团队不仅提供课程资源,还提出“教学升级服务”,如开发“生活场景编程案例”,帮助机构提升教学吸引力。最终,他们成功签约3家合作机构,并采用开源协议共享课件,促进资源共赢。

三、数据说话,揭示教育差异

通过对150份家长问卷的分析,团队发现双职工家庭购买意愿是单亲家庭的3倍,并非经济压力而是时间管理矛盾影响了参与度。此外,SPSS交叉分析显示,看过机器人演示的家长报名率高出55%,验证了视觉冲击对决策的影响。

更令人深思的是,城市与乡镇在编程认知度上存在60%的差距。这一数据被团队纳入最终报告,并提出了“公益支教计划”,希望未来能覆盖更多农村地区。

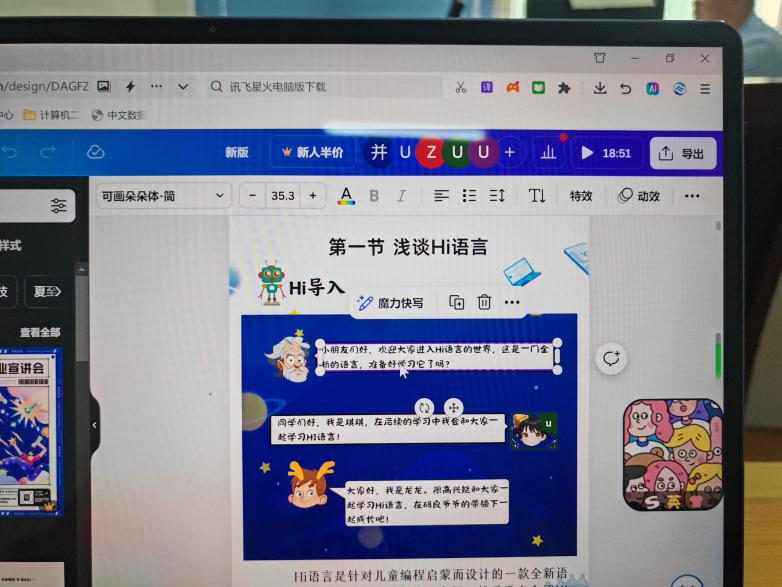

四、成果落地,搭建青少年编程学习平台

实践期间,团队开发了“五阶闯关体系”课程框架,从Scratch绘画到Python算法,每个阶段都设有实物奖励,增强学习成就感。他们还编写了《推广话术手册》,甚至加入方言版解释,让传播更接地气。7月24日,团队完成50页实践白皮书,涵盖调研数据、课程设计、推广策略等内容,并提出政府补贴、高校志愿者招募、家长社群运营等解决方案。8月15日,团队完成青少年编程学习平台的初步搭建,尽自己的力量让编程学习打破时空界限。

尾声

“谢谢姐姐,我儿子说以后要当程序员。”——这是团队在整理问卷时发现的一张纸条,也成为这个夏天最美的回响。通过22天的实践,“源启智教”团队不仅输出了可行的教育方案,更在孩子们心中种下了一颗颗编程的种子。

未来,他们将继续推进“公益支教计划”,让更多乡村孩子也能拥抱AI时代的教育机遇。(周燕媛)