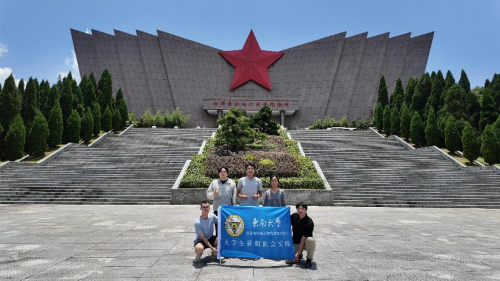

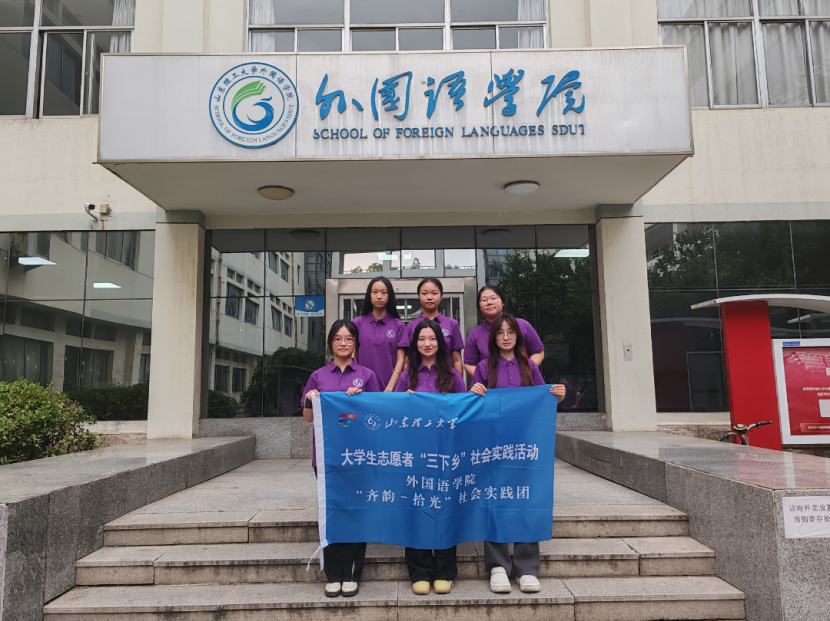

齐风古韵映初心,青春聚力启新程——“齐韵·拾光”实践团以语言为桥连古今

为深掘齐文化悠远神韵、探寻传统文化与现代语境的崭新契合,7月21日,山东理工大学外国语学院“齐韵·拾光”社会实践团一行十一人,循着千年齐风,走进淄博市齐文化博物馆,开启一场以“中华文化传承与创新”为主题的沉浸式研学之旅。队员们或驻足于静默文物之间,倾听历史低语;或遨游于数字科技之中,触摸时代脉搏;又或以双语为桥,对话中外,展开田野调研。多元路径交汇,只为在行走的课堂里,探寻一条让古老文明焕然新生的传承之道。

踏入“海岱齐风”展厅,恍若推开一扇风蚀铜门,瞬间坠入两千余年前的齐地烽烟。战国铜车马在柔金灯晕里低首嘶鸣,青铜的肌理泛起幽蓝光晕:车辕上云雷纹层层翻卷,似远古天象在金属夜空中悄然炸裂;车轴末端的辖键虽被岁月啃噬成温润的弧度,却仍固执地保持着当年工匠指尖的余温。

几步之外,三枚齐刀币静卧,铜绿如墨,在玻璃深处暗涌。“齐之法化”四字以金文之骨、篆籀之筋挺立,边缘的磨痕宛若时光以砂纸细细雕刻的年轮,一圈圈将齐国度量衡、市井声、刀兵影悉数封存。

实践团成员屏息围立,指尖在笔记本上沙沙作响,仿佛替古人续写未竟的铭文。英语专业的同学微微俯身,声音轻得像怕惊动尘埃:“currency 一词太轻薄,译不出刀币里‘法度’与‘化生’的重量。”于是,纸页间迅速长出拉丁词根、古汉语注疏、考古简报截图,如一场静默的跨时空对话。

两小时倏然而过,37 枚术语的“种子”已被悉心采撷——有的被贴上音译标签,有的披上意译羽衣——它们将在双语导览的册页里重新发芽,让战国车马的铜铃声、齐刀币的泠泠清响,再一次掠过世界的耳畔。

博物馆一层的 VR 舱像一枚静默的时空茧。戴上头显的刹那,光线骤然柔软——脚下青石板古道蜿蜒,夯土城墙带着潮润的苔痕拔地而起;城墙根,数十位稷下学士衣袂翻飞,儒、墨、名、法各服其色,如一幅徐徐铺陈的织锦。耳畔“民为贵”的辩声清越,似从竹简深处吹来的风,卷起两千年的尘埃。

场景倏然一转,海水倒灌为穹幕。珊瑚枝蔓轻摇,蓝绿刀鱼划出一弧银光,镜片上随即浮现娟秀小楷:刀鱼——齐国“以民为刃”的隐喻,珊瑚——“礼以饰情”的化身。时间在此刻折叠,呼吸与潮汐同频。

体验结束,灯光亮起。翻译专业的同学摘下头显,在笔记里落下最后一行字:“科技让历史长出肺叶,每一次沉浸,都是一次心跳与古人同拍的瞬间。”

此外,体验区角落的机器狗吸引了众人目光。它灵活穿梭于展区,时而驻足演示文物相关场景,时而转头与成员们轻互动。当有人指向齐刀币,它便播放一段语音,细说货币背后的流通故事;问及稷下学宫,屏幕上便浮现学派分布的简图。“它让历史不再是玻璃后的沉默,能在互动里慢慢舒展细节。”一位成员观察后说,这种科技手段让厚重的历史多了几分灵动。

“变革之路”展区前,长灯映壁,一位鬓边微霜的齐文化爱好者正俯身细读齐国变法竹简。他瞥见队员们笔记里跳动的英文字母,莞尔转身,语声温润:“齐文化里藏着不少好东西——稷下学宫的襟怀,如海涵春;管仲相齐的务实,似砺石成金。你们懂外语,也许能替这些老智慧找到新的翅膀,让它们飞得更远。”

他指尖轻点展柜中“相地而衰征”的墨迹,“像这句制度思想,若能在另一种语言里妥帖落脚,或许就成了跨文化的火种。”

话音未落,几位刚摘下 VR 头显的年轻人也围拢而来。得知实践团的专业背景,他们兴奋补充:

“现在刷短视频的人那么多,可讲齐文化的外文内容几乎空白。”

“要是能出几条双语短片,把齐国的故事和今天的日常打通——用管仲的商业理念聊聊直播带货,拿稷下学宫的争鸣谈谈网络讨论文化——肯定很带感!”

其中一位女孩回忆:“我在国外交换时,好多同学对中国的古老文化好奇得要命,却苦于找不到通俗易懂的英文资料。你们要是做出来,他们一定追着看。”

柔光下,游客与实践团的声音交织,像一条新生的河道,把青铜时代的粼粼波光推向更辽阔的海域。

调研途中,实践团清晰捕捉到一条灵动的文化脉搏:齐文化博物馆以静默的青铜与跃动的光影为双翼——文物陈列沉淀岁月之厚重,科技互动点燃观众之热情——二者相辅相成,织就“古今同屏、虚实共生”的传播范式,为传统文化开辟出一条可触、可感、可再生的崭新路径。

循着这条路径,成员们以脚步丈量展厅,以镜头与文字定格细节,将齐文化中“变革、开放、务实”的精神基因一一解码,并悉心勾勒其在当代语境下的鲜活投影:

• 变革——从管仲“相地而衰征”到今日数字展陈的迭代更新,敢为人先的胆识一脉相承;

• 开放——稷下学宫百家争鸣的盛景,化作 VR 里跨国界、跨语言的沉浸式对话;

• 务实——青铜刀币的实用理性,演变为博物馆文创产品“可带走的历史”,让文化消费回归生活现场。

当传统精神被转译为时代语言,齐风鲁韵便不再只是展柜中的静默,而成为可参与、可创造、可奔赴的当下与未来。

此次行旅,于“齐韵·拾光”而言,不啻一次与千年齐风的深情握手。成员们以专业为舟、科技为楫,在古今交汇的水面上划出一条清晰的新航线——“专业赋能+科技助力”的文化传承范式由此浮现。它为青年投身中华文脉的赓续提供了可资借鉴的鲜活样本,也为传统文化的创造性转化、创新性发展注入了青春的澎湃动能。

正如团队在总结时落笔的那句:“传承从不是对过去的简单复刻,而是以青年的语汇、时代的工具,让古老的齐韵在创新的土壤里继续抽芽、散叶、开花。”(范晓宇)