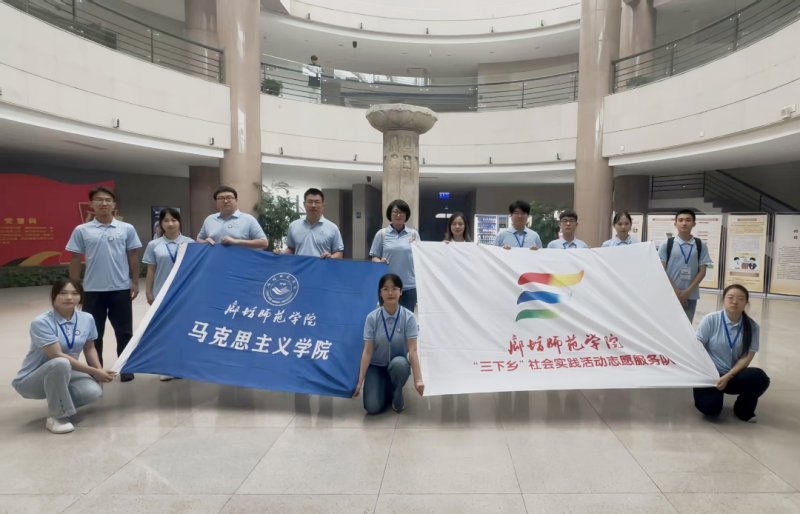

理论映照实践 青春传承薪火——马克思主义学院“光与声”实践团暑期“三下乡”活动纪实

为深入学习社会主义思想,推动马克思主义理论在现实土壤中生根发芽、焕发活力,在廊坊师范学院党委的坚强领导下,马克思主义学院“光与声”实践团于今年暑期赴廊坊、保定、雄安新区等地,开展以“理论·实践·认同”为主线的“行走的思政课”社会实践活动。实践团以马克思主义立场、观点与方法为根本遵循,在历史现场、文化场域与建设一线中深化理论认知、坚定理想信念、体悟时代脉搏。

一、文物活化与历史唯物主义的当代印证

7月1日,实践团首站抵达廊坊博物馆。从战国青铜戈到义和团揭帖,实践团成员在“文物+科技”融合展示中,深入理解“人民是历史创造者”这一唯物史观核心命题。文物不再是静态陈列,而成为历史规律的物质承载体。当日下午,团队转赴永清核雕展馆。清代农耕主题核雕与当代高铁主题创新作品形成跨越时空的呼应,具象呈现“劳动创造人本身”与“实践—认识—再实践”辩证关系的真理力量。传统工艺在创造性转化、创新性发展中,彰显中华文明的生命力与延续性,成为马克思主义同中华优秀传统文化相结合的生动案例。

实践团随后参访永清服装博物馆。各民族服饰纹样——蒙古族万字纹、回族几何绣、汉族缠枝莲、苗族银饰与新疆艾德莱斯绸共聚一室,见证中华民族多元一体格局的历史形成与现实延续。服饰作为文化符号,深刻反映“各民族交往交流交融”的历史主线,外在差异性与内在统一性的辩证关系,充分印证中华民族共同体意识的文化根基与历史必然,为马克思主义民族理论中国化时代化提供了鲜活的物质实证。

二、红色基因与理想信念的价值熔铸

7月6日,实践团赴河北省立第二师范学校纪念馆,回溯1932年“七六”爱国护校斗争史。馆内珍藏的《告民众书》上“反对奴化教育”的呼声、复原教室中煤油灯与进步书刊的场景陈列,再现了一代青年追求真理、奋起抗争的精神图谱。烈士名录上平均年龄不足二十岁的生命,以鲜血践行“革命理想高于天”的价值追求,深刻呼应《共产党宣言》中“为人类福利而劳动”的崇高号召。在此,马克思主义关于青年使命与人类解放的理论得到现实注脚,理想信念的精神力量跨越时代依旧熠熠生辉。

同日,团队走进冉庄地道战纪念馆。躬身穿越模拟地道,亲手触摸军民协作的铲痕与自制武器,实践团在沉浸式体验中理解“兵民是胜利之本”的深刻内涵。冉庄军民以“村自为战、户自为战”的实践智慧,将《论持久战》的战略思想转化为战场现实,展现出马克思主义基本原理同中国具体实际相结合的伟大创造力。这一段历史不仅是军事斗争的胜利,更是群众路线的胜利、人民战争的胜利,是马克思主义中国化在革命实践中的光辉典范。

三、时代新篇与发展规律的现实诠释

7月7日,实践团考察雄安新区宋辽边关古地道。在曲折幽深的历史遗存中,团队成员剖析其军事布局中“守与攻”“藏与露”的辩证关系,从冷兵器时代的防御智慧体悟“矛盾双方相互依存、相互转化”的唯物辩证法思想。地道中遗留的兵器与生活器具,也成为“社会存在决定社会意识”原理在考古维度的有力见证。

随后,团队参访雄安印象展馆。在数字沙盘前,高铁站与现代立体交通系统呈现出现代化新城的发展蓝图;在“雄安·共建”展厅,从规划图纸到实体建设的过程记录,清晰展现“发展是硬道理”的战略定力与历史主动。雄安新区从理念到实体的跃升,不仅是京津冀协同发展战略的关键落子,更是人类社会发展的规律性运动——体现了对生产力和生产关系、经济基础与上层建筑矛盾运动的自觉把握与科学运用。

总结与展望:在实践淬炼中推动理论传播与价值认同

“光与声”实践团以马克思主义理论为方法指南,解码历史文物背后的生产逻辑与文化基因,在革命遗址中感受理想信念的精神伟力,在新时代建设现场把握社会发展的客观规律。通过“红色文化+思政研学”“非遗传承+理论阐释”等多维融合,团队成员深刻认识到中华优秀传统文化同科学社会主义价值观主张的高度契合,进一步理解“第二个结合”的重大意义。

本次实践不仅是一堂“行走的思政课”,更是一次理论回归实践、实践升华理论的淬炼过程。青年学子以身体力行的方式,将马克思主义基本原理融入时代语境与文化场域,使理论走出书本、走进现实,在传统与现代、坚守与创新、本土与协同的多重张力中,焕发强大的解释力与引领力。他们正逐渐成长为理论传播的“光”与“声”——以青春之我照亮文明传承之路,以科学理论之声回应时代之问,为中华民族现代文明与社会主义文化强国建设注入绵延不绝的青年力量。

学校名称:廊坊师范学院

实践团队名称:马克思主义学院“光与声”实践团

投稿作者:廊坊师范学院李丹 郝绍华