寻访红色记忆 传承非遗匠心:以青春脚步丈量红色文化与非遗传承

近日,重庆外语外事学院"文脉薪火 共耀綦江"中华文脉传承团走进綦江区赶水镇、安稳镇,对赶水米粉制作技艺、"一碗羊肉汤"红色故事、羊角村古法榨油三项非物质文化遗产开展深度调研。通过走访传承人、聆听红色故事、体验传统工艺,我们既感受到非遗技艺的匠心独运,更体会到红色文化与乡土技艺交融的深厚底蕴。

一、赶水米粉:千丝万缕的匠心传承

走进赶水米粉加工厂,负责人张基冲向团队成员详细介绍了这项百年技艺的制作流程。从选米、浸泡到磨浆、蒸粉,十二道工序环环相扣。张负责人特别强调:"好米粉三分靠手艺,七分靠用心。"这句话让成员们对传统工艺有了新的认识。

图为张基冲负责人为本三下乡团成员讲解非遗赶水米粉 肖婷 摄

通过实地观察,团队发现传统工艺面临诸多挑战:一是生产效率较低,手工制作日产仅百余斤;二是技艺传承青黄不接,年轻学徒稀缺。张负责人坦言:"现在愿意静下心来学这门手艺的年轻人越来越少了。"这让团队成员深感非遗保护任重道远。这次调研给团队带来深刻启示:首先,传统工艺的价值不仅在于产品本身,更在于其中蕴含的工匠精神;其次,非遗保护需要与时俱进,在保留核心工艺的同时,可以适当引入现代技术提升效率。

图为团队成员和张基冲负责人合影留恋 卢思宇 摄

二、"一碗羊肉汤":热气腾腾的红色记忆

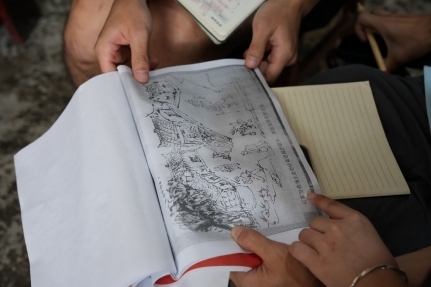

在安稳镇羊角村,团队成员拜访了"一碗羊肉汤"亲历者后代王先金老人。94岁高龄的王老颤巍巍捧出珍藏的历史画卷,讲述红军经过羊角村时他母亲(“一碗羊肉汤”参与者)的亲身经历,战士们饿着肚子行军,却把最后半只羊炖了分给乡亲们..."老人的回忆触动了团队成员内心深处。

图为王先金老人为团队成员展示珍贵历史画卷 骆科润 摄

这段口述历史让成员们深刻认识到:红色基因就蕴藏在这样的细节中。团队运用4K设备全程记录,通过口述史采集、实地调研等形式,运用"科技+红色文化"创新,采用4K超清影像记录老人口述历史,挖掘整理当地红色资源, 让尘封的红色记忆焕发时代光彩。

图为王先金老人向本三下乡团成员讲述红色历史故事 骆科润 摄

三、古法榨油:木香深处的技艺密码

走进羊角村古法榨油坊,浓郁的油香扑面而来。在杨云林专干的讲解下,团队成员系统了解了这项传承百年的榨油工艺。从炒籽、碾磨到蒸坯、包饼、撞榨,每一道工序都凝结着劳动人民的智慧。特别是碾磨环节,在杨云林专干的演示下,他轻轻转动榨油碾轮,金黄的茶油缓缓渗出,这一幕让我们印象深刻。

杨专干介绍,这套榨具已使用三代人,虽然出油率不如现代机械,但保留了更醇厚的香气。成员尝试参与包饼环节,发现稻草捆扎的松紧度直接影响出油效率。这种依靠手感积累的经验,正是传统工艺的精髓所在。

图为杨云林老师对对团队成员进行榨油工艺讲解 肖婷 摄

通过这次实践,使团队认识到传统技艺的价值不仅在于产品本身,更在于其中蕴含的文化记忆。面对现代化生产的冲击,如何在保留核心工艺的同时提升效率,是非遗传承的关键课题。同时乡村振兴既要发展现代产业,也要守护传统工艺。

图为本三下乡团成员了解学羊角村非遗古法榨油历史 肖婷 摄

供稿:肖婷

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。