伊广谦:深耕中医六十载 ,传承国学大智慧

从青丝到白发,从诊室到书斋,中国中医科学院研究员、主任医师伊广谦教授,与中医的缘分已跨越六十载。这六十年,是他深耕经典、躬身临床的六十年,是他抢救古籍、梳理文脉的六十年,更是他以医者仁心守护生命、以学者担当传承国脉的六十年。

梳理伊广谦教授的中医治学理念,一是“执中明西”,受余瀛鳌先生“中西兼备”理念的影响,他坚持既要坚守中医中药,又能与时俱进,明达现代医学、现代科学知识为我所用。辨证与辨病结合,既有益精准治疗,又有利总结经验。

二是“勤求古训,博采众方”,既要谨遵古训,重视经方,又能旁搜博采,学习后世晋唐宋元明清医家和近代民国以来医家的学术成果,“转益多师是吾师”。民国以来的医家是最亲近的师长,是在艰难环境中承前继后、拼搏生存并站立起来的成功者。

三是临床与文献并重,一位中医医生要“多临证,勤读书”。浩瀚的中医典籍,凝聚着历代医家的智慧和心血,是取之不尽的医学宝藏。为此他整理出版了大量医学古籍,尤其是最实用的医方和医案著作。

在中医面临传承挑战与发展机遇的当下,伊广谦教授用毕生实践诠释着“守正”与“创新”的辩证,让老祖宗流传千年的中医智慧在新时代焕发生机,为筑牢中华优秀传统文化根基写下生动注脚。

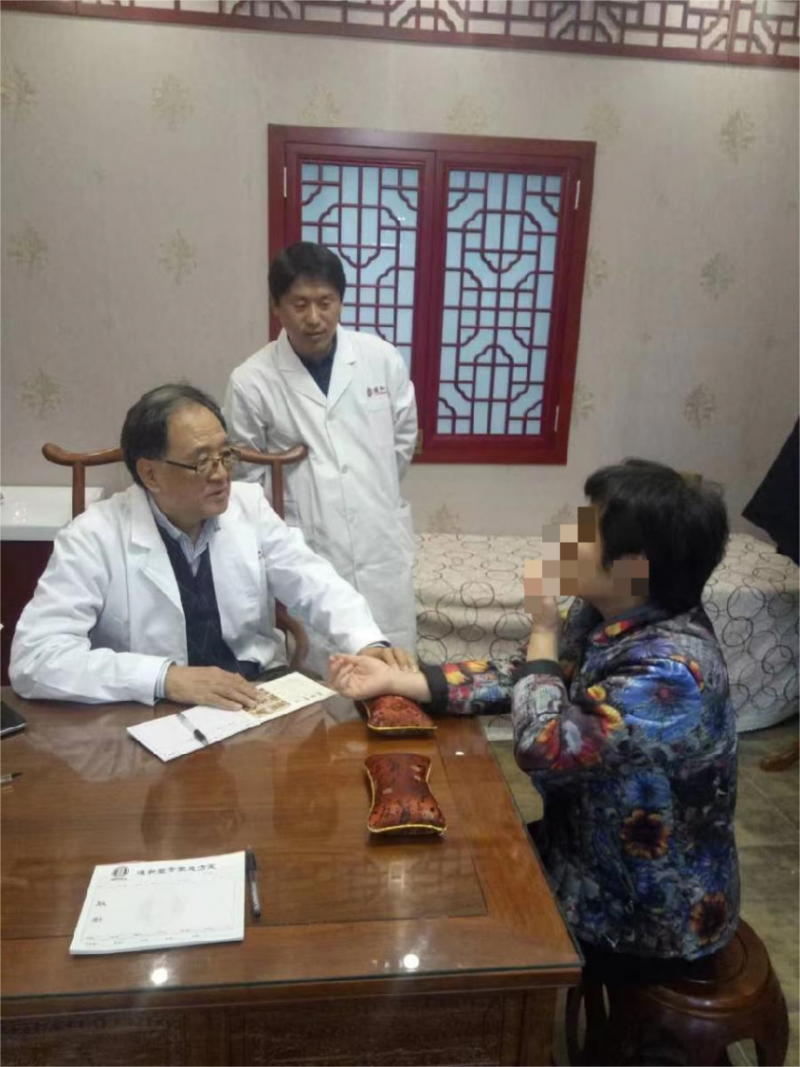

伊广谦教授近照

求学问道:承两派精髓 悟中医“治人”真谛

伊广谦的中医之路,始于一场对“真学问”的坚定追寻。

执着于中医学习的伊广谦,每日沉浸于中医经典著作的研读,从《黄帝内经》到《伤寒杂病论》,从《千金要方》到《本草纲目》,每一部经典他都反复钻研,如饥似渴地汲取着知识的养分。1980年他顺利考入中国中医研究院,成为余瀛鳌先生门下的硕士研究生。他是那一年东北三省唯一考入中医研究院的考生。在跟随余瀛鳌先生学习的日子里,他这段求学经历也为他打开了中医世界的大门,余先生作为中医孟河医派传人,常以古籍经典方剂应对疑难病症——几味寻常药材,经望闻问切、辨证配伍后便能药到病除,耳濡目染之下,让伊广谦更加深刻领悟到:中医绝非虚言,而是能实实在在治病救人的千年智慧。

此前,他已受教于高愈明先生创立的灵兰医派,两大医派的精髓在他身上交融共生,最终沉淀为对中医“治人”本质的深刻理解。孟河医派强调“脾胃为后天之本”,注重脏腑气血的整体调理;灵兰医派主张“调神先调气血”,关注情志与疾病的内在关联。正是这两派传承,让伊广谦跳出“单纯治病”的局限,将患者视作有机整体,既要对症开方,更要兼顾生活作息与情志状态。这种“以人为本”的诊疗理念,成为他六十年行医的核心准则,也为他后续的临床实践与学术研究奠定了坚实根基。

救死扶伤:辨症施药解病痛 “话疗”亦是治病方

“看到患者带着愁容来,笑着康复走,这份踏实感无可替代。”伊广谦长期从事中医临床工作,50余年积累了丰富的临证经验,擅长运用中医药治疗各科疑难杂症,如萎缩性胃炎、胃食管反流、冠心病顽固性心绞痛、糖尿病及并发症、肌无力、肺纤维化,肺结节、甲状腺结节、乳腺结节等多种结节增生类病症,以及妇科子宫内膜异位症、多囊卵巢、卵巢功能萎缩等多种难治疾病,均有独到经验,并自创有多首高效经验方。

53岁男子患慢性结肠炎5年,半年前感冒后腹泻加重,体重骤降15斤,还出现气色差、焦躁失眠等症状。其经胃肠镜检查无异常,被诊断为肠易激综合征,服用消炎、止泻药及益生菌等,花费2万多元仍病情反复。

2025年5月,患者求诊营口灵兰中医院伊广谦教授。伊教授结合患者表现,辨证为外感余邪未清、脾肾阳虚致水湿运化失常,兼及心神不宁。施治时以温阳健脾、祛湿止泻为核心,兼顾安神调治,精准配伍中药汤剂。患者仅服10付,便因脾阳渐复而觉肠胃发暖,水湿得化使腹泻次数减少;服完21付疗程后,脾肾功能协调,水湿运化正常,心神得安,睡眠改善、体重回升。

62岁辽宁患者丁某,2023年1月确诊冠心病,冠脉CTA示左前降支近段重度狭窄(90%),伴非钙化、钙化斑及表浅心肌桥,胸闷胸痛频发,病情危急。2023 年7月,患者因距离因素线上求诊伊广谦教授。

伊教授立足中医“胸痹”辨证,详询症状、既往及家族病史,结合饮食作息,精准判断其属 “气虚血瘀、痰浊痹阻”证 —— 胸闷胸痛为气血运行不畅、心脉痹阻之象,不良生活习惯则助生痰浊、加重瘀滞。

伊教授遂定制中医方案:以益气活血、化痰通脉为法,遣方用药兼顾标本,同时指导患者调整饮食(低盐低脂、健脾化痰)、规律作息、适度活动以助气血运行。患者严格遵医嘱,5 个月后复查,左前降支狭窄率降至50%,症状大幅减轻、发作频率降低,生活质量显著提升。

伊广谦与病人问诊交流中

孔圣枕中丹源自唐代孙思邈《备急千金要方》,是历代医家推崇的益智名方,由龟板、龙骨、远志、菖蒲四味药制蜜丸,以黄酒送服,专攻心血虚弱所致的精神恍惚、心神不安、健忘失眠,兼具补心、安神、益智之效。其名“孔圣”喻服之可如圣人般聪慧强记,“枕中”则暗指药效如珍宝藏于枕侧,助记忆稳固。

伊广谦教授深耕此方,深谙其“以龟板滋阴灵、龙骨补阳灵,调阴阳、益心窍,佐远志、菖蒲通肾开心”的精妙机理。临床中,他结合多年经验,针对考生群体常因压力出现的健忘、失眠、心神不宁等问题,依据不同考生的体质差异,在原方基础上精准配伍其他中药,最大化发挥方剂安神益智之效,有效为考生解除备考中的身心困扰,尽显其对古方活用的深厚造诣。

一个个鲜活的案例,不仅践行了伊教授毕生探索的中医理念,更彰显了中医辨证论治的魅力:不囿于病症表象,深入剖析体质、情志、生活习惯的关联,方能实现“标本兼治”。

科研著作:抢救古籍存真髓,搭建传承“地基”

“多整理一部著作,年轻医者就能少走些弯路。”在临床之外,伊广谦将大量精力投入中医文献整理与研究,视其为传承中医的“地基工程”。从1989年整理范行准先生100余万字的《中国病史新义》,到1995年参与编写我国第一部现代中医大型综合性辞书《中医大辞典》,再到1996年助力《全国中医图书联合目录》斩获全国科技信息系统优秀成果二等奖,每一项工作都承载着他“守护经典、留存真髓”的初心。

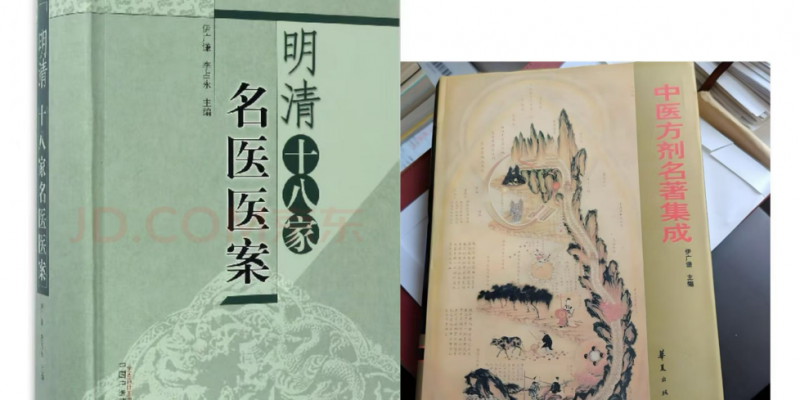

伊广谦主编的医学书籍(部分)

他深知,许多中医古籍历经岁月已濒临失传,或在传抄中出现谬误——为此,他校勘《太医院膏丹丸散方剂》《伤寒贯珠集》等13部历代著作,修正谬误、补齐残缺,确保经典文献的完整性与准确性;主编《中医方剂名著集成》《中国中医药发展史代表人物》,系统梳理中医名词术语、方剂理论与发展脉络,为后世研究者搭建学术框架;整理《明清十八家名医医案》,将前人辨证思路、用药精髓系统化呈现,让年轻医者能直接借鉴临床经验。由他主编的《中医方剂名著集成》《明清十八家名医医案》《薛氏医案二十四种》每个都是百万字巨著,参编的《中国大百科全书(传统医学卷)》《中国医学百科全书(中医卷)》《华佗研究集成》达数十本,看着长长的著作书单,著作等身背后是常人难以🤔想象的付出与韧劲。

在他眼中,这些工作绝非“案头闲事”:“丢了典籍,中医传承就成了无源之水。”正是这份坚守,让他成为中医文献的“守护者”,为中医薪火相传留存了珍贵的“火种”。

发扬光大:守正创新传薪火,为中医发展谋未来

“传承需守正,发展要创新。”这是伊广谦对中医未来的核心思考,也是他六十载践行的方向。作为灵兰医派第三代传人,他始终将“扎根经典、延续文脉”放在首位——不仅向营口市档案史志管理中心捐赠高愈明先生及灵兰医派的史料书籍,更致力于广征重整高愈明旧著,培养指导第四代灵兰传人,让传统医派的智慧得以复兴。

在守正的同时,他亦不排斥创新:受余瀛鳌先生“中西兼备”理念的影响,他主张中医要了解现代医学知识,“中学为体,西学为用”,用现代科学语言诠释中医理论,让更多人看懂、认同中医;他推动中日医学对话,主张整理日本汉方古籍,以“他山之石”助力中医国际化。他更倡导在“治未病”、慢性病管理等领域拓展中医场景,让中医优势在健康中国建设中发挥更大作用。

伊广谦教授收徒仪式

伊广谦教授现场诊疗教学中

面对当前中医人才断层、认知偏差、标准化难等挑战,伊广谦教授始终保有信心——国家政策支持力度加大、现代技术提供新手段、民众健康需求转向“治未病”,这些都是中医发展的机遇。而对年轻中医,他的嘱托恳切而实在:“多读书,经典是根;多临证,实践是本;不盲目排斥中西医,才能走得更远。”

六十载风雨兼程,伊广谦早已将自己的生命与中医紧密相连。他是临床诊室里的医者,用仁心仁术解除病痛;是古籍书斋里的学者,用笔墨守护文化根脉;更是中医传承路上的行者,用毕生实践为中医谋未来。六十载深耕进取,伊广谦多项科研成果获国家科技部、卫生部、中国中医科学院多项奖励。在他身上,我们看到的不仅是一位老中医的坚守,更看到了中华优秀传统文化在当代的传承与希望。(撰稿:云心)