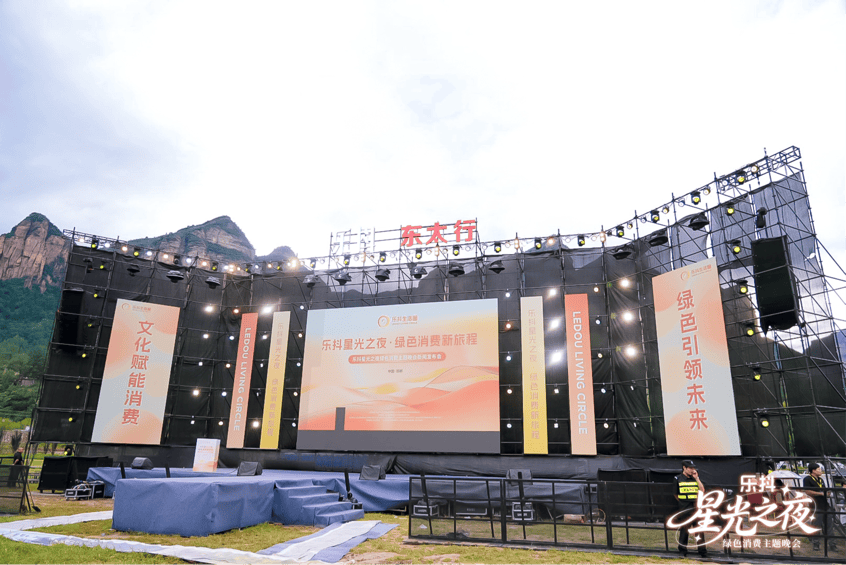

埗埗高升实践团探访冼沙鱼丸:一颗非遗鱼丸里的传承和坚守

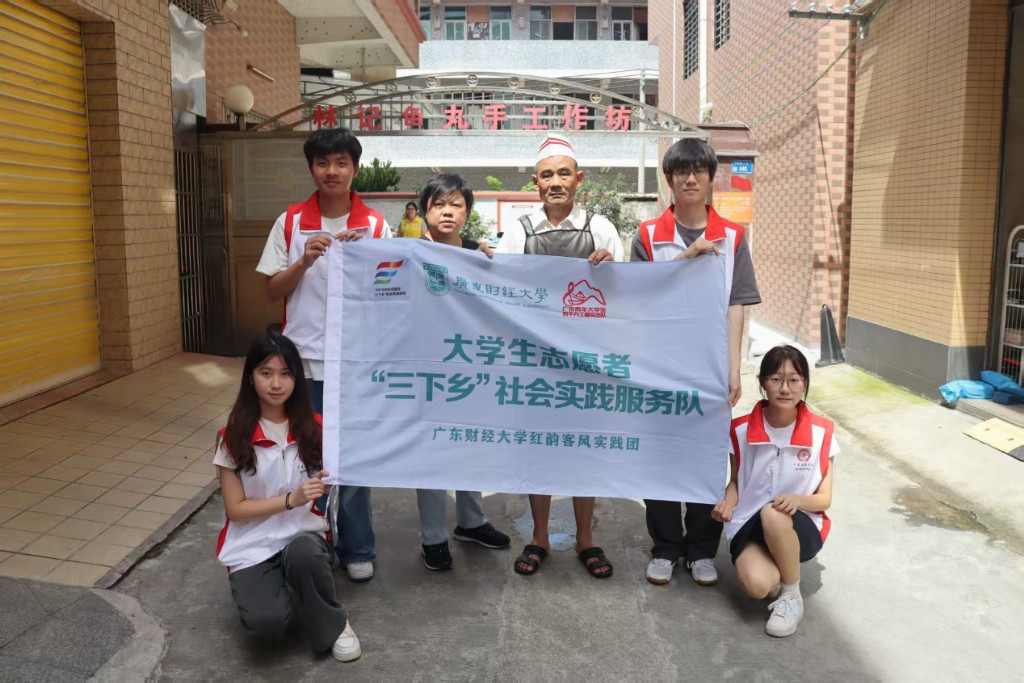

2025年7月14日,广东财经大学“埗埗高升”百千万实践团走进东莞高埗镇冼沙社区,探访国家级非物质文化遗产冼沙鱼丸的制作技艺,在非遗传承人黄淦林的带领下,近距离观摩这项百年手艺的独特魅力,聆听其背后的传承故事,感悟乡村振兴中的文化自信。

图 1 “埗埗高升”实践团与非遗传承人黄淦林、黄银弟父女合影

实践团成员首先参观了冼沙鱼丸的制作工坊,操作台前,年过古稀的黄淦林师傅正专注处理着三两重的鲮鱼。刀锋沿着鱼脊游走,精准分离出两侧鱼肉,脱鱼皮时手腕轻转,细刺与筋膜被利落剔除——这正是他口中“最考验功夫”的步骤。实践团成员屏息注视着,忽然理解了为何这项技艺能从明清的“鱼球王”演变至今,成为东莞市非物质文化遗产,成为高埗居民心中水乡文化的味觉符号。

黄淦林师傅的女儿黄银弟欣然接受了实践团的专访,她笑着回忆起父亲的坚守:“从我记事起,父亲就守着这门手艺,连过年都没歇过。”对于冼沙鱼丸的独特之处,黄银弟提到,区别于其他地区的鱼丸,这里以新鲜鲮鱼为原料,讲究弹牙多汁,鲜而不腥,是高埗镇的节日记忆,“婚宴、酒席少了它就像少了点啥。”她坦言,自己2014年从工厂回归后全心投入,既是帮父亲分担,也是想让更多人尝到这份“水乡味道”。

图 2 黄淦林娴熟地脱下鱼皮 陈晓彤 摄

谈及技艺的变与不变,黄银弟坦言:“全靠机器就丢了魂,但死守老办法也当然走不远。”她指着作坊里的设备解释,如今虽用机器辅助杀鱼、剁肉,但挤丸环节始终由父亲亲手操作。

黄银弟的话里,藏着对传统的认识,改良是为了生存,而坚守是为了不忘本。从明清的二十多道工序简化至今,从传统的吆喝叫卖到互联网的即送直达,变的是效率和传播方式,不变的是对弹牙多汁口感的极致追求。她见证着这项技艺在时代浪潮中的调适——既保留现做现卖的新鲜本色,也通过非遗展销、研学体验等推广方式,让冼沙鱼丸的味道飘向更远的地方。

图 3 黄淦林正在手工挤制鱼丸 陈晓彤 摄

当实践团成员品尝到刚出锅的鱼丸,那股鲜嫩弹牙的口感中,还萦绕着一缕淡淡的陈皮清香,瞬间唤醒了味蕾。大家纷纷感慨,这颗小小的鱼丸里,不仅有黄淦林坚守四十余年手工制作的匠心,有黄银弟“一睁眼是鱼丸,睡前也是鱼丸”的坚守,更藏着水乡人对食材的细腻理解,承载着高埗水乡的集体记忆和家乡味道。

“传承不是单打独斗,是父亲的手艺加上女儿的坚守,让故乡的滋味代代相传。”一位成员在采访手记中这样写道。这场访谈让大家明白,乡村振兴的底色里,正需要这样带着温度的代际接力——它让非遗技艺成为连接过去和未来的纽带,也让乡土文化在年轻一代的理解中,焕发新的生机。(尤高哲)