华中农业大学江城红游觅迹组:七日红色探寻,让革命记忆在实践中薪火相传

2025 年 8 月 19 日至 25 日,华中农业大学资源与环境学院江城红游觅迹组暑期社会实践团队5 名成员,以武汉为红色坐标,开启为期七日的暑期社会实践。从中共中央机关旧址到辛亥革命博物馆,从实地探访到线上总结,团队在史料与场景中触摸历史温度,在交流与思考中传承革命精神,让红色基因在青春实践里焕发新活力。

【实践团成员在 “中共中央在武汉” 主题墙前合影】

首日启航:触摸 “白色恐怖” 下的红色坚守

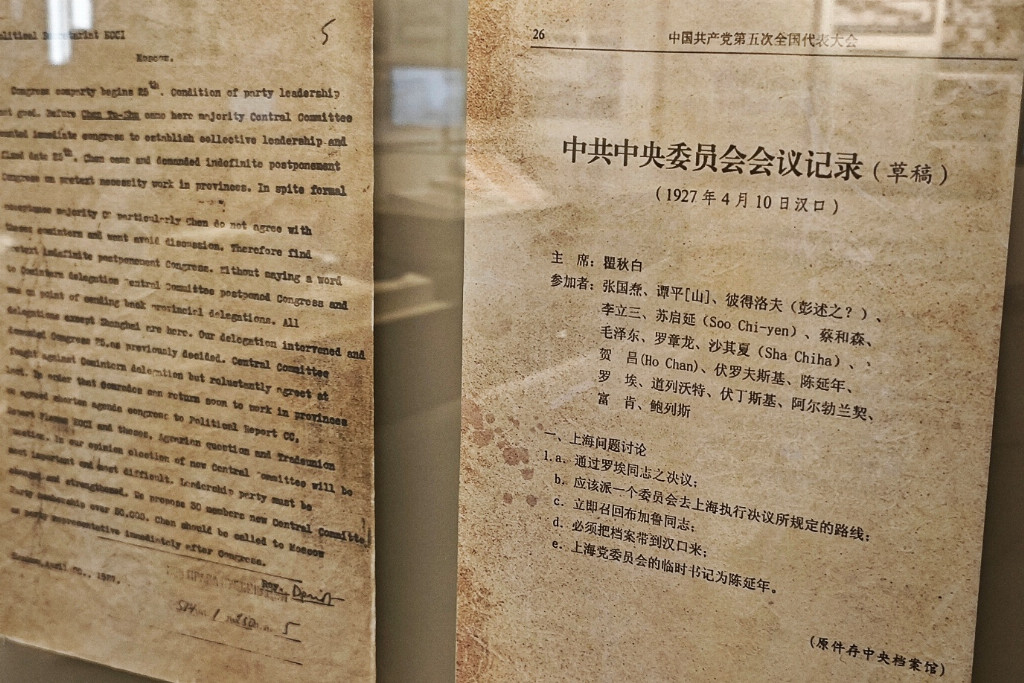

8 月 19 日,实践活动在武汉中共中央机关旧址纪念馆拉开帷幕。斑驳砖墙与泛黄史料交织出厚重的历史氛围,团队成员在专业讲解员带领下,逐一探寻展厅里的革命印记。玻璃展柜中,《中共中央委员会会议记录(草稿)》等电报手稿字迹清晰,仿佛重现革命先辈伏案疾书的身影;墙上谭平山、苏兆征等革命者的老照片,眼神坚定地诉说着 “为有牺牲多壮志” 的豪情。

【中共中央委员会会议记录(草稿)陈列】

“这是当年地下工作者传递情报的布袋,夹层经过特殊处理,在白色恐怖中守护着情报安全。” 纪念馆工作人员的讲解,让成员们对革命先辈的智慧与勇气有了更深认知。团队还借此请教展陈思路,了解到 “中共中央在汉分布示意图” 如何通过空间布局拉近年轻观众与历史的距离,为后续红色文化传播学习积累了宝贵经验。傍晚交流中,“坚持真理、坚守理想” 的展墙标语,成为成员们首日实践最深刻的精神印记。

逐日深耕:从历史现场读懂红色精神内核

8 月 20 日,团队走进八七会议会址纪念馆,在庄严氛围中开启新的探寻。展柜里的会议决议案力透纸背,彰显着革命先辈危急关头力挽狂澜的决心。成员们一边参观,一边对游客展开采访,“八七会议就像一盏明灯,照亮中国革命道路” 的展馆标语,与游客们的感悟形成共鸣。“大家对红色历史的热情,让我更坚定了传承责任。” 团队成员贾璟涵在整理采访记录时感慨道。

次日,位于武昌都府堤的毛泽东旧居纪念馆,让团队看到革命伟人的另一面。1967 年按原貌重建的简朴民居里,木板床、煤油灯等复原陈设,见证着毛泽东与杨开慧及孩子们最后一段稳定的家庭生活。“环境虽简,胸怀天下!” 一位老党员的感慨,让成员们深刻体会到革命先驱在艰苦中坚守理想的崇高境界。在 “毛泽东在武汉” 专题展厅,大家更是从史料中读懂了伟人对农民问题的深邃思考。

【八七会议会址】

8 月 22 日至 24 日,团队的足迹先后留在中共农民讲习所旧址纪念馆、中共五大会址纪念馆与辛亥革命博物馆北区。在农讲所,《农民问题丛刊》原稿与学员硬板床,诉说着 “唤起工农千百万” 的壮志;在中共五大会址,复原的会场与 “严格党的纪律” 标语,让 “纪律” 二字在革命年代的重量直抵人心;在辛亥革命博物馆,“武昌起义” 浮雕、《民报》创刊号与动态地图,生动再现了 “敢为天下先” 的辛亥精神,成员们凝视着残缺的十八星旗,深刻读懂了革命先辈为民族独立的牺牲与奉献。

【讲解员在中共农民讲习所旧址纪念馆为团队成员讲解】

【中国共产党第五次全国代表大会历史陈列馆】

收官沉淀:让红色传承在思考中延续

8 月 25 日,团队以线上会议形式为实践画上句号,却为红色传承开启新篇。上午,成员们集中梳理六天收集的一手资料,围绕红色调研报告的结构与内容各抒己见,力求用精准文字呈现实践成果;下午,大家结合自身感悟撰写新闻稿,希望将红色文化的魅力传递给更多人;晚间总结会上,薛茜予同学的发言道出团队心声:“红色文化是中华民族的精神瑰宝,我们有责任将它传承下去。”

七天时间,江城红游觅迹组从武汉的红色场馆中汲取精神养分,从历史细节里读懂革命初心。这场实践虽已落幕,但团队成员表示,未来将以更饱满的热情投身红色文化传播,让革命记忆在青春力量的守护下,代代相传、永不褪色。

文|华中农业大学资源与环境学院江城红游觅迹组暑期社会实践团队 贾璟涵