厦门南洋职业学院学子两年磨一剑斩获省赛一等奖

当2025年福建省职业院校技能大赛大数据技术开发(高职组)一等奖的获奖名单揭晓时,厦门南洋职业学院信息工程学院的实训机房里,响起了一阵压抑许久的欢呼。2023级大数据技术专业学生潘明城、翁世杰、杨超龙紧紧相拥,指导教师黄泽、孙立炜的眼眶也泛起了泪光。这份荣誉,是700多个日夜的坚守与拼搏,是学校“匠心育人”理念的生动注解,更是当代职教学子用技能书写青春的鲜活见证。

从“零基础”到“一等奖”,校训为破局密钥

“第一次看到省赛要求掌握hudi、dolphinscheduler、azkaban 三个新组件时,我直接蒙了。”队长潘明城至今记得去年备赛初期的窘迫,“连hudi的基础概念都搞不懂,对着电脑屏幕发呆了一下午,趴在桌子上差点就要放弃。”

就在这时,鲁加升校长巡查实训楼时看到了他的窘境。“小伙子,抬起头来!” 校长轻轻拍了拍他的肩膀,语气温和却有力,“工匠精神就是要耐得住寂寞,做得起笨功夫。这点困难就打退堂鼓,以后怎么靠专业本领在行业里立足?”

这句话像一把钥匙,打开了潘明城的心结。那天下午,他抱着厚厚的专业教材和行业手册,从最基础的组件原理学起,逐行敲代码、反复调试参数。窗外的天色从明亮到漆黑,实训机房的灯光却始终为他亮着,直到凌晨两点,当第一个操作步骤成功跑通时,他激动得差点打翻手边的水杯。“那一刻我才明白,职教路上没有捷径,只有‘勤奋、求实’才能往前走。”

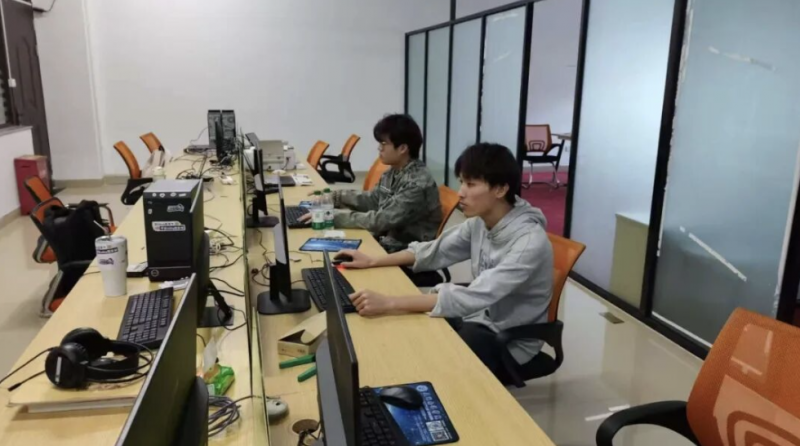

团队在实训机房优化数据模型

三人成“众”,在协作中打磨“匠心”

备赛之路从不是一个人的战斗。潘明城、翁世杰、杨超龙很快分工明确:潘明城主攻离线数据处理和数据挖掘,翁世杰负责环境搭建与数据采集分析,杨超龙则专注于数据可视化和综合分析。但分工不代表“分家”,每当遇到瓶颈,三人的讨论声总能在实训机房里响起。

团队合影

“有一次为了优化数据处理模型,我们吵到面红耳赤。” 翁世杰笑着回忆,“我觉得该优先保障数据采集的稳定性,超龙却坚持要先提升可视化呈现的精准度,明城夹在中间,最后提出‘分阶段测试’的方案,我们各自带着思路试错,反而找到了最优解。” 这种“和而不同,匠心共生”的协作模式,正是鲁加升校长常挂在嘴边的育人理念——要做事,先做人;和而不同,匠心共生。

杨超龙至今珍藏着一本“错题本”,上面密密麻麻记录着近两年来的调试失误、参数偏差,每一页都贴着三人讨论后总结的改进方案。“这本本子比任何奖状都珍贵,它记着我们从‘会操作’到‘懂原理’的每一步。”

校企携手搭平台,“三元制”育出真技能

“学生们的成长,离不开学校‘以赛促学、以赛育人’的土壤。” 指导教师黄泽的话,道出了这份荣誉背后的支撑力量。为了支持备赛,学校不仅专门腾出两间高配实训机房,24 小时供学生使用,还依托鲁加升校长创办的“三元制”育人模式,邀请了厦门本地大数据企业的技术总监每周到校授课,把行业最新的项目案例、技术标准搬进了实训课堂。

“以前学SQL语句,只是机械地背语法;企业老师来了之后,带着我们做真实的用户行为分析项目,才知道原来数据处理要考虑业务场景、数据安全这么多细节。” 潘明城说,正是这种“课堂学理论、企业练技能、赛场验成果”的培养模式,让他们在备赛时少走了很多弯路。

孙立炜老师还记得,去年省赛前夕,团队遇到了数据同步延迟的难题,企业技术总监连夜线上指导,带着学生们排查服务器配置、优化同步策略,直到凌晨三点问题解决。“这种‘校-企-师’三方联动的支持,让学生们不仅学到了技能,更感受到了行业人的责任与担当。”

职教路上不迷茫,技能点亮未来路

如今,潘明城团队的故事已经成为厦门南洋职业学院里的“励志范本”。每当有学弟学妹问起“备赛这么苦,怎么坚持下来的”,三个小伙子总会指着校训墙——“勤奋、求实、拼搏、向上”,笑着说:“职业教育的路,从来不是一帆风顺的,但只要沉下心学技能,就一定能走出属于自己的路。”

这份一等奖的荣誉,不仅是对三位学子专业能力的肯定,更彰显了厦门南洋职业学院 “匠心育人”的丰硕成果。在这里,像潘明城团队这样的学生还有很多:他们在实训车间里打磨技艺,在技能大赛中崭露头角,在企业实习中展现风采,用实际行动打破“职教低人一等”的偏见,证明“技能也能成就精彩人生”。

“我们获得的不仅是一个奖,更是一份底气。”潘明城的话道出了所有职教学子的心声,“南洋学院让我们相信,只要手握过硬技能,就能在新时代的发展浪潮中,找到属于自己的广阔天地。”(李玲 胡光华)