中财大“苹步青耘队”:踏遍蜀冀沃土 书写乡村振兴答卷

乡村振兴战略是新时代“三农”工作的总抓手,为农业农村发展注入强劲动力。中央财经大学始终秉持“经世济民”的使命,鼓励青年学子将专业所学与国家需求紧密结合,在实践中深化对乡村振兴的理解与践行。在此背景下,“苹步青耘队”聚焦特色农业产业这一乡村振兴的重要引擎,于暑期兵分两路,奔赴四川凉山彝族自治州与河北邢台市,深入盐源苹果产业核心区、当地农业农村局,以及李保国展览馆、岗底村产业区、富岗公司等地。实践团队以实地调研为笔,以座谈交流为墨,在学习榜样精神的同时,探寻乡村产业振兴的密码,用青春的脚步践行实践育人的使命,在广袤乡野间书写青年担当。

蜀地探路:深耕苹果产业,共绘振兴蓝图

七月末至八月初,实践团队首站抵达四川盐源,这座坐落于青藏高原东南缘的“高原明珠”,海拔超2500米的独特地理环境,让这里的苹果沐浴在充足的高原阳光下,积累了浓郁的糖分。深入万亩苹果产业核心区,队员们以“田间办公”的务实姿态,与身着彝族查尔瓦(传统羊毛披毡)的果农面对面交流。

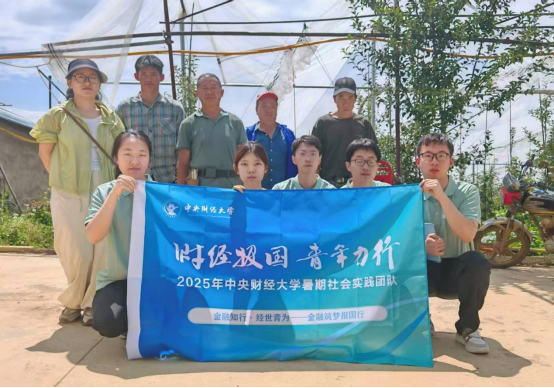

中央财经大学“苹步青耘队” 四川凉山分队合照

田埂上,彝族果农一边用带着方言的普通话介绍“我们这的苹果,皮上有‘高原红’,咬一口甜得粘嘴唇”,一边指着果树下套种的马铃薯和荞麦——这是当地“果粮间作”的传统智慧,既提高土地利用率,又能在苹果未挂果时保障农户收益。队员们俯身察看果树根系生长,细致检查叶片健康,丈量果实直径与着色程度,用笔记与视频同步记录生长细节。遇到正在疏果的农户,便主动蹲在田埂边拉起家常,听他们讲起每年霜降后,全家老小背着背篓上山采摘的忙碌,也倾诉着因山路崎岖,鲜果外运时容易磕碰的难题。

“您反映的人工成本高、电商销售难等问题,我们会整理成调研报告,后续将对接农业技术专家与电商平台,争取提供套袋技术优化方案和电商操作培训,助力降本拓销。”队员们现场回应的承诺,让果农们倍感温暖。交流间隙,队员们还跟着果农体验疏果作业,亲手剪除弱果,真切体会到在高原强紫外线照射下,果农一天劳作后晒得黝黑的脸颊与粗糙的手掌背后,是对丰收的期盼。

随后,团队与盐源县农业农村局开展座谈,桌上摆放的盐源苹果与彝族刺绣桌旗相映成趣。县农业农村局负责人介绍,当地依托“大凉山”区域公共品牌,正推动苹果与彝族火把节文旅活动结合,开发苹果采摘与民俗体验结合线路,让游客在品尝脆甜苹果的同时,体验打跳、尝坨坨肉的乐趣。调研团队结合前期田间发现的问题与专业知识,聚焦“冷链物流建设”“品牌IP打造”两大方向提出建议,双方就如何将苹果产业发展细节展开探讨,观点碰撞间迸发智慧火花。

图为团队与盐源县农业农村局工作人员开展产业振兴座谈

冀域寻道:追循榜样足迹,解码产业密码

八月中旬,实践团队转战河北邢台,开启另一路调研。首站来到李保国展览馆,这座依山而建的展馆,外墙镶嵌着太行山特有的青灰色石头,仿佛从山体中自然生长而出。在讲解员的引导下,队员们通过实物展品、影像资料与场景还原,系统了解李保国教授35年扎根太行、带领群众种果树、谋增收的感人事迹。

展馆内,一件挂着补丁的蓝布中山装格外醒目——那是李保国常年穿行在太行山间的“工作服”,袖口磨出的毛边里,仿佛还沾着山石与泥土的气息。“脱贫为科研出题,科研为脱贫解难。老百姓脱贫需要什么,我就研究什么。”在这一信念指引下,李保国主持的行山石质山地爆破整地造林技术、“太行山高效益绿改化配套技术研究”相继成功。他提出的苹果套袋技术,让苹果品质大幅提升,单价翻倍;为实现岗底村苹果标准化生产,他主持编写三项技术标准,并通俗化为“128道标准化生产工序”,连当地老人都能照着口诀操作。如今,“富岗苹果”连锁基地已扩展到太行山和燕山11个县(市)369个村,带动7万多名村民增收致富。

队员们驻足于“苹果种植技术笔记”“村民脱贫账本”等展品前,不时交流感悟。笔记里,李保国用红笔标注的“邢台山区昼夜温差大,需注意夜间防霜冻”等细节,正是贴合当地气候的实践智慧。

离开展览馆,团队前往岗底村产业区,汽车沿着“之”字形山路盘旋而上,两侧的山坡上,苹果树沿着等高线整齐排列,如同给大山系上了绿色腰带。村口的老槐树下,几位村民正用太行山区特有的“唠嗑”方式交流剪枝技巧。

通过与村民访谈,队员们了解到,岗底村的苹果种植保留着许多当地传统,比如用太行山的腐殖土做基肥,用石缝渗出的山泉水灌溉。在村技术员指导下,大家学习用“三股叉”修剪法打理果树——这是李保国结合当地山势发明的技法,既能让果树通风透光,又能抵御山区常见的狂风。深切体会到“人均一亩果,年入过万元”的产业模式背后,是“统一技术、统一管理”让小苹果成为“致富果”的实践智慧。从开山造林到漫山硕果,岗底村村民用行动生动诠释了“愚公精神”的时代内涵。

最后,团队走进富岗公司,调研苹果深加工及品牌运营情况。厂区墙上“来自太行山的馈赠”几个大字格外醒目。从鲜果分拣车间到果汁生产线,再到电商直播带货区,队员们详细记录“从田间到餐桌”的产业链布局,与企业负责人探讨“品牌化+数字化”对农产品增值的作用,收集到产业振兴的鲜活案例。大家看到工人们将带有轻微碰伤的苹果加工成“太行苹果醋”——这种带着淡淡果香的饮品,是当地宴席上的常客;电商主播正拿着印有“李保国团队研发”字样的苹果礼盒,向网友介绍:“咱这苹果,每一颗都带着太行山的海拔高度,甜度能达到16度以上!”

详细记录中,队员们发现富岗公司有严格的苹果分级标准、先进的分拣设备、世界一流的HPP杀菌技术,彰显着企业对产品品质的极致追求。大家也思考到,可进一步挖掘太行山文化与苹果产业的结合点,让乡村振兴故事和产业、精神更易传播,以科技赋能让振兴之路越走越宽。

图为实践团队成员与富岗公司相关负责人座谈

总结展望:以实践为墨,书写青春担当

此次跨越七月末至八月中旬的蜀冀两地实践,团队既学习了李保国教授的奉献精神,又摸清了两地特色产业的发展脉络。从盐源高原上带着彝族风情的苹果种植,到太行山区融合着“愚公精神”的产业实践,不同的地域特色背后,是同样的“产业兴则乡村兴”的发展逻辑。李保国35年扎根太行山的事迹,彰显了“把论文写在大地上”的奉献精神,这正是乡村振兴的力量源泉。

通过问卷调查、报告撰写与总结分析,团队已形成初步建议,将为企业和政府决策提供参考。未来,团队将进一步整理实践成果,形成产业振兴建议报告,以青春智慧助力乡村发展。这段实践之旅,让队员们在品味两地苹果的不同风味时,更读懂了土地与人民的联结——每一颗果实里,都藏着一方水土的密码,更凝聚着劳动者的智慧与坚守。