当传统遇见新潮:闽南文化的“可视化”传承实践

暑期,华侨大学“闽韵新传·跨域共鸣:闽南方言文化可视化传播与认同建构”实践团在闽南地区开展了一场以“可视化”为特色的文化传承实践活动,团队深入泉州、永春等地,通过现代科技手段与传统文化相结合的方式,探索闽南文化与方言在当代的创新传播路径。

“闽韵新传”实践团聚焦于当下闽南语传承困境,旨在创新传播方式,让更多年轻一代能够通过新的方式了解、学习闽南文化与闽南方言,加强文化认同感。实践团在闽南文化交流中心以及永春县醋园中心开展多项文化交流活动。在实践中深入学习体验可视化宣传手段的实际运用,使参观者得以“触摸”闽南百年变迁,感受数据与影像背后的文化脉络,为闽南文化的传承新路径提供蓝本。

科技赋能,让闽南文化“触手可及”

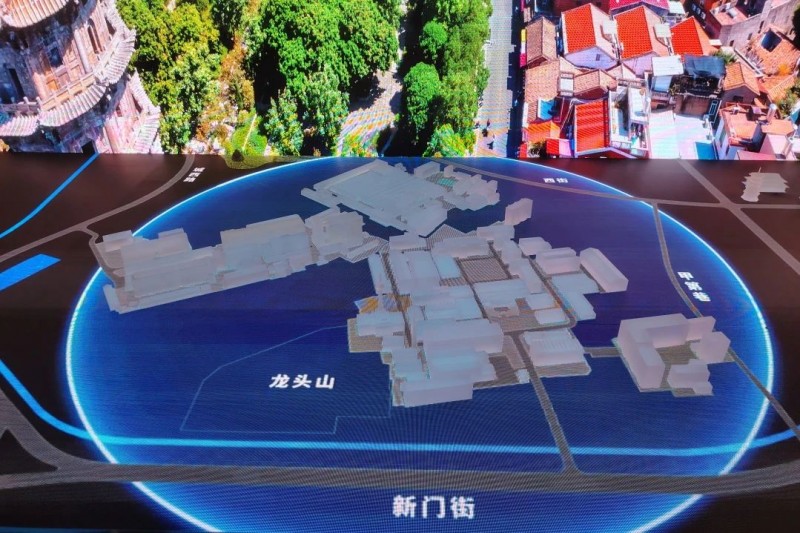

6月28日,实践团探访闽南文化交流中心,深入学习可视化宣传的先进技术。一进入基地,成员们便被巨幅电子规划地图攫住目光。指尖轻触屏幕,百年间的人口迁徙、商贸往来等历史脉络,化作动态数据流形式清晰呈现。转角处的3D村落模型区更是令人叹为观止,成员们俯身细察,传统民居精巧的天井布局尽收眼底。

科技的力量,让闽南文化跳脱了书本上静态的文字描述,变得可触、可感、可知,真正“活”了起来。展厅内的超大电子屏播放着历史盛景,码头商船云集,帆影在光影中摇曳,市集的叫卖声与拍岸的海浪声交织,昔日繁华不再是模糊的文字描述,而是扑面而来的沉浸体验。

数据、模型与影像,如同一张精密的数字之网,直观地编织出闽南的过往与当下。在可视化的魔法之下,这片土地的文化脉络焕发出崭新的生命力。

参观文化展馆。黄可欣 供图

与非遗对话,感知传统之美

6月29日,实践团与实践基地共同策划了“闽南文化嘉年华”的互动活动,旨在让更多青少年感知闽南非遗传统的文化之美。团队成员在活动过程中不仅充当策划者的身份,还积极进行志愿服务,引领指导青少年们与非遗传承艺人深度交流学习,参与非遗文创产品的制作,在互动体验中加强对闽南文化的认同。活动全程都由团队成员们录制拍摄,并陆续在各大平台上发布实践视频与闽南文化科普短视频,实现可视化传播与互动传承体验。

泉州古厝的天井里,阳光透过雕花窗棂洒下斑驳光影,南音艺人指尖的琵琶弦轻轻颤动,《探入花园》的唱词从艺人口中流出,古老的旋律与闽南语的吟唱交织成诗。

在南音表演结束后的采访环节,艺人笑着说,“哪怕孩子不会说闽南话,也能学南音。”在老师逐字指导下,孩子们稚嫩的嗓音唱出几句南音台词,那地道的韵味,那承载着古老方言的旋律,于此刻,落下了最青春的注脚。

南音表演。陈菲 供图

“小沙弥下山去咯——”舞台上,随着艺人指尖丝线的翻飞,憨态可掬的小沙弥眨着眼睛,迈着摇晃的步子“走”下台来,俏皮的闽南语配音惹得全场哄笑。

这场经典的《小沙弥下山》将活动推向高潮,唤醒了在场许多家长的童年回忆,也让孩子们瞬间迷上了这门古老艺术。实践团队鼓励并带领家长孩子上台,奶声奶气地模仿小沙弥的语气;又或笨拙地操控着丝线,捏着嗓子给木偶配音,方言里的亲昵语调让整个剧场充满了欢声笑语。

木偶戏表演。黄可欣 供图

接着,团队从老师口中得到了关于闽南文化创新传承的宝贵见解。老师不仅为成员们解释了流行在东南亚的木偶戏与本土木偶戏在技法、丝线以及表演形式上的差异,还分享了当下木偶戏与影视作品融合的创新路径,这种跨界尝试也为闽南文化的传播注入强劲活力。

对此,实践团成员们深受触动,既感叹于闽南非遗传统的独特文化魅力,也为孩子们眼中闪烁的热情而欣然。闽南文化传承的星火,已在童声中悄然点亮,这份蓬勃的生命力,让所有人对未来的传播图景充满笃定的希望。

采访南音老师。权宗靓 供图

采访木偶戏老师。黄可欣 供图

最后,在团队成员的指导下,青少年们亲自动手感受泉州非遗传统,用拓染艺术展现自己对本次活动的独特体验。团队成员化身文化传承的桥梁,亲自示范拓染的每一个步骤,从布料的选择、植物的搭配到拓印力度的掌控,都一一拆解。在制作文创产品的过程中,团队成员在旁巡回指导,及时纠正青少年们握锤的姿势、调整染料的配比。

抽象的“非遗文化”转化为可感知的实体、可欣赏的色彩与可操作的技艺。这种沉浸式体验让青少年们直观认识到,非遗并非博物馆里静态的展品,而是源于生活、融入日常的智慧结晶,是泉州人世代相传的生活美学。青少年们挑选泉州本地常见的刺桐叶、榕树叶进行创作,将自己的作品印上鲜明的地域印记,那份 “我亲手创作了属于家乡的文化符号” 的成就感,让非遗文化转化为内心的情感归属,激发了他们守护本土文化的自觉意识。拓染完成的每一件作品都没有固定的模板,但都饱含着青少年们对非遗文化的理解与热爱。

拓染文创制作现场。黄可欣 供图

老作坊里的“方言密码”

“这醋要‘日晒夜露’百日,才够‘酸甘’(酸甜)!”永春五道醋业的老作坊里,70岁的林伯掀开陶瓮盖子,一股醇厚的酸香扑面而来,他用带着浓重鼻音的闽南语讲着百年酿醋的秘诀。

7月17日,实践团成员们参观这座飘了百年醋香的老作坊,在这里,方言是匠人们的“行业黑话”。“秫米(高粱)”,“瓮仔(陶瓮)”,这些带着闽南语特色的词汇,是世世代代传下来的“真经”。

如今,醋厂推出的“方言瓶身”包装,将“呷醋(吃醋)”“好味(美味)”等词印在瓶上,成了年轻人争相购买的“文化潮品”。传统匠艺与方言创新结合,正成为传统产品焕新的“流量密码”。这一创新不仅深植文化根脉,更让古老技艺迸发出蓬勃的市场生机。

此次深入企业的探访学习,旨在探索闽南文化的创新传承道路,文旅热潮逐渐发展的当下,特色产品与传统文化融合发展、传承创新是地方经典焕发时代生机的智慧引擎。

醋园中心参访。段建喜 供图

青年视角:文化传承需要青春版表达

队员权宗靓认为:“通过可视化手段,古老文化能更好地被年轻人接受。我们应成为文化传承的桥梁,让闽南文化走向更广阔舞台。”在她看来,文化传承既要尊重传统,也要敢于创新,要用年轻人喜闻乐见的方式讲述老故事。

“闽南文化从不是孤立的碎片。”澳门队员何佩茹深有感触地说,“建筑是凝固的乐符,方言是流动的砖瓦,在岁月中合奏成生生不息的乐章。”她表示,通过此次实践,不仅加深了对闽南文化的理解,更体会到中华文化的多样性与包容性。

这支年轻团队用创新实践证明:传统文化并非尘封的过往,而是可以对话当下、走向未来的活态传承。他们的实践为其他地域文化的保护与传承提供了可借鉴的经验,也为传统文化在新时代的创新发展注入了青春力量。随着更多年轻力量的加入,闽南文化必将在创新中延续精彩,在传承中焕发新生。(通讯员:黄可欣 杨思雨 何佩茹)