绘本剧本里的红色传承,五角星闪耀的中国心—— 红色课程的别样展开

七月,飞龙山还未褪去晨雾,宽窄书院的大门已经大开。欢声笑语中,夏令营学员们背着书包,踏着晨光,走进书院,在自己的位置坐下。书页,在翻阅中发出清脆的声响。志愿者正在调试显示大屏,夏萤支教实践的一天课程即将开始。

这个夏天,鸣蝉的乐谱里混进了新的动静。PPT翻页的声效、折纸课的彩纸摩擦声,还有书院里传来的讨论声,正把104年前那场最为壮丽的日出、90年前飞龙山上红军不朽的革命史、建党精神以及革命精神等红色精神,一点点,传颂给孩子们。

图为开营当日破冰活动时支教队员自我介绍。邓银芝供图。

绘本里的红色足迹:从一页 PPT 到一段历史

“看屏幕上这位戴草帽的叔叔的形象,他就是当年无数工农红军的缩影。” 志愿老师的手指在触控板上滑动,PPT 里的工农红军插画随之出现。“他们是草鞋踏碎晨霜的行者,粗布军装裹滚烫的理想。枪托磨出包浆,红星在帽檐上发亮,眼神里既有对土地的眷恋,也有穿透硝烟的坚定。”接着,随着绘本的一页一页翻开,配合老师的生动讲解,开仓济贫的赵松山,建立地方苏维埃政权的李宗联,飞龙山下杨家湾“红军赠粮”的故事等等呈现在孩子们眼前。大家认真地倾听革命故事,默默地红了眼眶,眼底的泪光,是对革命先辈的崇敬,是对伟大革命精神的触动。

在提到工农红军的形象时,孩子们都争相抢答:红星、军装、草鞋、强壮‥‥‥是啊,那是永远印在我们心中最质朴却最亲厚、最伟岸的红军形象。在谈到李宗联英勇就义时,孩子们顿感心情沉重,带着对反动派的愤慨,孩子们明白,正是这一群和李宗联一样,把信仰缝进衣褶的人,用草鞋丈量出了共和国的黎明,无数的鲜血和牺牲铸就了我们新的中国。

图为红色绘本课互动问答场景。陈莹供图。

纸尖上的五角星:从一张彩纸到一颗初心

志愿老师教折纸时,一步一步地演示给孩子们看。红的黄的彩纸叠在一起,孩子们看清每张纸上压出的折痕,细细地、一点点地跟着老师折了起来。老师的手指在彩纸上翻动,三十几双眼睛的目光紧紧跟随着:“折第三个角时要对齐边缘,就像你们做手工课的纸飞机,边角齐了五角星才稳固。”

有个同学把彩纸反复对折又展开,折痕已经泛白。老师拿过一张新彩纸,和他并排坐着折:“你看,我第一次折的时候,角比你的还歪。” 说着两人便一丝不苟地折起纸来,那些 15 厘米见方的彩纸,是志愿老师提前准备好的,边缘裁得整整齐齐。老师把折叠步骤编成口诀写在白板上:“一角对中心,星星初成形;二角紧相依,同心向光明。”讲到战士们珍藏五角星布片时,老师点开显示屏,照片里的红星在白墙上慢慢清晰:“就像你们把奖状夹在课本里一样,那是心里最珍视的东西。”

五角星的每个锐角,都淬有英烈的血火。星芒里藏着未冷的枪声,星角挑着破晓的晨曦。那抹红是信仰的刻度,从雨花台的忠魂到长津湖的冰棱,根须早已扎进每个中国人的骨血。

图为支教队员在红色折纸课指导孩子们的场景,许冰冰供图。

剧本里的时光机:从角色扮演到历史心跳

志愿老师采用情景想象与演绎相结合的方式,让孩子们放飞想象,在三大冒险中去感受和体会革命先辈们的勇毅与顽强。穿过1900年北平街头,旧中国笼罩在被列强的欺辱的迷雾下;来到1920年的上海小洋楼,秘密小组的成立是冲破迷雾的第一缕曙光;走进1921年7月的上海与嘉兴,那一抹最壮丽的日出就此诞生了。

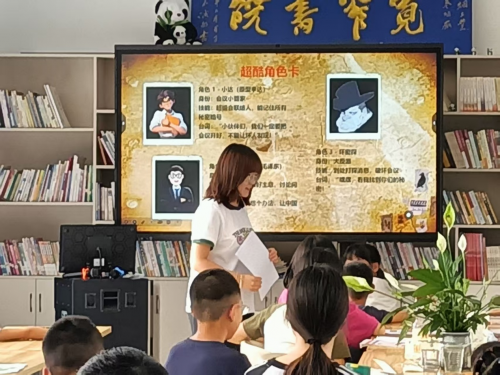

书院里,长条桌拼成了 “中共一大会场”。志愿老师把剧本放在桌中央,显示大屏上正播放着人物角色卡。孩子们纷纷选好了自己想演的角色。“我看叫 “中国共产党” 最妥当,明明白白!”毛主席的小小扮演者用洪亮坚定的声音,揭开了这次模拟会议的序幕。稚嫩的声线里,也蕴藏着无限的能量。会议的最后,孩子们伸出手交叠着,眼神坚毅的看着彼此——“中国共产党诞生了!”

角色演绎时,孩子们聚精会神,一丝不苟;演绎结束后,相关的思考题,孩子们答得格外认真。这是一场穿越百年的时空对话,也是一次深入人心的红色基因传承之旅。

图为支教队队员为孩子们讲解人物角色。邓银芝供图。

书院里的传承:从一时触动到长久回响

红色教育就像书院门口的翠竹,要一步一步扎根,然后才能长成参天之势。从红色绘本故事、红色手工课到红色剧本演绎,孩子们在互动中一点一点地加深对革命故事的了解,在一次又一次的“跨时空对话”中深化对红色文化精神的感知。红色革命故事,已然在孩子们的心中扎根;夕阳下的手工作品——红船上的五角星,披上了金黄的光辉,格外耀眼;中共一大的剧本演绎也成了孩子们难忘的灵魂对话。所有的这些实践,像书院走廊里长明的灯,也像石库门里那盏不灭的光,亮得踏实,暖得长久。

这个夏天,我们在书院里传承属于华夏儿女的永远的精神火炬。(邓银芝)