品非遗,触文脉| “只此汀绿”实践队于长汀探寻客家文化生命力

闽南师范大学外国语学院“只此汀绿”实践队于8月3日深入福建省长汀县,通过家庙寻根、民俗解码、非遗体验等多元化实践形式,沉浸式感受客家文化的深厚底蕴,探寻传统技艺的传承创新之路,以青春之力助力文化振兴。

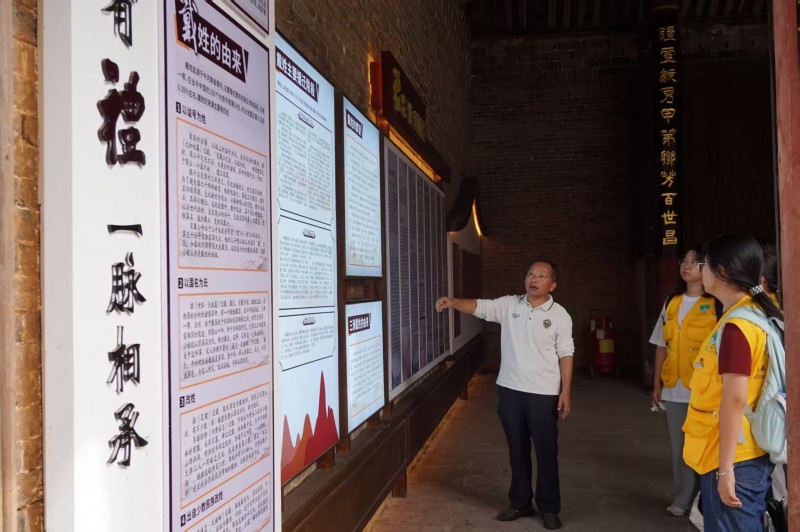

戴氏家庙:砖石间的家族传承

实践队首站来到明代始建的三洲镇戴氏家庙。在当地村支部书记戴芳文讲解下,队员们了解到,戴氏家庙长久以来以“礼”为纽带,滋养着族人的精神根系。如今,伴随着乡村移风易俗的推进,也有了新的变化——简化传统祭祀中繁琐流程,保留敬祖核心内涵,用更简洁的仪式传递追思;红白喜事方面,摒弃铺张旧习,依村约倡导简约适度,让“礼”回归情感交流本质,既延续家族文化根脉,又贴合现代乡村文明建设,泛黄族谱与新订村约并置,尽显文化传承里的守正创新 。

竹编工坊:指尖技艺里的匠心传承

离开家庙,实践队踏入三洲竹编工坊,深入感受竹编技艺的文化内涵。竹香弥漫间,墙上竹篮、箩筐、灯罩等作品,尽显灵动巧思。非遗传承人现场教学,从拿捏竹丝时的反复调试,到编织纹样时的耐心摸索,队员们渐渐地读懂了非遗传承里“细腻如丝、坚守如初”的匠人初心,更让这门沉淀着岁月智慧的古老竹编技艺,在青春实践的鲜活互动中焕发出新的光彩与生命力。

扎染坊:蓝白交织的时光密码

实践队走进三洲客家扎染坊,在非遗传承人的指导下,队员们亲身体验扎染制作的全过程——从布料折叠捆扎到浸染固色,每一道工序都蕴含着客家人"道法自然"的古老智慧。客家扎染不仅是一门手艺,更是一种生活哲学:就地取材的蓝草染料,源于自然的纹样灵感,无不体现着客家人与自然和谐共处的生态理念。这场沉浸式体验,不仅让青年学子们深刻体会到传统工艺所承载的文化密码与生命张力,同时也为文化创新、美育发展增添了一抹“靛蓝”色。

八喜馆与木工馆:民俗技艺的风情窗口

实践队走访了长汀古城的八喜馆与木工馆。八喜馆内,队员们借沉浸式角色体验,感受“金榜题名” “花烛之喜”蕴含的耕读传统;从诗词互动、民俗展演中,触摸“耕读传家”祖训的温度。八大喜事场景栩栩如生,彰显了长汀独具特色的客家非物质文化遗产,是汀州客家人生活的一个缩影,为长汀这座历史文化名城增光添彩。

木工馆中,队员们围聚在古朴的木工展品前,触摸历经岁月打磨的馆藏古木构件,感受长汀木工技艺的深厚底蕴,体悟匠人精益求精的执着精神。从追溯汀州木工技艺的千年源流,到“传统榫卯工艺传承”的匠心实践,再到“古建修复创新应用”,木工馆内生动呈现了木工技艺的精湛巧思,其严丝合缝的榫卯结构,凝聚着客家匠人的智慧结晶,为传统工艺注入时代生命力。

此次长汀之行,“只此汀绿”实践队在宗祠寻根、非遗探艺间,读懂了客家文化传承的深意:它从不是博物馆里封存的“标本”,而是流淌在生活肌理中、始终蓬勃生长的力量。那些代代相传的技艺、沉淀的生活智慧,都在这份传承中,持续书写着属于时代的文化篇章。未来,实践队员们必将带着这份对文化的敬畏与热爱,以创新之姿让客家文化焕发新生,在文旅融合的浪潮中走向更广阔的舞台。