甲骨藏谜趣,巧手焕新生:支教活动让古老文字在乡村教室“活”起来

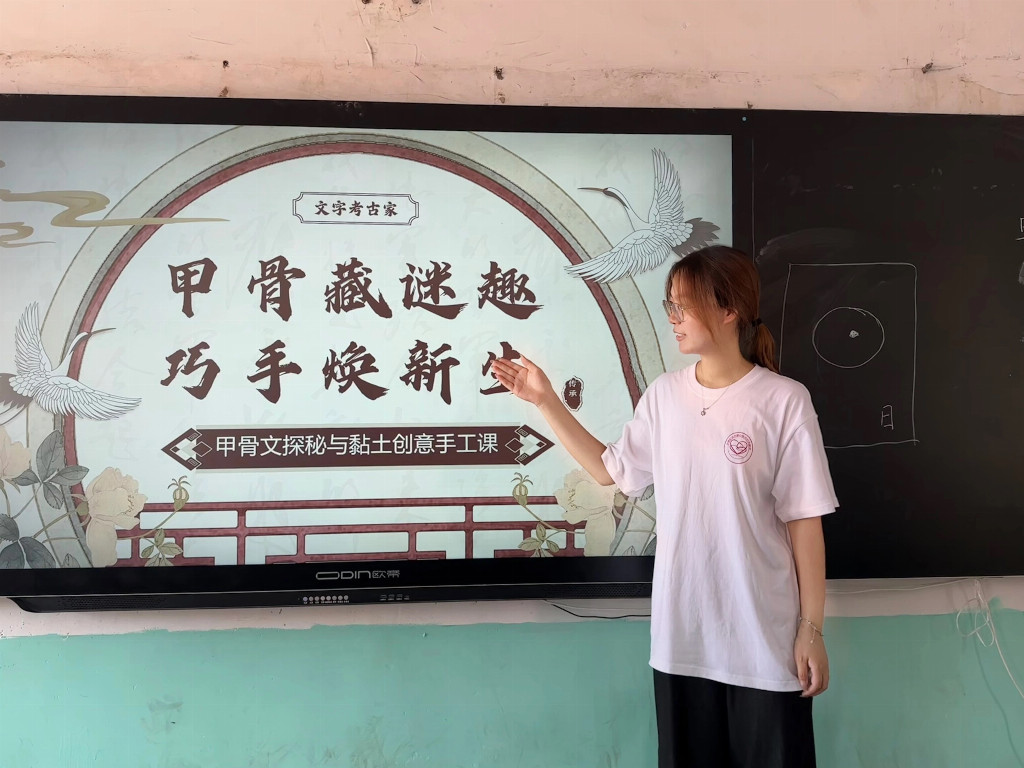

当三千年前的古老刻痕遇上孩子们灵巧的指尖与好奇的目光,沉睡的文明密码在乡村教室被悄然唤醒。7月28日,江苏师范大学历史文化与旅游学院微光筑梦-心灵双约教育帮扶践行团走进河南平顶山市郏县安良镇安东小学,带来了一堂别开生面的甲骨文文化课。志愿者们化身“时间旅行者”,通过寓教于乐的形式,带领孩子们识形、塑体、悟魂,让古老的汉字在乡村课堂“活”了起来。

一、穿越时空的“图画”:初识甲骨之源

“甲骨文可以有多萌?”课堂伊始,一段生动有趣的视频吸引了孩子们的注意。动态影像里,蜷曲的“虫”、撒欢的“犬”、圆润的“日”等字符跃然屏上,引得孩子们阵阵惊叹。“这些字像简笔画一样!”一个孩子脱口而出。志愿者顺势以贴合儿童认知的绘画形式,解释了甲骨文的起因:“商周时期的古人如同现代人绘画一样用简单的线条,把占卜内容'画'在龟甲兽骨上,甲骨文即由此发展而来。”在最后的“甲骨文连连看”环节,孩子们通过为“水”、“木”等象形符号匹配现代汉字伙伴,在字形对比中直观感受到汉字三千年的传承演变,让抽象的汉字发展史变得生动可触。

二、指尖上的文明:粘土“复活”甲骨文

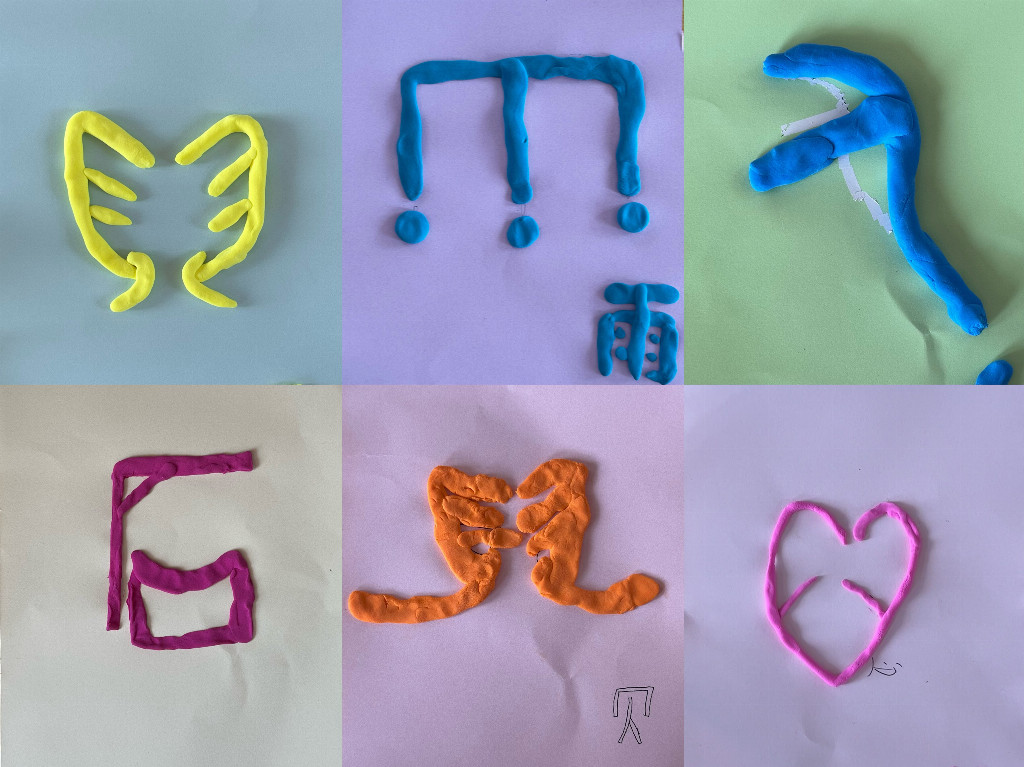

为使抽象文字具象化,志愿者们准备了彩色黏土,指导孩子们亲手塑造甲骨文字形。捏“山”塑“水”、揉“木”刻“鸟”,孩子们在动手实践中感受古人“观物取象”的智慧。在制作过程中,部分学生进行了创意发挥,例如在“鸟”字模型上添加尖喙,在“鱼”字模型尾部塑造波浪形态。志愿者一边指导,一边讲解字形背后的文化内涵,例如指出“木”字的甲骨文形态描绘了带有树干、树枝和树根的树木形象,体现了古人对自然事物的细致观察。该环节旨在通过实践加深学生对甲骨文字形结构及其反映的古人认知方式的理解。指尖的每一次按压与塑造,不仅是在复刻字形,更是在触摸古人“观物取象”的智慧源头。

三、童言话古意:分享中点亮文脉灵光

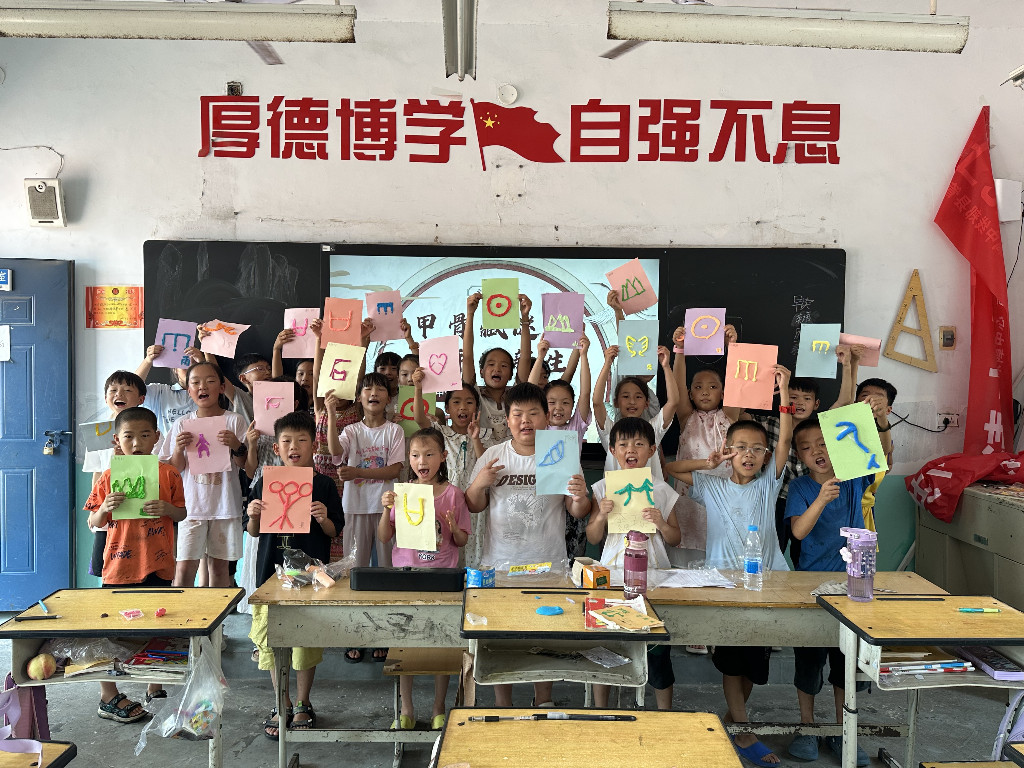

“古人造字是不是看到什么就画什么?”在互动分享环节,学生通过展示观察亲手制作的粘土作品,如用红色粘土塑造、模拟火焰形态的“火”字,以及形态接近甲骨文张开手掌图案的“手”字模型,争相表达对古人造字逻辑的理解。志愿者对此予以肯定,并且进一步阐述:古人造字主要源于对生活与自然现象的观察和模拟,即“观物取象”,这是汉字构造的重要智慧。通过交流,学生对汉字源于具象观察的特点有了初步认识,并开始理解其中蕴含的古人对世界的认知。观物取象”的古老造字法则不再生涩,孩子们从亲手捏制的符号里,懵懂地感受到了先民认识世界、表达世界的独特方式,沉睡的文明基因在童言稚语间被悄然唤醒。

“甲骨文不仅是汉字的源头,更是中华文明的重要胎记。”微光筑梦-心灵双约教育帮扶践行团负责人表示,“我们希望通过这种沉浸式课堂,让乡村的孩子不仅能够多认识几个古文字,更能亲手‘触摸’到这文字背后流淌的文化血脉。让甲骨文走出冰冷的展柜和艰深的典籍,变成孩子们手中可塑、可感、可言的‘活’的文化,就是在他们心田播下一颗理解自身文明根脉的种子。”

此次活动以创新的形式架起了古今对话的桥梁,让深藏于历史尘埃的古老文字,借助童真的想象力与创造力,在乡村教室焕发出蓬勃的生命力,为传承中华优秀传统文化书写下生动而温暖的注脚。

通讯作者:安书彤