绿韵中山:生态文明实践——林草学子探秘城市绿心的生态密码

团队成员介绍:

林草学院与水土保持学院暑期实践团成员:组长宋国涛,组员史庆秋、范一卓、胡雪纯、钟环环。

图 1 团队成员合照

一、实践背景

2025年盛夏,以"绿韵中山:生态文明实践"为主题的实践在中山植物园展开。聚焦城市绿地生态功能优化,团队深入探究树种配置科学、植被保育技术与生态效益提升路径。依托园区186万平方米的活体植物实验室,学子们将课堂知识转化为实践动能,在年轮与叶脉间解读人与自然共生的绿色密码。

二、实践内容

八月的南京暑气蒸腾,植物园内却是另一番清凉天地。古木参天织就翠色穹顶,蔷薇暗香浮动于青石小径,宋国涛带领组员穿梭其间,观测植被分布,定格生态关联。

图 2 团队成员讨论整理数据

在多样的生存环境里,史庆秋于北区药用植物园辨析草木特性,范一卓在南区禾草园详录37种禾本科植物形态。当胡雪纯触摸盲人植物园的鹅掌楸脉纹,当钟环环在红枫岗记录40℃高温下的养护细节,科学探索与人文关怀在此交融。

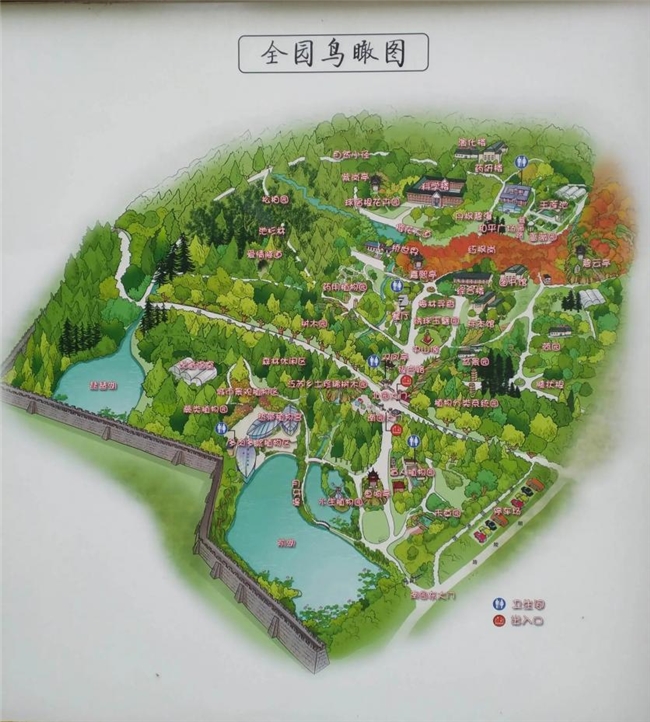

图 3 中山植物园平面图

与养护专家深谈成为实践关键一课。"这株秤锤树比你们年长二十岁",老师傅抚过树皮的讲述,让年轻学子读懂绿叶背后的匠心。成员们更亲身参与苗木灌溉、土壤监测,在汗水中领悟:每寸绿荫的绵延,既需自然的馈赠,更赖人类的坚守。

7

三、实践感悟

“年轮是树木撰写的生态日记”范一卓在总结会上感慨。穿越南北两区10个专类园、3000余种活植物构成的生态长廊,史庆秋惊叹于松柏园的凛然风骨,胡雪纯沉醉于蔷薇园的绚烂生机。这堂行走的自然课让团队彻悟:草木荣枯关乎城市命脉,守护70万份标本馆珍藏的不仅是植物基因,更是文明延续的火种。

通过实证调研与志愿服务,成员们将数据凝练,在科学科普中播撒绿色火种。钟环环在日志中写道:“当我们俯身倾听草木私语,便听见了未来的回响。”

结语

暮色浸染标本馆琉璃窗时,宋国涛与组员们携满囊收获踏上归程。这场盛夏的绿色修行,让年轻的心灵深植敬畏:参天珙桐诉说着生命韧性,守护者的汗珠折射出永恒微光。林草学子将以此次实践为起点,把论文写在青山碧水间——以专业之犁耕耘生态沃土,用青春之光点亮绿色未来,为人与自然共生的壮美画卷,添一笔属于2025代的翠色注脚。