牡丹燕菜:洛阳水席的传奇开篇

洛阳三绝之水席:千年汤韵里的市井风华

总 编:杨 刚 伟!

在洛阳这座承载着十三朝古都记忆的城市里,流传着“三绝”的说法——国色天香的牡丹、鬼斧神工的龙门石窟,以及那席穿越千年烟火的水席。若说牡丹是春天的信使,石窟是历史的丰碑,那水席便是流淌在洛阳人血脉里的生活诗篇。它以汤为魂、以水为脉,在碗碟交错间演绎着古都的饮食哲学,在师徒传承中延续着市井的温暖记忆。

一、水席溯源:地理与历史的双重馈赠

洛阳水席的诞生,从来都与这片土地的肌理息息相关。这座被邙山、嵩山、熊耳山环抱的盆地城市,自古便有着“四面环山,八关都邑”的地理格局。干燥少雨的气候让当地人对“水”有着天然的渴望,而有限的水果产出更让汤羹成为膳食中不可或缺的部分。在没有现代保鲜技术的古代,将食材融入汤中既能延长保存时间,又能通过汤汁的滋润平衡干燥的气候,这种顺应自然的饮食智慧,正是水席最初的源头。

民间关于水席的传说,更是为这道美食蒙上了层层历史的面纱。最为人熟知的便是与武则天相关的典故。盛唐时期,洛阳作为神都,迎来了饮食文化的鼎盛时代。传说武则天称帝后,对洛阳民间的“八大汤”情有独钟,她认为汤品既能滋养身体,又符合“以胖为美”的审美风尚,遂命御厨将这些市井汤品引入宫廷,经过改良升级后形成了一套完整的宴席体系。御厨们在保留汤品精髓的基础上,融入了宫廷菜肴的精致摆盘与礼仪规范,让原本朴素的民间汤羹摇身一变成为宫廷盛宴,这便是水席“官吃”说法的由来。

另一则传说则充满了市井的温情。据说有一年洛阳五谷丰登,百姓为庆祝丰收,将富余的粮食、蔬菜精心制作成“假肉”“假海参”等素斋佳肴,搭配各式汤品宴请邻里。这些以素托荤的创意菜肴,既展现了丰收的喜悦,又暗含了节俭的美德,在你来我往的分享中逐渐形成了流水般上菜的宴席形式。这种源于农耕文明的庆祝方式,让水席从诞生之初就带着浓浓的烟火气与人情味。

而从地理气候角度的解读,更显朴素而深刻。洛阳冬季寒冷,汤品既能暖身驱寒,又能让食材的营养充分释放。当地人发现,将菜肴以汤菜形式呈现,不仅能让每道菜都保持温热口感,还能通过不断更换的汤品激发食欲。这种“每道菜都离不开汤汤水水”的特点,让宴席如流水般连贯,“水席”之名由此而来,既点明了菜品特质,又暗合了行云流水的上菜节奏。

二、水席规制:二十四道菜的饮食密码

在洛阳千鹤大酒店的后厨,年过半旬的杨刚伟师傅正手持长勺,专注地搅动着大锅中翻滚的高汤。作为洛阳水席的非遗传承人,他手中的水席早已超越了简单的宴席范畴,成为一套承载着文化密码的饮食体系。杨师傅常说:“水席的灵魂不在菜多,而在章法” 这章法,便是那传承千年的二十四道菜规制。

水席的二十四道菜有着严谨的结构,如同文章的起承转合,层层递进间展现着饮食的艺术。整套宴席分为前八品、中八件、后八品,对应着 “八冷八热八压轴”的格局,暗合了洛阳作为古都的礼仪规范 —— 前八品为冷菜,又称“下酒菜”,多以凉拌、腌制的素斋为主,如凉拌莲菜、芥末粉皮等,口感清爽开胃,为整场宴席拉开序幕——这些冷菜虽不似热菜那般滚烫,却暗藏巧思,比如“素海参”以山药为原料,经细致雕琢后形似海参,口感脆嫩,既显精致又不失朴实。

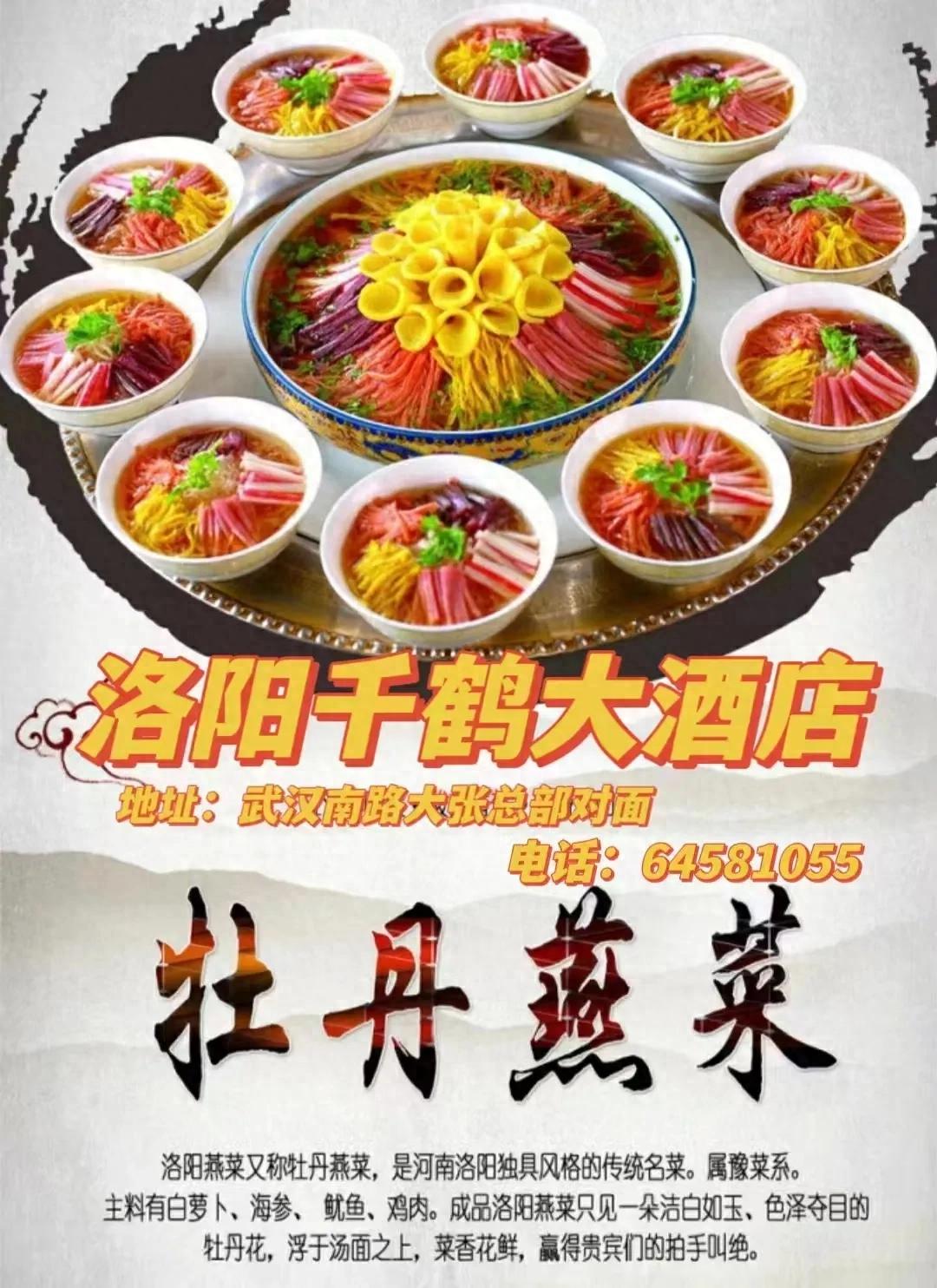

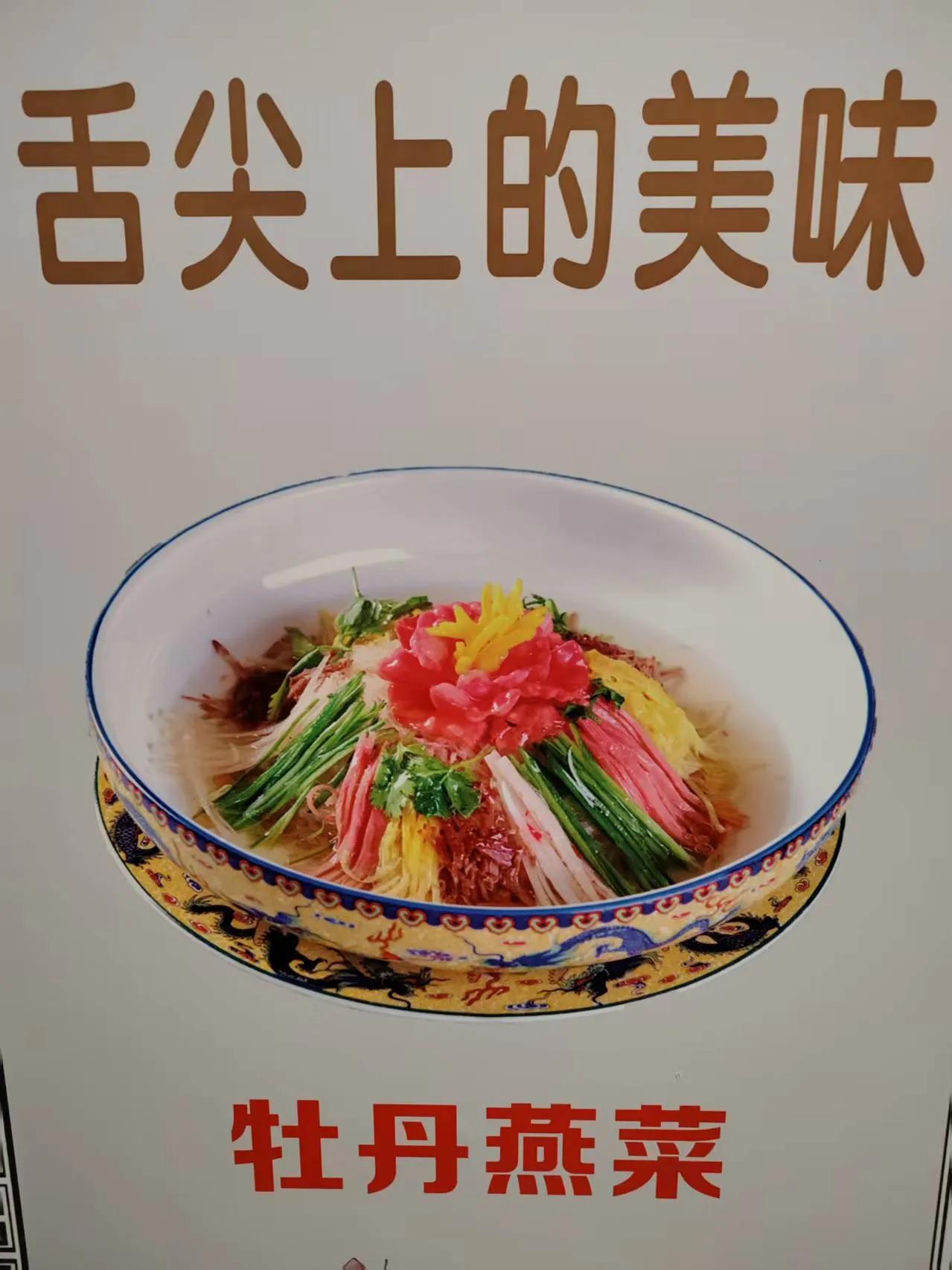

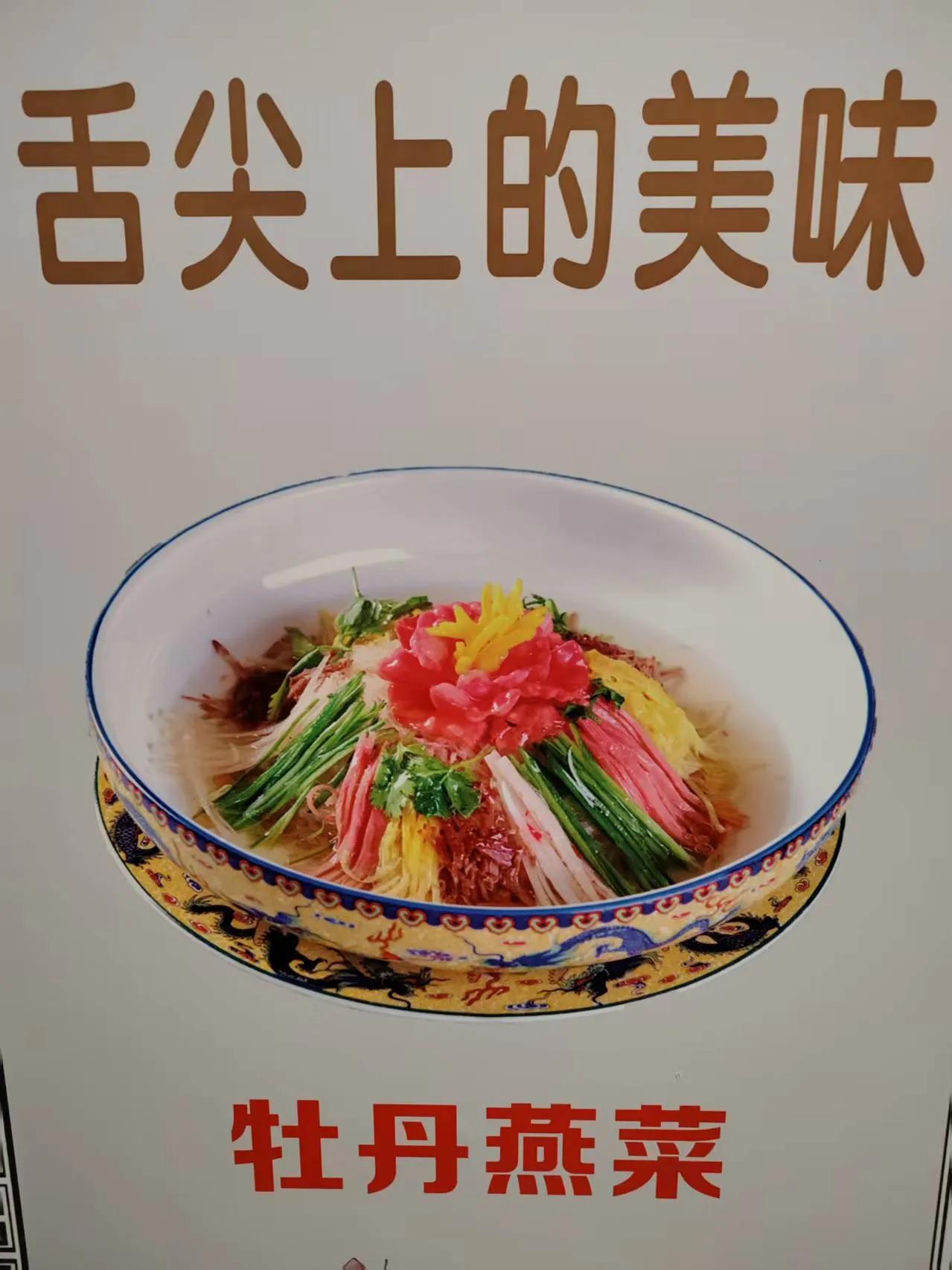

中八件是水席的核心,全为热菜,也是汤品集中呈现的部分。每一道菜都有专属的汤底,或醇厚浓郁,或清鲜爽口。“牡丹燕菜”作为水席的头牌,堪称饮食与文化的完美融合。这道菜以白萝卜为主要原料,经精细切丝后焯水,搭配火腿丝、香菇丝等辅料,浇上精心熬制的鸡汤,最后以蛋黄丝摆成牡丹花瓣形状,既呼应了洛阳牡丹的意象,又展现了“以素托荤”的巧思。杨师傅制作这道菜时,切丝的粗细、焯水的时间、浇汤的温度都有严格把控,“差一分则失其味,偏一秒则失其形”。

后八品则包含了主食与甜点,起到收尾点睛的作用。“蜜汁红薯”用本地红薯经蜂蜜慢炖而成,甜而不腻: “鸡蛋灌饼” 外酥里嫩,搭配酸辣汤食用堪称绝佳组合。值得一提的是,水席的上菜顺序有着严格的讲究:“吃一碗,上一碗,一道道地上,吃一道换一道”,这种流水般的节奏让食客始终保持着对下一道菜的期待,也让宴席始终充满流动的活力。正如杨师傅所说:“水席如水,水无常形却有常味,这常味便是洛阳人对生活的热爱。”

三、匠心传承:从市井灶台到文化符号

在涧西区武汉南路的千鹤大酒店里,杨刚伟师傅的灶台前总是围满了学徒。作为洛阳水席的第三代传承人,他从14岁起便跟着师父学习水席技艺,一守就是四十余年 —— “做水席,先学做人”,这是师父传给杨师傅的第一句话,也是他如今教给徒弟们的第一课。

水席的制作看似简单,实则暗藏乾坤。单是汤底的熬制,就需要花费三天时间:第一天用老鸡、老鸭、排骨焯水去腥:第二天大火煮沸后转小火慢炖,让食材的鲜味充分融入汤中:第三天撇去浮沫,过滤出清澈透亮的高汤。杨师傅说:—— “汤是水席的魂,汤不好,菜再精致也没用。熬汤就像做人,急不得、躁不得,得有耐心、有诚心。”

除了技艺的传承,水席背后的文化故事更是杨师傅着重传授的内容。每道菜的名称、说法都蕴含着洛阳的历史与民俗。“龙门石窟”这道菜以豆腐雕刻成石窟佛像形状,搭配木耳、青菜制成的“山水”,既呼应了洛阳的文化地标,又寄托了“平安顺遂”的美好寓意;“洛鲤伊鲂”则选用洛河鲤鱼与伊河鲂鱼,取“洛水出珍馐”之意,展现了洛阳“河山拱戴,形胜甲于天下”的地理优势。杨师傅在教授徒弟时,不仅要讲清楚每道菜的做法,更要讲明白背后的文化内涵,“知道了来处,才能做好去处”。

随着时代的发展,水席也在悄然发生着变化。为了适应现代人的口味,杨师傅在保留传统精髓的基础上,对部分菜品进行了改良:减少了油脂的用量,增加了蔬菜的比例,推出了 “迷你水席” 套餐,让更多人能体验水席的魅力 —— 但他始终坚守着一个原则: “汤不能变,魂不能丢。无论怎么改,水席的汤韵和人情味不能改”。

如今的洛阳水席,早已超越了一道美食的范畴,成为洛阳文化的重要符号。它不仅出现在寻常百姓的婚宴、寿宴上,更作为“文化使者”登上了国际舞台。2018年,洛阳水席入选“中国菜”河南十大主题名宴,越来越多的游客专程来到洛阳,只为在一碗汤羹中品味古都的味道。

四、汤韵永续:水席里的洛阳精神

在洛阳人的生活里,水席从来都不只是一道宴席那么简单。它是春节团圆时的热闹,是邻里互助后的答谢,是新人成婚时的祝福,是老人祝寿时的温馨。一碗热汤下肚,暖的不仅是胃,更是心;一席水席落幕,散的是宴席,聚的是情谊。

水席的“水”,是流动的智慧。它不固守成规,而是在时代变迁中不断吸收新的元素,却始终保持着内核的稳定;它不追求奢华,而是以朴素的食材创造出丰富的味道,正如洛阳这座城市,历经沧桑却始终充满生机。水席的“席”,是团圆的象征。它将亲朋好友聚在一起,在推杯换盏间传递温情,在菜品更迭中分享喜悦,这正是中国人“民以食为天,食以聚为乐”的生动写照。

当暮色降临,洛阳的街头巷尾飘起汤的香气,千鹤大酒店的厨房里,杨刚伟师傅正将最后一道菜端上桌。食客们围坐在一起,看着一道道汤菜如流水般上桌,听着杨师傅讲述每道菜的故事,笑声与赞叹声交织在热气腾腾的空气中。这一刻,水席不再是冰冷的菜谱,而是鲜活的文化;不再是简单的食物,而是洛阳人生活的缩影。

从地理气候的馈赠到历史传说的滋养,从匠心传承的坚守到文化符号的升华,洛阳水席走过了千年岁月,却依然保持着旺盛的生命力。它用一碗碗汤羹记录着古都的变迁,用一道道菜品诉说着市井的温情。或许正如杨刚伟师傅所说:“水席会老,但汤的温度不会老;城市会变,但人情味不会变。”这便是洛阳水席的魅力,是流淌在汤韵里的千年风华,是刻在味蕾上的古都记忆。

总 编:杨 刚 伟!