实践对话吉林:在绿色转型中倾听生态答案

2025 年 7 月 5 日至7月 7 日,东北师范大学化学学院绿色江城实践团赴吉林省吉林市开展暑期“三下乡”社会实践活动,用脚步丈量 “化工城” 的生态蝶变。三天里,他们与水厂老设备 “对话”,向环保企业问计,听市民谈变化,在湿地找细节,让青春视角与绿色实践碰撞出真实回响。

7月5日,队员们前往吉林省城自来水厂旧址博物馆。这座承载着吉林市水务事业百年记忆的建筑,砖瓦间都沉淀着与水共生的故事。“您看这 1920 年代的铸铁水泵,当时每天只能供几百户用水,现在的超滤膜技术,一张膜就能过滤上万升水。” 吉林省城自来水厂旧址博物馆讲解员指着展柜里的新旧设备,向实践团成员介绍。

在 “水源地变迁” 展区,实景微缩模型前围满了队员。“松花江护岸从裸露到植被覆盖,这不仅是技术升级,更是理念的转变。” 团队成员吕美诺边拍模型边说,“水循环动画里的‘取水 - 净化 - 回归’闭环,让‘保护水源就是保护生命’不再是口号。”

吉林省城自来水厂旧址博物馆“公用栓”设施。吕美诺 供图

当被问及博物馆的 “生态巧思”,讲解员笑着指向地面:“这些地砖都是再生玻璃做的,灯光也用了水流发电模拟装置。工业遗产活起来,才能让更多人看见治水的历史。” 通过实景微缩模型与水循环动画,直观展现了“保护水源就是保护生命”的理念;“节水技术演进”板块加深了成员们对“水资源可持续利用”的理解。

次日上午,实践团队来到吉林市双嘉环保能源利用有限公司。成员们近距离观摩了垃圾焚烧发电的全流程:从垃圾密闭运输、高温焚烧到烟气净化、余热发电,每一个环节都体现着 “变废为宝” 的绿色智慧。“300 吨垃圾能发 12 万度电,够 2000 户用一天。” 双嘉环保能源利用有限公司工程师站在流化床锅炉监控屏前,向队员们展示垃圾变能源的全过程。

透过观察窗,队员们看到密闭卡车将垃圾卸入料仓,经发酵后送入 850℃炉膛。“烟气要过四道关:脱硝、脱酸、除尘、活性炭吸附,排放指标比国标还低。” 工程师指着净化系统流程图说。通过与企业负责人座谈后我们也了解到,当前企业仍面临垃圾分拣纯度不足、焚烧尾气处理成本过高等技术瓶颈。。

工程师向团队介绍流化床工艺。吕美诺 供图

下午,实践团队前往北山公园。为深入了解公众对当地生态环境的认知与满意度,以及对生态文明建设的参与意愿,团队成员邀请市民填写关于吉林市生态文明建设情况的调查问卷;同时,向公众发放了宣传生态文明理念和成果的宣传手册,通过与市民的交流,我们不仅感受到他们感受到环境优化的喜悦,也了解当地生态环境的前世今生。

团队成员向市民宣传环保理念。吕美诺 供图

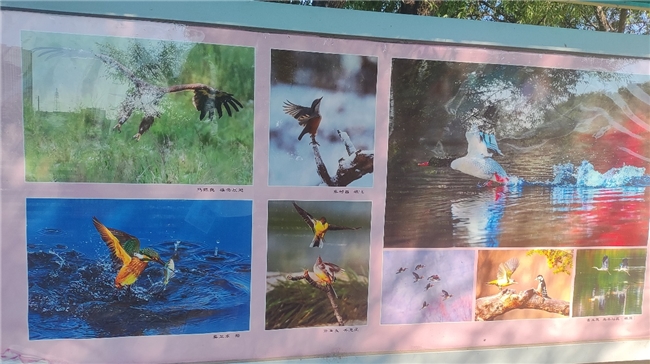

最后,实践团队来到长白岛湿地公园,对湿地生态系统进行了全面调查。他们详细记录了湿地公园的植物分布、动物种类、水质状况、护岸类型、生态修复技术以及管理措施,并对生态科普宣传教育情况进行了深入了解。通过调查调研中,他们也细心发现:个别角落的植被有被踩踏的痕迹,几处科普牌的内容还停留在去年的信息。这些细节,都被认真记入调研笔记,成为思考“如何让湿地更鲜活”的起点。

长白岛湿地公园通过布设展板普及生物多样性知识。吕美诺 供图

三天实践里,队员们的笔记本记满了数据与对话。“绿色转型不是抽象的,它藏在水厂的老设备里,在垃圾焚烧的电流中,在市民的笑容里。” 团队队长在总结时说,“我们不仅是记录者,更要做这些实践的续写者。”我们坚信从“化工城” 向 “生态城”的 蝶变,是生态发展的星星之火,也将为东北生态振兴野火燎原。(邓自玉 陈小瑶)

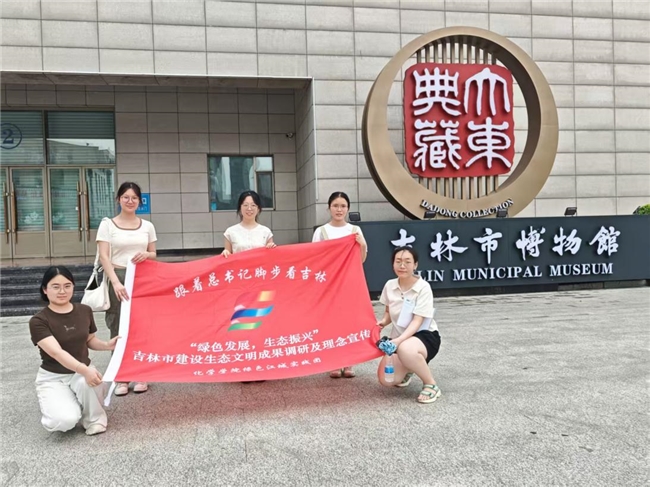

实践团队合影。吕美诺 供图

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。