【大工艺信·文脉赓续】2025年暑期“三下乡”社会实践活动盘点——人文与传播学院云手无界社会实践队

为深入贯彻关于“保护好、传承好、利用好中华优秀传统文化”的重要指示精神,响应“推动中华文明创造性转化、创新性发展”的时代号召,2025年暑期,大连工业大学艺术与信息工程学院“云手无界”中华文化传承团在陈晨老师的指导下,跨越吉辽两省三地,开启非遗研学传承之旅。实践团先后前往吉林省博物院非遗馆、白山市靖宇县农民画研究会、靖宇县非遗剪纸展览馆、靖宇县保安村红色教育展览馆、杨靖宇将军殉国地、长白山东北抗联精神体验基地、辽宁省新华非遗文化中心、沈阳市杨氏太极拳传承基地开展“探寻非遗基因,赓续中华文脉”主题实践活动。通过对靖宇县美术家协会主席马全富老师、杨氏太极拳第六代传承人赵东全老师进行深入访谈,以及412份调查问卷的调研结果分析,探索出了一条创新性、年轻化的非遗传承新路线,以科技创新筑牢文化自信根基,践行新时代青年的历史担当。

图:成果转化——追忆consumer APP

第一站:探源民族瑰宝,启幕非遗画卷

实践团首站踏入吉林省博物院非遗馆,这是一场跨越时空的文化对话,更是一次对中华优秀传统文化深刻内涵的探寻与感悟。在这里,实践团成员们深刻领略到非遗文化的博大精深。满族的剪纸艺术,以其细腻的刀法和寓意深刻的图案,展现了满族人民对生活的热爱和对美好未来的向往;朝鲜族的传统歌舞,欢快的节奏与灵动的舞姿,传递着这个民族积极向上的精神风貌。这些非遗项目,不仅是技艺的传承,更是民族精神的延续。

通过此次参观学习,实践团成员们对非遗文化有了全新的认识。非遗不再仅仅是书本上的概念,而是实实在在、鲜活生动的存在。它融入在百姓的生活点滴里,反映着一方水土的独特风情。成员们纷纷表示,要肩负起传承和弘扬非遗文化的使命,用自己的所学所思,为非遗文化的创新发展贡献青春力量,让这些珍贵的文化遗产在新时代绽放出更加绚烂的光彩。

第二站:红土地淬炼匠心,非遗中的家国情怀

踏上靖宇县的红土地,每一步都似在与历史对话,每一眼都能瞥见精神的传承。这三日的行程,如同一幅徐徐展开的画卷,将红色精神的刚毅与非遗技艺的温润交织在一起,让我们在沉浸式体验中深刻感悟到红色基因与非遗文化互为滋养的深厚底蕴。

首日的杨靖宇将军殉国地之行,为整个行程奠定了沉重而庄严的基调。站在这片浸染着英雄鲜血的土地上,听着讲解员讲述将军在冰天雪地中孤身奋战、弹尽粮绝仍坚守信念的事迹,我们的心灵受到了强烈的震撼。将军 “我们中国人都投降了,还有中国吗?” 的呐喊,穿越时空,在我们耳畔回响,让我们深刻理解了什么是家国情怀,什么是民族气节。这片红土地,不仅是英雄的安息之地,更是红色精神的孕育之所,它淬炼着我们每个人的心灵,让我们对 “初心” 和 “使命” 有了更深刻的认识。

次日,我们走新时代文明实践站,开启了非遗文化的解码之旅。在靖宇县联合社区,县团委的讲解让我们眼前一亮,那些看似普通的剪纸纹样,实则蕴含着丰富的乡土密码。每一张剪纸,都是当地人民生活的缩影,有对丰收的期盼,有对美好生活的向往,更有对英雄故事的传颂。剪纸艺人用灵巧的双手,将红色记忆与乡土风情巧妙融合,让非遗技艺成为了传承红色精神的重要载体。

下午,在靖宇县农民画研究会党支部,县美术家协会主席马全富的讲解更是让我们受益匪浅。马全富老师倾情讲述农民画里流淌的乡愁与坚韧,每一幅农民画都色彩鲜艳、充满生活气息。通过与马主席长达一小时的访谈,我们深入了解了农民画的传承历程,了解到了靖宇农民画具有长白山地域特色和关东文化深邃内涵,题材来源于生活,又高于生活,色彩艳丽且对比强烈,雅俗共赏,具有传统年画浓厚的喜庆气氛,把生产、生活与表达情感紧密地联系在一起,使作品精神再次升华,博得了大众的普遍喜爱。我们明白了非遗不仅仅是技艺的传承,更是情感的寄托,是家国情怀的生动表达。

第三天,在靖宇县保安村党群服务中心的长白山东北抗联精神体验基地保安村红色教育展示馆,我们开启了一场穿越时空的抗联岁月体验。一楼的老店铺场景叙事,大车店、煎饼铺、豆腐坊、杂货铺、理发店、洗澡堂、酒馆等一个个场景,仿佛将我们带回了那个战火纷飞的年代。讲解员的生动讲解,让我们了解到这些普通店铺背后隐藏的抗联故事,感受到了军民一心、共抗外敌的深厚情谊。上到二楼,VR 突围体验更是让我们身临其境。戴上 VR 设备,我们仿佛置身于战火硝烟之中,体验着抗联战士们在枪林弹雨中的英勇突围。这种新型媒体技术,让红色抗联精神变得可感可知,让我们更加深刻地体会到了抗联战士们的艰辛与无畏。

此行靖宇县,让我们清晰地看到了红色精神与非遗技艺之间互为滋养的深刻关联。红色精神为非遗技艺注入了灵魂,让剪纸、农民画等非遗作品有了更深刻的内涵和更强大的生命力;而非遗技艺则为红色精神提供了生动的表达形式,让红色记忆得以在民间代代相传。这也让我们明白传承红色精神、保护非遗文化,需要创新方式方法,让更多人尤其是青年一代能够深入了解、主动传承。

离开靖宇县,我们的心中充满了感动与力量。这片红土地上的红色精神,将永远激励着我们砥砺前行;这里的非遗文化,如同一颗颗璀璨的明珠,闪耀着家国情怀的光芒。我们将带着此行的收获,把红色精神和非遗文化的种子播撒开来,让它们在更多人的心中生根发芽、开花结果。

第三站:非遗之韵润心魂,太极传承续文脉

从英雄之城靖宇县的红色热土来到历史文化名城沈阳,我们的非遗探寻之旅掀开了崭新的篇章。在这座承载着千年文脉与近代记忆的城市里,辽宁省新华非遗文化中心的厚重底蕴与杨氏太极拳传承基地的灵动气韵,让我们深刻感受到非遗文化在当代的蓬勃生命力与传承温度。

首日,辽宁省新华非遗文化中心的参观为我们打开了一扇通往辽宁非遗宝库的大门。讲解员细致入微地为我们介绍了辽宁省的 76 项国家级非遗项目,每一项都如同一颗闪耀的明珠,串联起这片土地的历史脉络与人文精神。从巧夺天工的传统技艺到韵味悠长的民间艺术,从承载着民俗风情的节庆活动到凝聚着智慧结晶的传统医药,这些非遗项目涵盖了生活的方方面面,让我们仿佛穿越时空,触摸到辽宁人民世代相传的生活智慧与文化基因。每一项非遗背后,都有着无数传承人的坚守与付出,他们用时光打磨技艺,用热爱延续文脉,让这些古老的文化在现代社会依然焕发出迷人的光彩。这一刻,我们深刻认识到非遗不仅是历史的见证,更是民族精神的重要载体,是连接过去、现在与未来的文化纽带。

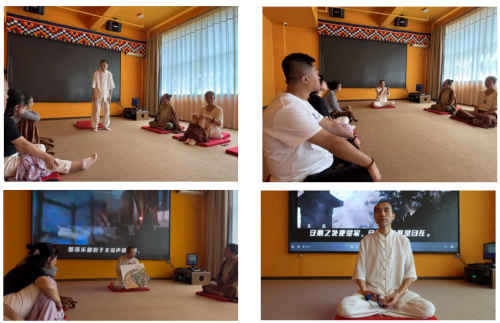

次日,我们怀着期待的心情来到杨氏太极拳第六代传承人赵东全先生的非遗传承基地,开启了一场与太极文化的深度对话。初见赵东全先生,便被他身上沉稳儒雅的气质所吸引。在他的耐心指导下,我们亲身学习了杨氏太极拳的基本招式。看似简单的动作,实则蕴含着深厚的哲理与精妙的发力技巧,每一个转身、每一次推手,都讲究阴阳平衡、刚柔并济。在学习过程中,我们不仅感受到了太极拳的舒缓与灵动,更体会到了其中蕴含的 “以柔克刚”“顺应自然” 的东方智慧。随后与赵东全先生的访谈,更让我们对太极拳的传承与发展有了全面的了解。赵先生讲述了自己与太极拳的结缘历程,以及多年来致力于传承与推广杨氏太极拳的坚守与情怀。他表示,太极拳不仅是一种武术技艺,更是一种修身养性的生活方式,传承太极拳,就是在传承中华民族的文化精神。他的话语朴实而真挚,让我们看到了一位非遗传承人对传统文化的热爱与责任担当。

探寻非遗基因,赓续中华文脉。此次非遗研学传承之旅,不仅让“云手无界”中华文化传承团的成员们在行走中触摸到非遗文化的温度与厚度,更在实践中探索出传统与现代交融的传承路径。从吉林省博物院非遗馆的民族瑰宝初体验,到靖宇县红土地上非遗与红色精神的双向滋养,再到沈阳非遗文化中心的多元呈现与杨氏太极拳的活态传承,每一站都让我们深刻体会到:非遗不是封存于博物馆的静态展品,而是流淌在民族血脉中的文化基因,是赓续中华文脉的精神纽带。

通过与马全富、赵东全两位非遗传承人的深度对话,结合调查问卷的实证分析,团队创新思想“追忆”传承方案,正是将非遗基因与科技手段相结合的生动实践。这不仅为非遗传承注入了年轻化、数字化的新活力,更让我们看到新时代青年在文化传承中的责任与担当。未来,团队将继续以此次研学为起点,带着在红土地与古城中汲取的精神力量,让非遗文化在创新转化中焕发新生,让中华文脉在青春接力中代代相传,以实际行动践行“保护好、传承好、利用好中华优秀传统文化”的时代使命。

陈晨 李函润

供图人:李函润 任梓鸣 齐曼辰 衣佳音 王鸾 何欣诺