南昌大学“傣乡语润”推普团:青年推普实践绘就边疆振兴图景

国家通用语言文字是打通民族交流壁垒、激活发展动能的基础工程。2025年7月25日至31日,南昌大学“傣乡语润”推普团扎根云南西双版纳傣族自治州,将普通话推广融入文化传承现场、乡村振兴一线、民生服务场景,以青年智慧破解“语言关”,让标准语成为串联民族情感、驱动产业升级、守护文化根脉的“金钥匙”。

场景化推普:让语言服务精准嵌入发展肌理

推普不是抽象的口号,而是融入日常的实践。在西双版纳州民族博物馆,红领巾讲解员用带着傣语韵律的普通话讲述傣历奥秘时,推普团成员正拿着宣传扇讲解“平翘舌”发音技巧,“历法的历是舌尖前音,这样说远方游客更能听懂傣家先人的智慧”。文化馆非遗保护中心内,织锦传承人玉喃一边演示丝线穿梭,一边用普通话解释孔雀纹样的寓意:“以前怕说不好,现在能讲清楚,来学织锦的年轻人多了三成。”

村寨里的变化更具烟火气。曼远村的电商直播间里,傣族青年用流利普通话直播卖红糖,身后的订单屏幕不断跳动;村头小卖部店主翻着推普团送的推普宣传册,笑着说:“这个糯米甜而不腻,这么一说,省外游客的购买欲望高了。”而在野象谷,工作人员通过“国家智慧教育平台”课程纠正了“森林”与“丝巾”的发音后,向游客介绍象群习性时,回应声明显多了:“游客听懂了,才会更关心大象的家。”从文化场馆到田间地头,推普团让语言服务跟着需求走,让普通话真正成为发展的实用工具。同期,南昌大学“西双版纳生物多样性”调研队探访傣药智慧、守护野象家园,与推普团共同构成青年服务边疆的生动图景。

双向赋能:让语言成为文化与发展的共生纽带

推普不是消解方言,而是为文化传承与交流搭建双行道。景洪市新时代文明实践中心的红色诵读活动上,赣滇青年先齐诵《八一起义宣言》,再听西双版纳代表用傣语复诵《民族团结誓词碑文》两种语言的转换,让革命精神与民族情谊在共鸣中升华。“既守住了傣语的根,又借普通话让更多人知道我们的故事。”当地青年玉罕这样感慨。

这种“共生”在非遗传承中尤为鲜明。曼远村的织锦坊里,傣族奶奶用傣语向孙女传授“稻田纹”的织法,助手则用普通话同步翻译给参观的学生:“老手艺要活下来,得让年轻人听得懂、愿意学,普通话就是这个转换器。”傣族园的傣医诊室里,老傣医用傣语记录草药配方,年轻学徒用普通话整理成电子版,既保留了传统医药的“密码”,又为其对接现代研究打开了窗口。语言的双向赋能,让民族文化在守正创新中焕发新生。

青春担当:让实践足迹印刻在边疆振兴路上

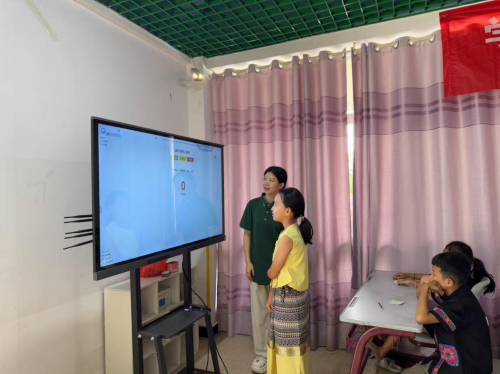

青年的身影,是推普实践中最动人的风景。勐罕镇儿童活动中心,队员们用动物盲盒、绕口令让傣族孩子们从“不敢说”到“抢着说”,9岁的小朋友在最佳语言小使者颁奖时,用普通话大声说:“我要把傣乡的故事讲给全国小朋友听。”

这些实践背后,是青年对“语言赋能”的深刻理解。队员刘桂花在实践日记中写道:“曼远村村长说‘普通话让村寨的门开得更大’,这让我明白,推普不是简单教发音,而是帮老乡们打开走向更广阔世界的门。”从发放500余份宣传扇到回收改进建议,从指导1名文旅工作者纠音到带动一群孩子爱上表达,青年学子用脚步丈量边疆大地,用行动诠释“把论文写在祖国大地上”的深意。

七天的傣乡之行短暂却厚重,南昌大学 “傣乡语润” 推普团的青春足迹,早已化作边疆大地上跳动的语言脉搏。从博物馆里的发音纠正到直播间里的流利推介,从儿童口中的稚嫩表达到老匠人的自信讲述,普通话如一条隐形的纽带,将傣乡的文化之美、发展之盼与更广阔的世界紧紧相连。

供稿:刘桂花

拍摄:段慧芸 虞洲俊 殷宇鑫 朱朝龙