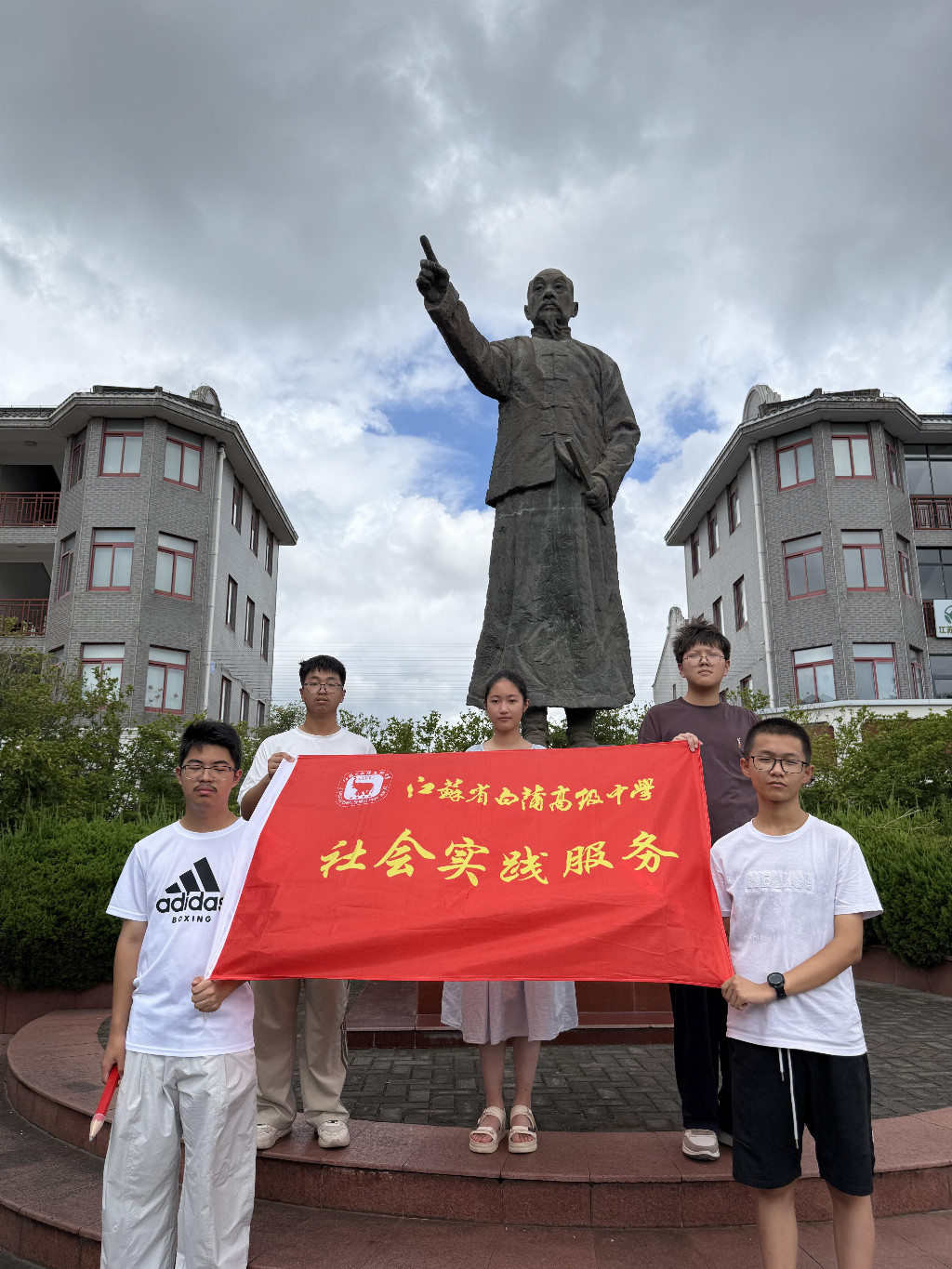

探寻张謇足迹,学习爱国精神——【白蒲高中】社会实践活动

在2025年7月26日,怀着对清朝最后一位状元张謇先生的敬仰,由蒲中2025级高一(21)班潘峻熙、汤旭,高一(22)班殷天瑞、吴甜甜、王钰涵 五位同学组建的暑期社会实践小分队,走进了【张謇纪念馆】,开启了一场意义非凡的社会实践!深入了解张謇先生生平的伟大事迹、教育兴国的伟大精神、弘扬爱国主义情怀。

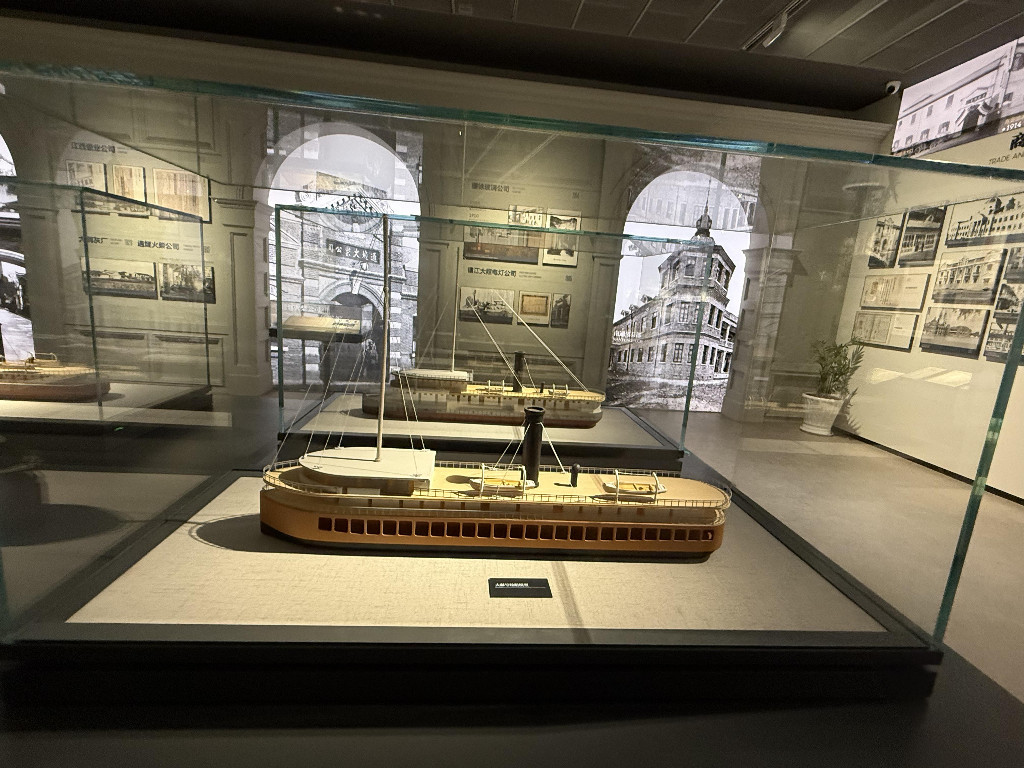

在讲解员的带领下,我们走进了馆内,展厅内陈列着大量珍贵的文物、图片和资料。它们如同历史的纽带,将现代的我们与张先生的时代紧密相连,通过讲解员的仔细讲解,我们了解到张謇先生在1894年高中状元后,果断辞官回乡,放弃仕途,投身实业,在没有半点官职的情况下,却兴办了40家企业,如:纱厂、船厂、电厂、银行、垦牧公司等等..而且张謇先生也是一位非常重视教育的教育家,不仅建立了第一所女子师范学校,也是很多高校的创办者(之一)如:复旦大学、南京大学、北京大学、东南大学、同济大学等,张謇先生的新城建设,如公园、博物馆、体育馆、图书馆、剧院,还用心民生,兴建贫民工厂给失足女性、流民庇护,张謇先生波澜的一生在我们眼前徐徐展开。

馆内陈列

此次张謇纪念馆社会实践活动,是一次文化寻根之旅,更是一场心灵的洗礼。张謇先生的精神如同一座灯塔,照亮了我们前行的道路。作为新时代的青年,我们将铭记张謇先生的教诲,传承和发扬他的精神,以实际行动为实现中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。

实践中感想

高一(21)汤旭

看完张謇的生平经历,我内心久久不能平静,他身上闪耀着的精神如明灯,照亮了学习之路。在学习中,我们应以天下为己任,竖立远大目标理想,为实现中华民族的伟大复兴贡献出自己的一份力量。就像张謇放弃仕途,用行动诠释“实业救国”的理想。我们还应具有创新精神,在解题时积极探索新的解法,对事情抱有自己不同的看法。遇到问题及时请教老师,就像他打破传统,引进新技术新思想。其次,我们还得知行合一,学习应该要注重实践运用,要积极地将书本中的知识,转化为实际生活中的点点滴滴。就正如他不仅创办企业,还建立学校,图书馆,将知识转化为实际成果。张謇虽未彻底改变近代中国命运,但其精神遗产仍为新时代提供跨时空的智慧:在全球化竞争中,唯有将爱国情怀、创新勇气与实干精神融为一体方能书写民族复兴的新篇章。

高一(21)潘峻熙

在参观张謇纪念馆后,我深受触动,也从张謇精神中学到了诸多宝贵的东西。

想起他中状元那年写下的诗:“即此粗完一生事,敢言才业胜前贤。”原来他早已明白,状元的头衔只是起点,真正的功业,是在国家困顿时,用双手把“救国”二字织进布匹、写进课本的担当。这份“功成再启程”的格局,或许比状元及第更值得被记住。

这让我忽然意识到,我们总在追逐“终点”——比如解开一道难题后的轻松,完成一次考试后的喘息,却常常忘了“终点”本可以是新的起点。就像张謇中了状元,本可以把这当作人生的句号,却偏要画成逗号,在空白处续写更壮阔的篇章。

生活里哪有那么多“一劳永逸”?就像农民收获了粮食,还要想着明年的耕种;工匠做好了器物,还要琢磨如何改进工艺。我们解开一道物理题,不妨再想想有没有更简洁的解法;背熟一篇古文,不妨再琢磨文字背后的心境——这种“不满足于既得”的劲儿,正是“功成再启程”的底色。

作为高中生,即便身处校园,也应以国家发展为己任,努力学习知识,为日后能助力国家建设积攒力量。我定会将张謇精神融入到日常学习生活中,以梦为马,不负韶华,努力成长为对国家、对社会有用之人。

高一(22)吴甜甜

参观张謇故居,如同翻开一部厚重的历史书,每一砖一瓦都沉淀着先贤的智慧与担当。青砖灰瓦间,我仿佛看到这位近代实业家、教育家在家乡南通点燃工业与教育的星火。他弃官经商,却心系苍生,创办大生纱厂振兴民族经济,又倾资兴学,让知识的光辉照亮乡野。

漫步展厅,那些泛黄的信札与旧式账本,诉说着张謇 “实业救国”的赤忱。他深知 “父教育、母实业”之道,将个人命运与国家崛起紧紧相连。故居后院的古井与老树,默默见证了他半生的奔波劳碌,也让我懂得:真正的大家不仅在于成就,更在于将理想化作滋养大地的甘霖。离去时回望飞檐翘角,张謇的精神如檐下铜铃,在时代风雨中叮咚作响,提醒我们:家国情怀,永远是点燃奋斗的永恒灯火。

高一(22)王钰涵

张謇,作为大清第一实业家,手上也是有着23个中国第一。42岁的状元,一生科举坎坷,只是因父亲的心愿备考。他的朋友圈很广,有着众多名人好友,但也有着袁世凯这样的窃国大盗。42岁作为状元的他,理所应当的当上了士大夫,当他认为有能力拯救国家时,却在这满目疮痍之前停下了,这硕大的国家究竟应该从何下手?他日夜难眠冥思苦想,直到实业救国四个字出现在脑海。从那天起,他便走上了这一道救国之路。第一个大生纱厂,第一个博物苑,第一个特殊学校,第一个女子学校,一栋栋建筑拔地而起。在民国那个年代,这俨然成了黑暗中的唯一曙光。可就是这样一身救国的他,在1926年8月4日,与世长辞,用尽一生却未能看见他想看到的模样。但那一代人没有完成的愿望将由下一代人实现,如今的中国早已达到了张謇的愿景,而我们这一代人也将努力继续推动时代向前。

高一(22)殷天瑞

在张謇故里:一个实业家的幽灵

在张謇故里的青砖黛瓦间,我触摸到了一个实业家最纯粹的执念。这个将"实业救国"刻进骨血的晚清状元,在通州的每寸土地上都留下了他近乎偏执的创业印记。大生纱厂的旧机器虽已沉默,却仍能听见百年前纺织女工的脚步声与蒸汽机的轰鸣交响。更令人震撼的是,他创办的三百多所学校如星火燎原,让教育的光芒刺破了封建蒙昧的雾霭。在濠南别业的书房里,那些泛黄的账本与诗稿并置,揭示了一个矛盾而统一的灵魂——既精于锱铢必较的商道,又怀揣着兼济天下的士人情怀。当夕阳为张謇雕像镀上金边时,我忽然惊觉:这个城市至今仍在享用他留下的教育、水利、市政遗产,而当代企业家们的精神海拔,却再难企及这位"状元商人"的脚踝。

最后我们在回顾张謇先生一生的视频里结束了今天的实践活动!