解码脱贫攻坚密码,感悟乡村振兴力量 ——华中农业大学工学院赴宁德社会实践团暑期社会实践纪实

2025年是“十四五”规划收官之年,也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期的最后一年,为深入学习贯彻“三农”政策,实地体悟乡村振兴战略实施成果,7月13日至16日,华中农业大学工学院赴宁德实践团开展主题实践活动。实践团师生聚焦乡村建设与经济发展主线,先后走访福鼎市赤溪村、下岐村,寿宁县下党村,福鼎市磻溪镇茶业基地及福安市湾坞镇青拓集团,通过与村委座谈、与村民交流、实地考察产业项目等方式,系统探寻脱贫攻坚的“宁德经验”,深刻感悟乡村振兴的实践路径,进一步增强对精准脱贫政策的理解与认同。

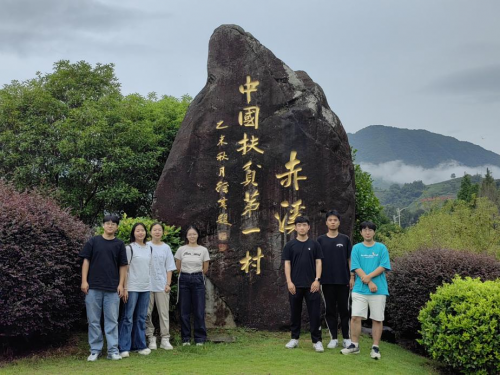

赤溪村:从“贫困样本”到“脱贫典范”的蝶变

实践团走进有“中国扶贫第一村”之称的福鼎市赤溪村,在走访调研乡村振兴的“蝶变”美景中学习脱贫致富的宝贵经验。中国扶贫赤溪展示馆内,泛黄的老照片记录着上世纪80年代的低矮破旧土坯房、蜿蜒泥泞的乡村土路,村民“面朝黄土背朝天”却难求温饱;而展馆外,整洁的柏油路贯穿全村,白墙黛瓦的民居错落有致,文化广场上村民谈笑风生。在这新旧景象的强烈中,直观展现了脱贫攻坚的丰硕成果。

实践团参观赤溪村(实践团供图)

“过去靠山愁吃山,现在靠山能致富。”当地茶商的交流中的一句话成为赤溪村发展的生动注脚。团队成员围坐品茗,听茶商讲述白茶产业的崛起之路——依托得天独厚的生态资源,村民们将昔日的荒山变成茶园,发挥“中国扶贫第一村”和福鼎白茶品牌效应,逐步形成茶业、旅游、文化相融合的产业定位,“靠山吃山”的传统智慧在新时代焕发新生。

实践团与赤溪村茶商交谈(实践团供图)

下岐村:“连家船民”的上岸记

告别赤溪村,实践团来到福鼎市下岐村,了解闽东渔村摆脱贫困、成功“上岸”的脱贫故事。在渔民客厅的“连家船”旁,村党支部书记陈凌向团队成员讲述了“连家船民”的变迁史:曾经,他们世代以船为家,在闽东沿海漂泊,“上无片瓦,下无寸土”是生活的真实写照。

“2013年,政府帮我们建了新房,终于在陆地上扎下了根。”看着窗外整齐的居民楼,讲解人员眼中满是感慨。通过与村党支部书记陈凌的座谈,团队成员了解到,下岐村不仅解决了船民的住房问题,更通过完善水、电、路等基础设施,引进水产品加工企业,让上岸的渔民实现“家门口就业”。

实践团参观渔民客厅(实践团供图)

阳光下,鱼排养殖基地里连片的渔排如同水上田园,渔民们正忙着投喂、分拣不同鱼类。“现在养鱼有技术指导,销路也不愁,收入比以前在船上翻了好几倍。”渔民的话语中透着满足。实践团成员金陈局感慨道:“产业兴旺才能进一步巩固脱贫成果。从海上漂泊到陆地扎根,从‘单一捕捞’到‘生态养殖+加工销售’,渔业已成为下岐村乡村振兴的蓝色引擎。”

实践团参观宁海村鱼排养殖基地(实践团供图)

磻溪镇:一片叶子富了一方百姓

福鼎白茶是闽东特色产业的代表。在磻溪镇茶业基地,茶商向实践团详细介绍了白茶的历史渊源:“早在明清时期,福鼎白茶就通过海上丝绸之路远销海外,如今更是国家地理标志产品。”

沿着蜿蜒的山路,团队成员登上茶山,实地察看茶树生长环境。“我们这里海拔高、云雾多,土壤富含矿物质,才能种出优质白茶。”茶农的讲解让大家对“好山好水出好茶”有了更直观的认识。从鲜叶采摘的“一芽一叶”标准,到自然萎凋的精准控温,再到干燥成型的火候把握,团队成员在制茶工坊动手体验白茶“不炒不揉”的独特工艺,感受着工序中凝聚的匠心。

“全镇有上百家茶企,带动了5000多人就业,其中不少是返乡创业的年轻人。”茶商的介绍让团队成员明白,小小的白茶不仅承载着地方文化,更成为带动乡村经济、促进共同富裕的“致富叶”。

实践团参观磻溪镇茶业基地(实践团供图)

下党村:“弱鸟先飞”精神照亮脱贫路

“以前我们下党乡,是‘五无乡镇’——无公路、无自来水、无电灯照明、无财政收入、无像样校舍。”在寿宁县下党村“难忘下党”主题馆,工作人员的介绍让实践团成员深感震撼。馆内陈列的煤油灯、旧农具、泛黄文件,无声诉说着这个偏远山村曾经的贫瘠。

实践团参观“难忘下党”主题馆(实践团供图)

“现在不一样了,路通了,电通了,我们还发展了红茶产业。”下党村妇女主任以亲身经历讲述变迁,“以前待在家里就必须要上山去采茶,现在村里发展红茶产业,我不仅学会了茶艺,还在家门口找到了工作,日子越过越有奔头。”她的话生动诠释了“弱鸟先飞、滴水穿石”的闽东精神。团队成员深刻体会到,脱贫攻坚不仅改变了村庄的面貌,更重塑了村民的精神面貌。

实践团与下党村妇女主任交谈(实践团供图)

青拓集团:企业引擎驱动乡村振兴

乡村振兴离不开产业支撑,而龙头企业的带动作用至关重要。聚焦于企业如何反哺乡村发展,实践团来到福安市湾坞镇青拓集团开展调研。

“我们自主研发的‘RKEF+AOD’双联法冶炼工艺,让不锈钢生产效率提升30%,成本降低15%。集团生产的0.015毫米超薄手撕钢、直径1毫米环保型笔尖钢等“高精尖特”产品,广泛应用于航空航天、医疗器械等领域。”

“集团员工约有2万人,其中周边村民占了较大比例,我们还建了员工宿舍,配套医院、篮球馆、图书馆等设施。”讲解员的介绍让团队成员认识到,企业与乡村的良性互动,是乡村振兴中“以工促农、以城带乡”的生动实践。

实践团参观青拓集团(实践团供图)

在四天的实践调研中,团队成员的足迹遍布闽东的山村、渔港、茶园和企业。从赤溪村的“扶贫样本”到下党村的“精神标杆”,从白茶产业的“绿色崛起”到青拓集团的“工业反哺”,团队成员深刻感受到乡村振兴不是抽象概念,而是由一个个具体的政策、一项项实在的产业、一个个奋斗的故事共同编织的生动图景。

“这次实践让我们真正理解了乡村振兴新的内涵,也看到了‘三农’政策如何落地生根、开花结果。”团队负责人张明博表示,作为农林高校学子,将把此次实践的所见所闻所感转化为学习动力,未来用专业知识服务乡村振兴,为农业强、农村美、农民富贡献青春力量。

文字 | 华中农业大学工学院 “赴宁弘德” 实践团队 郑蜜 薄程远 陈凯锋 朱永祺 金陈局

图片 | 华中农业大学工学院 “赴宁弘德” 实践团队 金奕汝 杨宏磊 张明博