四川农业大学动物医学院研究生团队开展“科技下乡”实践活动,聚焦水产养殖,助力乡村振兴

水产养殖是推动农村现代化发展的重要产业,在乡村振兴战略中发挥着关键作用。作为淡水鱼养殖大省,四川近年来养殖规模持续扩大。然而,7月以来持续高温天气对水体环境和鱼类健康造成较大影响,导致病害风险显著上升。为切实解决养殖户面临的实际问题,四川农业大学动物医学院鱼病研究中心研究生团队于7月8日至21日赴四川省成都市、内江市、雅安市、西昌市等地开展"科技下乡"暑期社会实践。团队充分发挥专业优势,通过水质检测、病原分析、技术指导等方式,为当地养殖业提供精准科技服务,助力产业提质增效,以实际行动服务“三农”,赋能乡村振兴。

改善水体生态——开展养殖环境水质监测

俗话说“养鱼先养水”,良好的水体环境与水质维护是水产养殖的重中之重。实践过程中,团队成员们前往四川地区养殖场实地考察水质与饲养环境,运用多种方式让水‘活’起来。针对室外大塘养殖水体,成员们利用专业设备对塘内氨氮、亚硝酸盐、溶解氧等理化指标进行了测定和记录,对于指标异常、不适宜鱼体生长的水体,团队还会及时给出清塘改底、调水换水建议。在室内养殖水体中,团队成员们采取了“多时点”“常态化”监测方法,对养殖鲟鱼、白乌鳢等鱼体和其水质状况进行滚动式观察,以便及时发现水质异常,从而开展换水和消毒工作。水质监测工作虽显繁琐,但团队成员们仍然认真实践,坚持完成日常数据记录与换水任务,为水产养殖把好第一道关口。

图为团队成员在内江市东兴区养殖基地内实地监测白乌鳢水体情况 周柯宇 供图

精准检测病原——助力水产病害一线防控

在水产养殖中,疾病的发生发展直接影响鱼体健康与生产经济效益。及时且正确地诊断疾病,有利于帮助养殖户减少损失、对症下药。经过14天的社会实践,团队成员们深入一线,主动当好动物医生,为鱼类疾病“精准把脉”。团队成员们采用病理剖检、细菌划线分离、病毒留样等系列方式,运用PCR、凝胶电泳、测序比对等分子生物学手段,对各地区患病鱼体进行病原的分离及鉴定。实践过程中,团队分离到包含鲟鱼海豚链球菌、白乌鳢舒伯特气单胞菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌在内的细菌性病原17例,检测成功率达100%,并在第一时间将疾病信息与防控方案告知对应养殖户,真正做到实践有成效,结果有反馈。利用自身专业特长,为水产病害防控添砖加瓦。

图为团队成员对患病白乌鳢进行组织和血液取样 周柯宇 供图

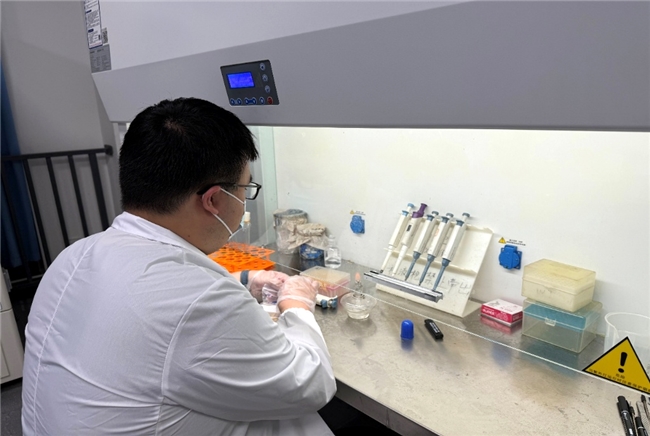

图为团队成员对分离病原进行细菌学检测 周柯宇 供图

开出健康处方——科学定制有效用药方案

药物治疗是防控水产养殖疾病的主要方法。合理用药可提高养殖效益,但过度或不当使用可能导致药物残留及病原体耐药性增强。实践过程中,团队成员们联合专家团队、科研机构与大型企业,对各实践地点的饲料及用药情况进行走访调查,实地判断养殖户用药是否符合标准,并开展专题座谈会讨论四川地区水产养殖用药的整体趋势和优化方案。同时,团队成员们还充分发挥基础兽医的专业优势,通过实验技术进行抗菌药物的筛选,着重研究部分中药单体对日常生产中常发细菌的抗菌作用与机制,积极响应国家“减抗替抗”的号召,使水产养殖生产上的用药更具科学性、合理性。

图为团队成员在西昌市对饲料投喂及用药情况进行调研 周柯宇 供图

本次“科技下乡”实践活动,实践团队积极贯彻党的二十大精神,聚焦农业农村现代化发展,紧密结合水产养殖实际需求,为养殖户提供切实有效的技术支持。“在实地走访中,团队成员们切实地帮助养殖户减少经济损失,建立科学防控意识,自身也在生产一线学到了许多知识。这说明科技助农是一场理论与实践的双向奔赴,农业科技推广必须立足生产,将实验室成果转化为农户听得懂、用得上的实用技术。”团队队长周柯宇如实感悟到。此次活动不仅提升了团队研究生们的实践能力,更将先进技术和科学理念带到基层,助力水产养殖业绿色发展,为乡村全面振兴注入新动能,彰显了科技兴农、人才强农的深远意义。(周柯宇)

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。