拾光智能导盲眼镜:用科技为视障群体点亮前行之路

据世界卫生组织数据,全球超2.1亿人受视力障碍影响,其中3600万人为严重视力残疾。在我国,视力残疾人口约1700万,失明人口超500万,而导盲犬普及率仅0.001%,盲道占用率达100%,视障群体的出行困境亟待解决。在此背景下,由项目负责人马源协同团队研发的拾光智能导盲眼镜,凝聚了团队协作的智慧与力量,为破解这一社会难题提供了创新性方案。

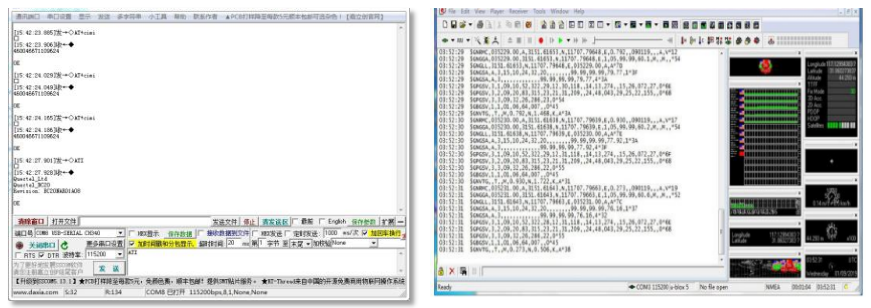

作为项目负责人,马源始终以“团队协同”为核心,推动研发团队形成高效协作的攻坚体系。在技术架构搭建阶段,他组织硬件组、算法组、软件组开展跨领域协作:硬件组聚焦低功耗设计,对比12种主控芯片性能后选定K210系统级芯片,经电路优化将总功耗控制在1.825W;算法组专攻环境识别,收集10万+张复杂路况图像进行模型训练,通过团队轮值测试迭代,将障碍物识别准确率从78%提升至98.7%,可精准识别20余种常见物体;软件组深耕人机交互,结合30余次视障用户访谈结果,设计出“视觉-语音-定位”三位一体逻辑,确保语音播报简洁清晰。马源则全程统筹进度,组织每日跨组沟通会,及时协调解决硬件与算法适配、软件与定位模块兼容等跨领域问题,推动各环节高效衔接。

在产品迭代过程中,团队构建了“测试-反馈-优化”的闭环机制。马源带领成员兵分多路,深入12个城市的盲校、残联开展实地测试:技术骨干负责记录设备运行数据,市场专员专注收集用户体验反馈,共整理出87条改进建议。针对“语音播报频率过高”的问题,算法组与软件组联合调试,优化信息筛选逻辑;围绕“佩戴舒适度不足”的反馈,硬件组连夜调整镜框弧度设计。通过团队联动,产品适配率提升至95%以上,在兰州、西安等6个试点城市的首批500台设备用户满意度达92%。

拾光智能导盲眼镜的核心优势源于团队的系统化创新:无畸变摄像头实时捕捉路面信息,经优化后的PP-YOLOv2算法快速识别障碍物,TOF激光测距模块精准测算距离,语音模块同步播报“前方2米有栏杆,建议左转”等指引;NB-IoT双模定位模块将位置信息上传云端,家属端APP可实时查看轨迹,遇突发状况自动预警。这一全链条解决方案,是硬件组的功耗控制、算法组的识别精度、软件组的交互设计等多环节协同的成果。

从市场前景看,我国盲人智能助视器行业预计2025年市场规模将接近80亿元。拾光智能导盲眼镜凭借团队严控成本,将制造成本控制在899元,售价1000元,远低于同类进口产品,性价比优势显著。目前团队已制定规模化生产计划,预计年产量提升至4000台,年产值可达400万元。

政策层面,《促进残疾人就业三年行动方案(2022—2024年)》为项目提供了有力支撑。马源带领团队申报“残疾人辅助器具创新项目”,推动产品纳入地方政府采购目录,团队成员分头对接各地残联,加速公益推广落地。

社会价值方面,该产品将助力改善视障群体生活质量。数据显示,我国34.7%的视障者因出行困难长期居家,10.8%因缺乏辅助工具难以就业。拾光智能导盲眼镜的普及,预计可使适龄视障者就业率提升20%以上,同时带动传感器、人工智能等相关产业发展,形成“科技助残—产业升级—社会包容”的良性循环。

展望未来,团队计划新增手势识别、多语言支持等功能,探索“以旧换新”“租赁服务”模式。正如团队秉持的理念:“用协作打破障碍,让科技传递光明”,拾光智能导盲眼镜正以集体智慧为笔,为视障群体描绘更广阔的生活图景,推动社会向更包容、更温暖的方向前行。