《笔绘春秋》—— 艺术生涯中的坚守与跨界 | 对话陆志德 2025

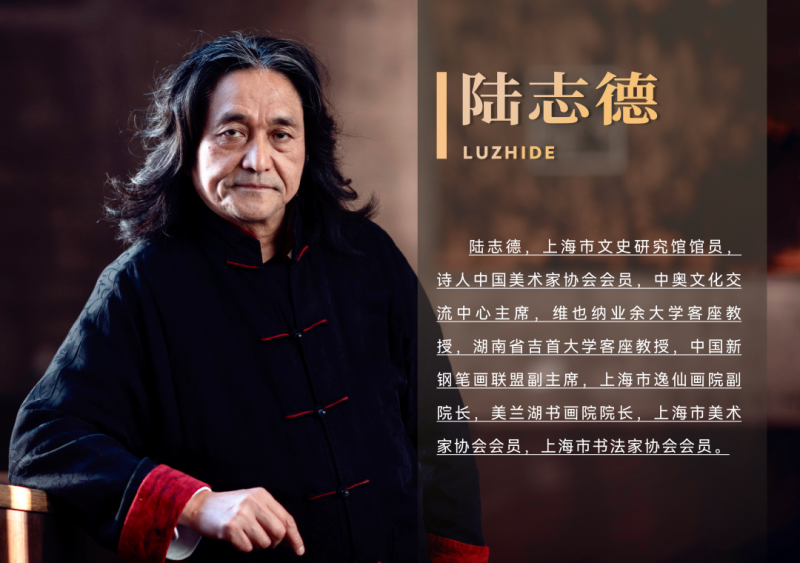

陆志德,上海市文史研究馆馆员,诗人中国美术家协会会员,中奥文化交流中心主席,维也纳业余大学客座教授,湖南省吉首大学客座教授,中国新钢笔画联盟副主席,上海市逸仙画院副院长,美兰湖书画院院长,上海市美术家协会会员,上海市书法家协会会员,曾参加威尼斯双年展,举办“跨世界上海*画展,“上海摩登旗袍展”全球巡展,“犹太难民与上海”,“地球出了问题了吗”环保欧洲巡展,在世界各地举办20余场个人画展,作品三次入选全国美展获优秀奖,香港回归书画展金奖、日本现代水墨展金奖,其中《上海世博长卷》在世博会联合国展出后,被申道集团地铁永久展出,作品被博物馆、美术馆、画廊,艺术团体和个人收藏,创作了《浦江情歌》歌曲并获第38届上海之春国际音乐节原创歌由金曲奖,被誉兴参加中华人民共和国成立67周年国庆招待会,夜登天安门城楼,被奥地利、德国国家电视台、中央电视台CCTV、上海东方电视台、上海电视台人物专访。作品多次在解放日报,文汇报,新民晚报,中国艺术报等发表。现代诗歌多次发表在稻田文学,报刊,被评为联合国 NGO 太平洋地区发展与教育组织环保大使,学术著作出版有《跨世纪上海画集》《犹太难民与上海》《陆志德现代艺术》《上海滩摩登》《自然·时空·和谐画集》《浴血罗店画集》《陆志德荷绘作品集》《陆志德花卉作品集》《爱与希望画集》《地球出了问题吗画集》等十几部。

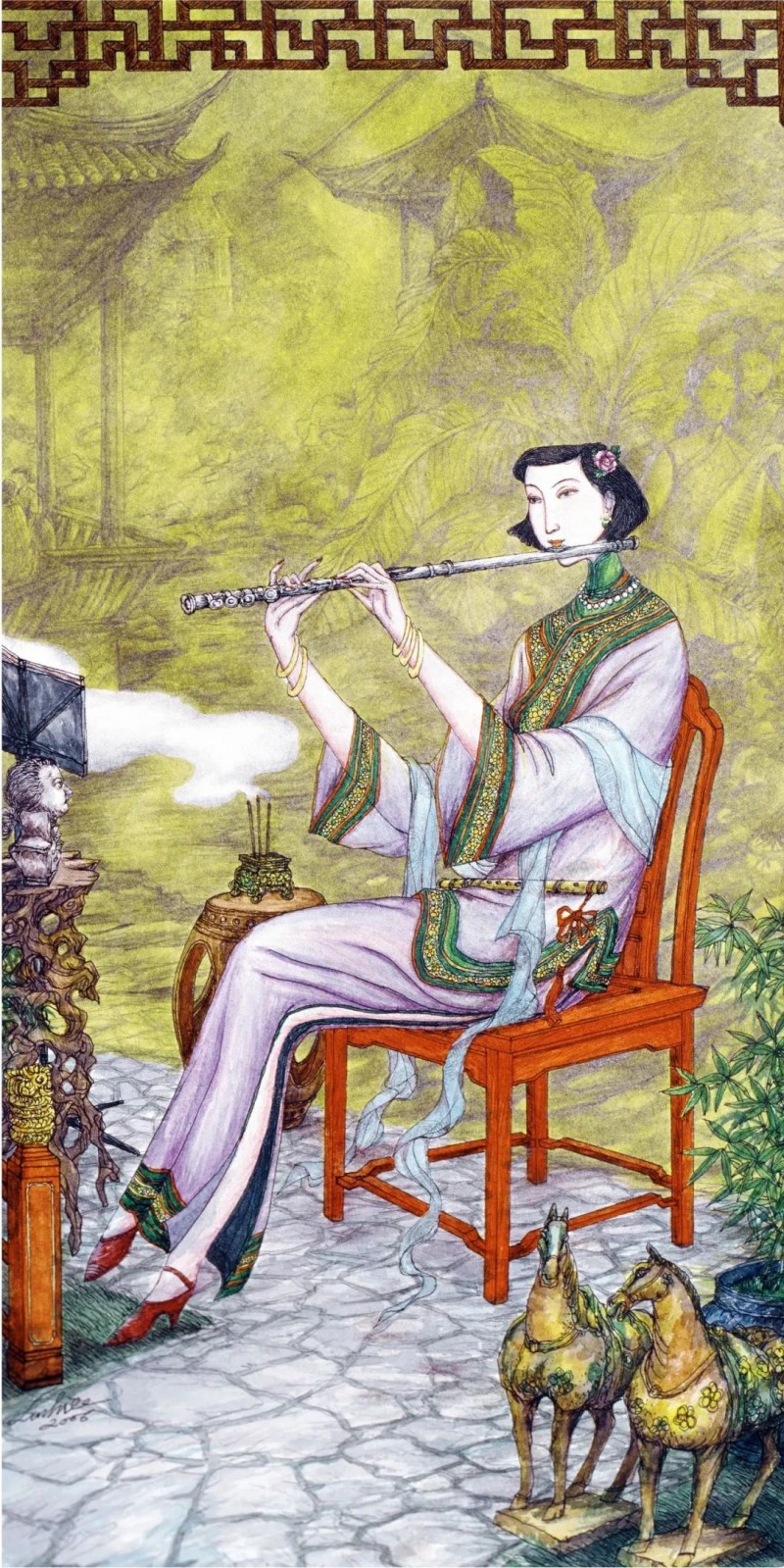

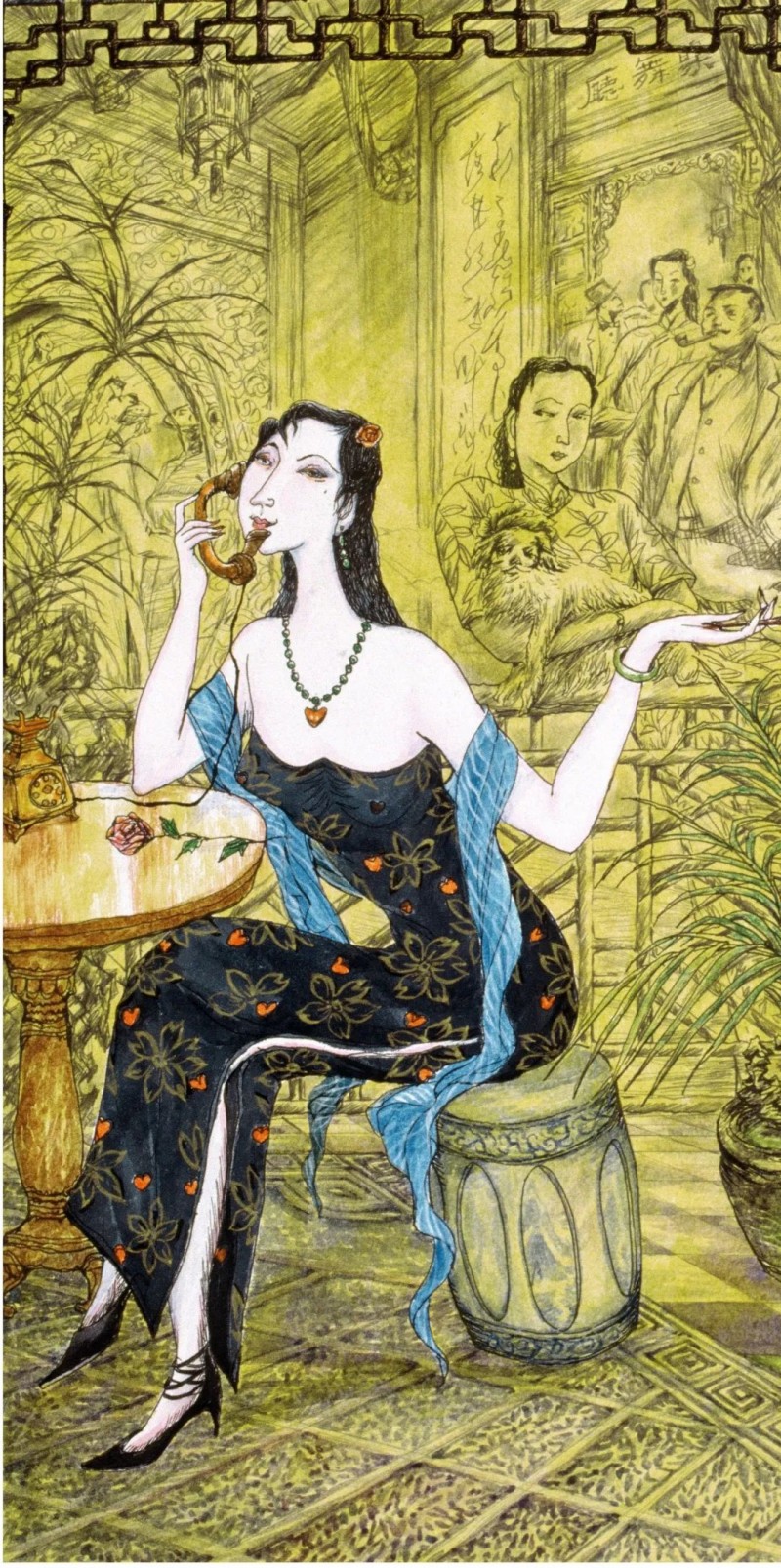

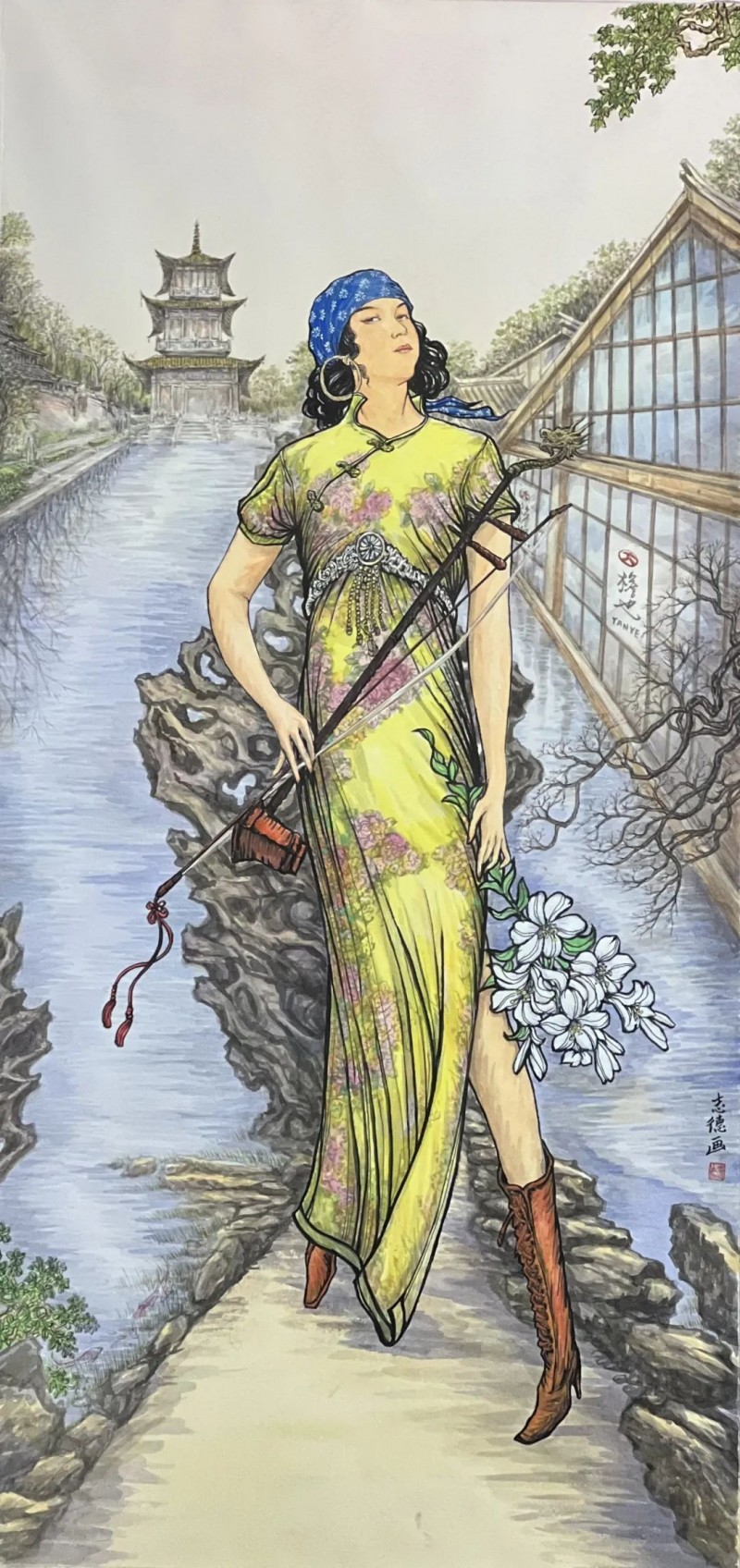

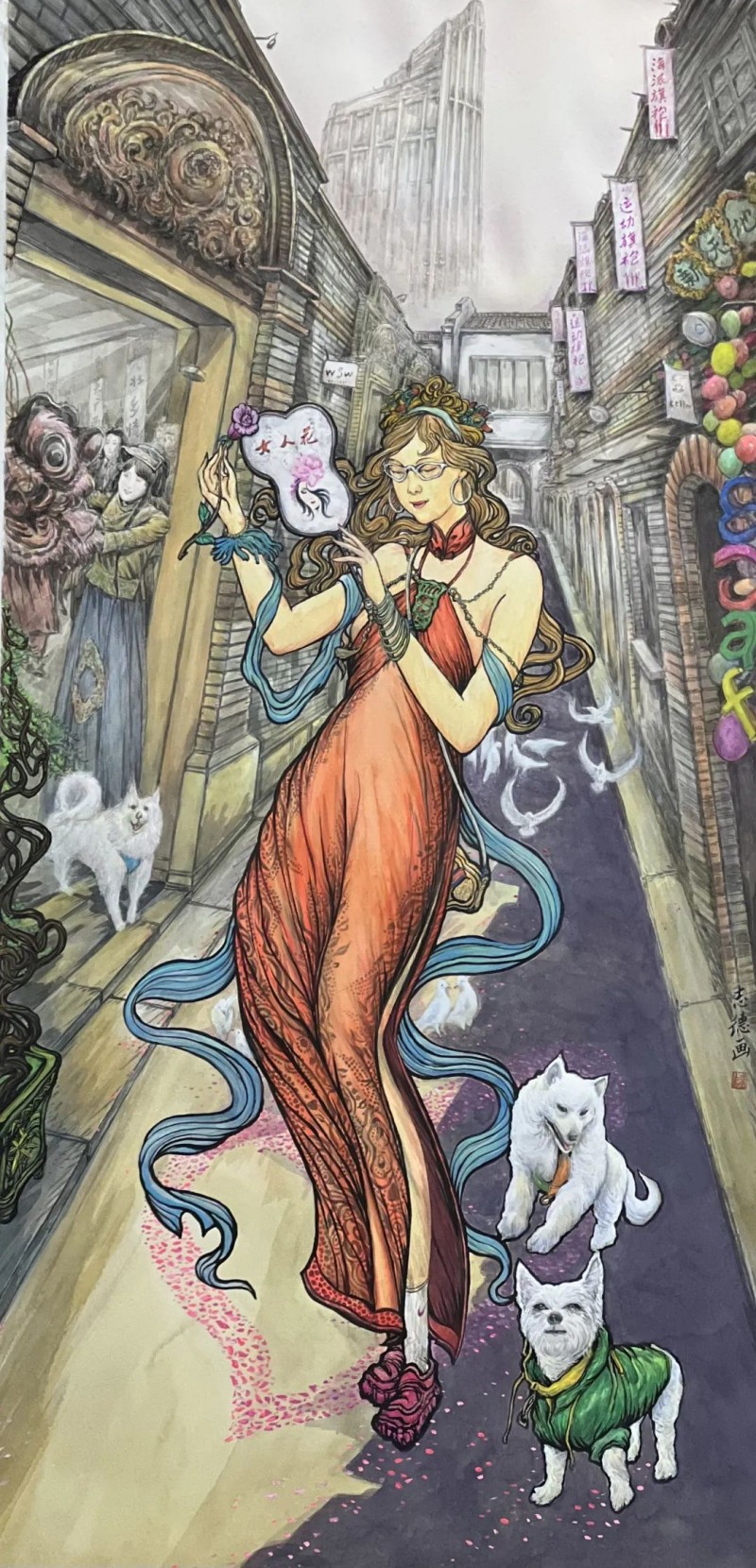

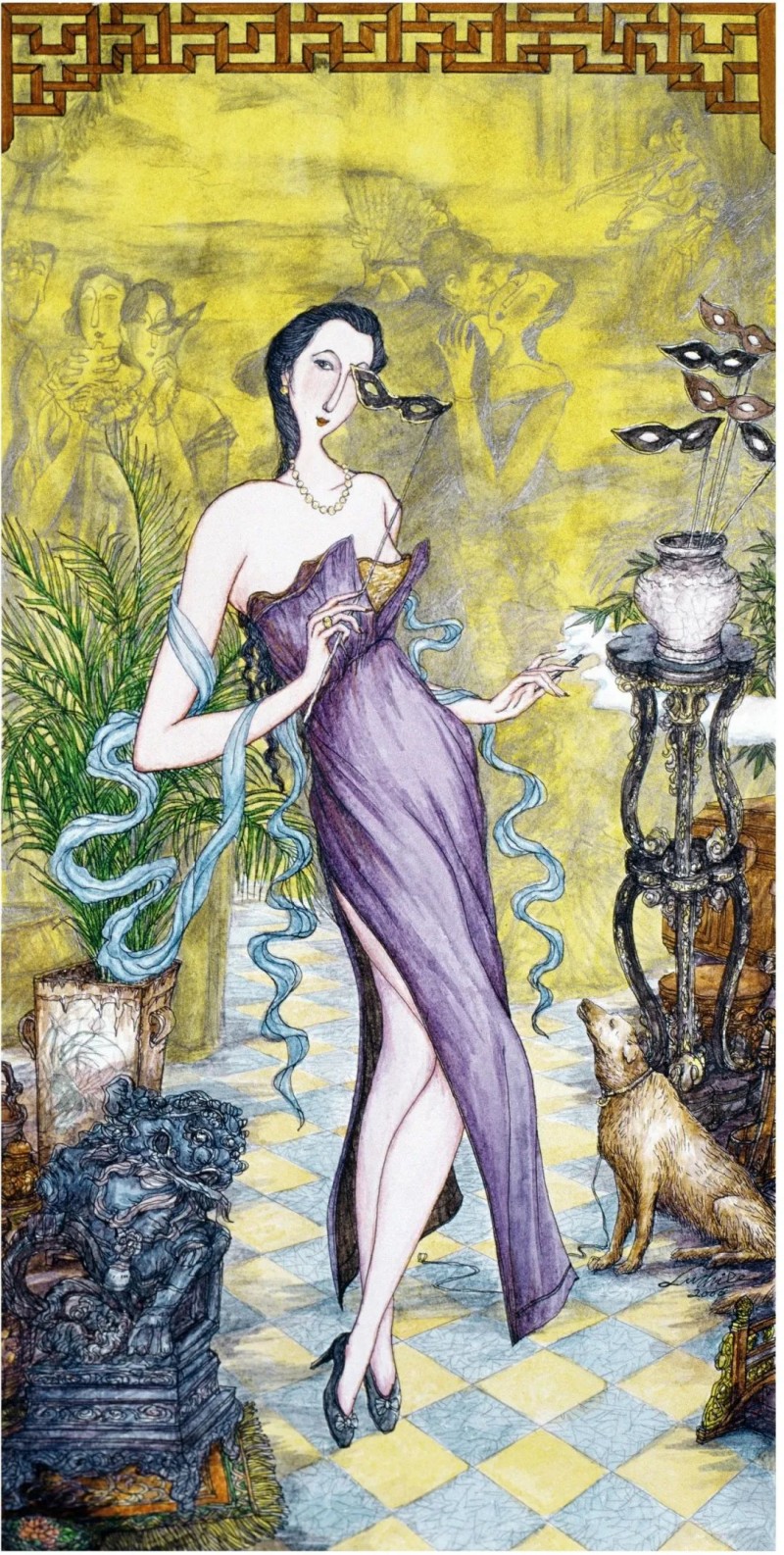

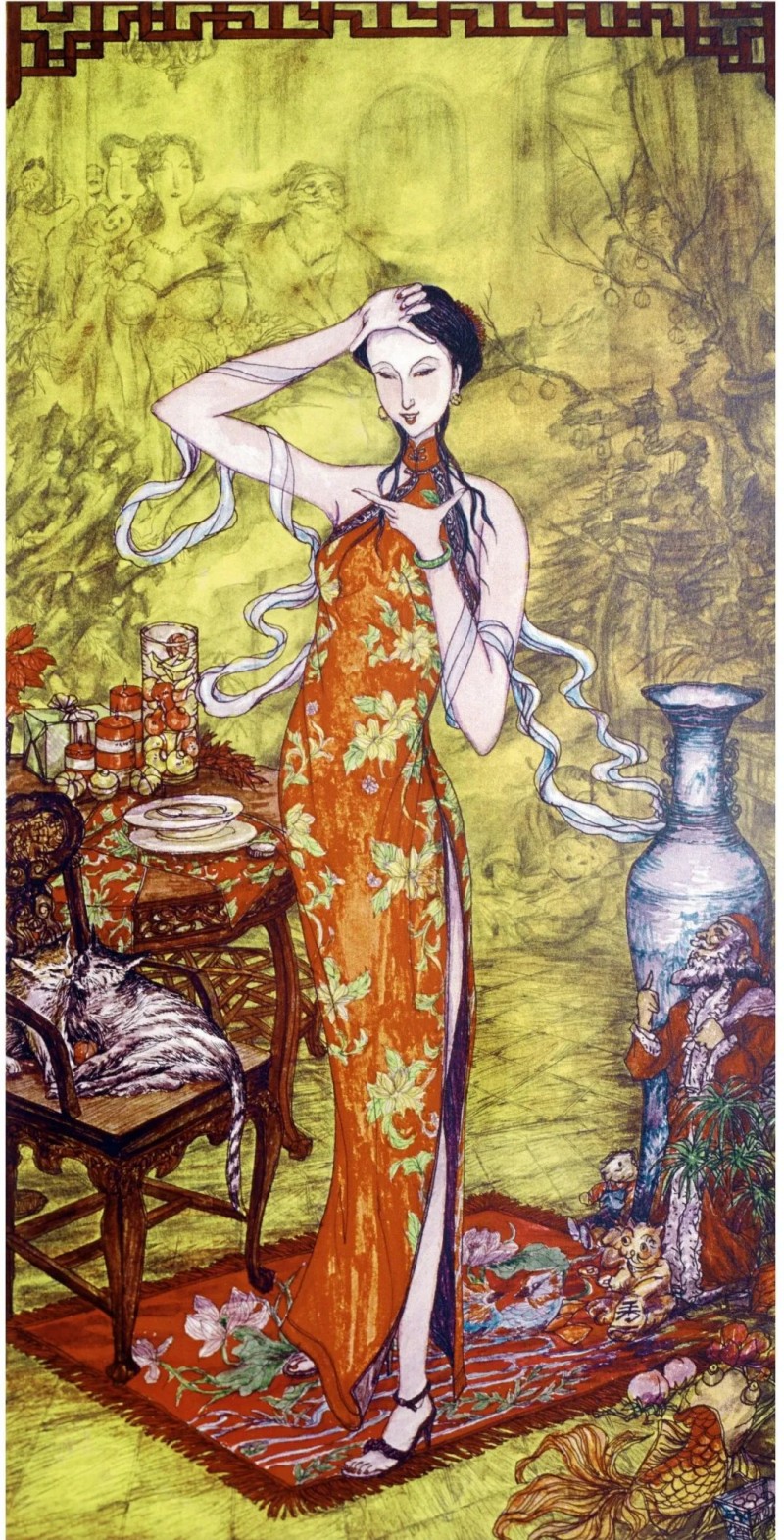

努力画出旗袍的文化内涵

旗袍,是中国乃至全球华人妇女的代表性服饰,被誉为中国的国粹和女性的国服,是中国悠久的服饰文化中最为灿烂辉煌的代表之一。专家们将旗袍定义于流行于上个世纪20年代至40年代、发端于上海并风靡全国乃至全球华人女性的一种服饰。

因为名为“旗袍”,曾以为是承袭了旗人、即满族妇女的一种宽袍大袖、上下一统的长衣。但据近代学者研究,实际上是上个世纪20年代辛亥革命成功不久,十里洋场的上海,部分新派妇女追求男女平等并逐步进入社会,她们仿效其时上层社会男性多穿长衫的习俗,也穿起了长衫。但终究欧风东渐,男女有别,女性穿的长衫从蓄意遮掩、到逐渐显露她们优美的身材,在剪裁上出现了胸省、腰省,衣长、袖长、领高、皆不断地变化,侧面的开叉还引起了社会舆论的关注;在缝制方式上吸取了西服的装袖、垫肩诸法;在面料上更是中西统吃、百花齐放。大约到了30年代,上海滩上旗袍发展到鼎盛时期,一些名媛淑女、演员歌星的穿着,更起了引领的作用,一时月份牌上、商品广告上的女性都穿上了旗袍。到了40年代,更有普及版的旗袍进入了寻常百姓家。所以可以说旗袍的出现也是思想、文化进步的结果。

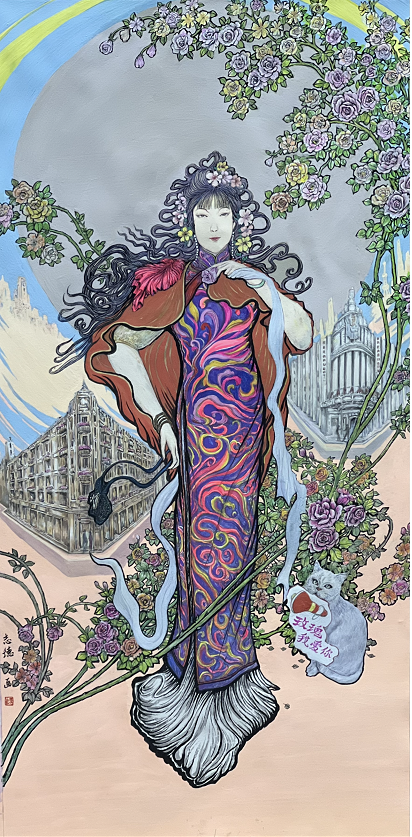

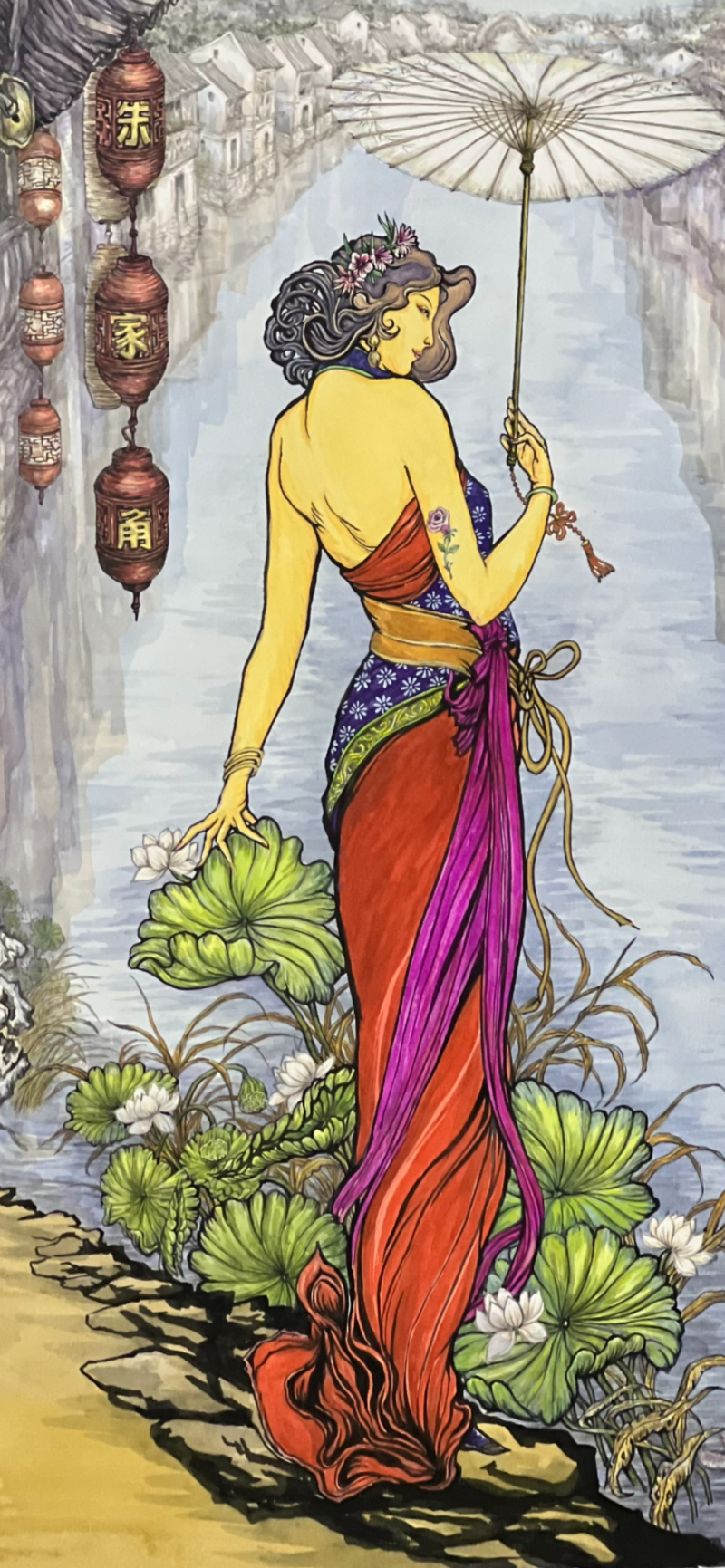

旗袍以其流动的旋律,潇洒的画面与浓郁的诗情,表现出中华女性的贤淑、典雅、温柔和清丽的性情与气质。所以旗袍不仅仅是一种服式,更是一种文化。旗袍忠实的拥趸者张爱玲女士的诗曰:“一袭青衣,染就一树芳华,两袖月光,诉说绝世风雅。行走在芳菲的流年里,身着旗袍的女子,永远是一道靓丽的风景。”她还说她喜欢这样的画面:“江南的春天,烟雨迷蒙,撑着油伞的婀娜女子,着一袭素色旗袍,略带哀怨的眼神,恍然若有所思,就这样在在雨中漫步。”旗袍就是诗,旗袍就是画,旗袍便是中华文化的一个部分。

改革开放以来,随着人们物质文化生活水平的提高,对于旗袍的文化特质也有了更进一步的理解。旗袍重新进入了人们的视野,不但在一些重要的社交场合又重新见到旗袍的身影,而且还出现了一些旗袍爱好者的社团组织,旗袍文化被研究、被推崇。

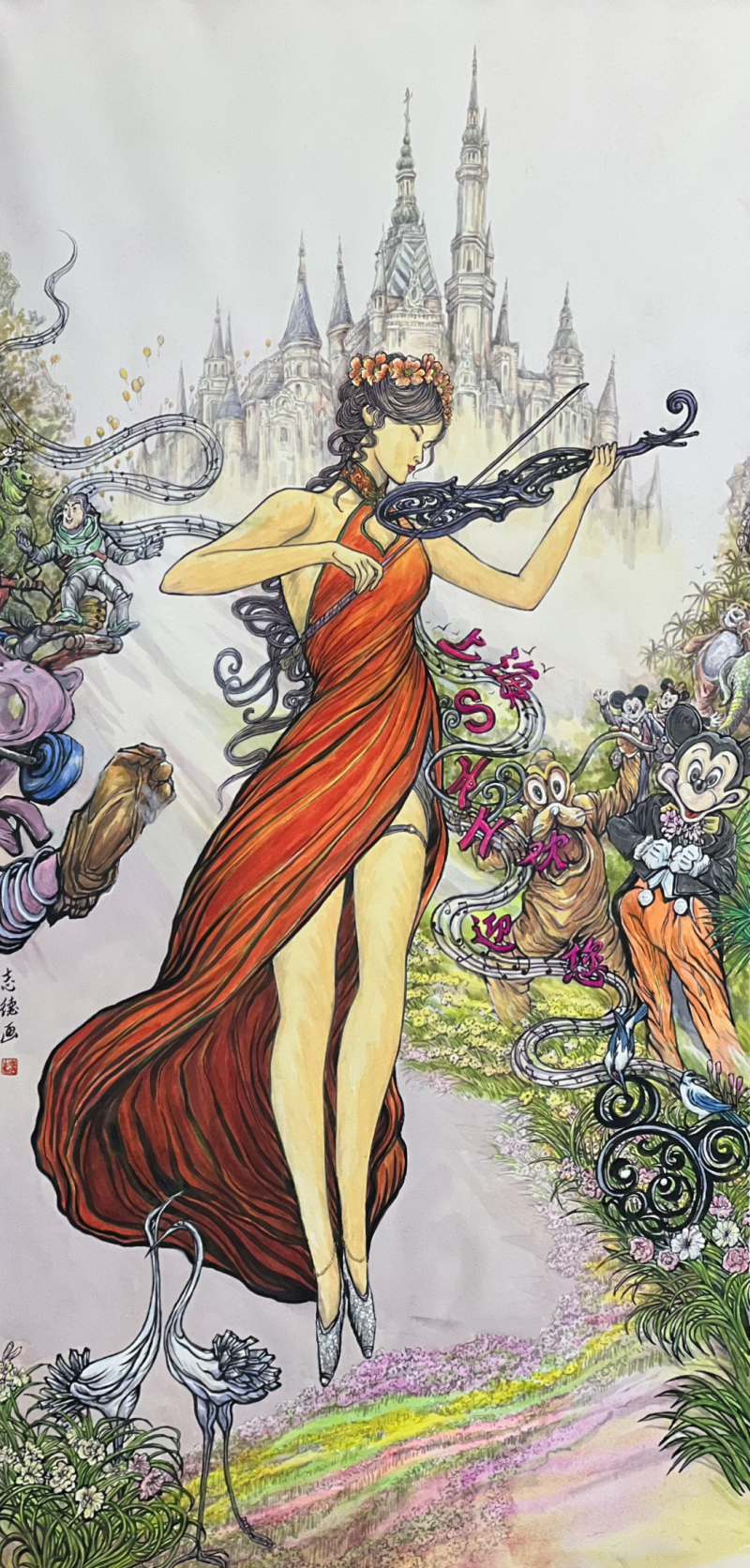

归侨画家陆志德先生原籍上海,对于生他养他的这一片土地怀着深深的眷恋之情。他说在海外漂泊时离家越远,思念越深。对于家乡的思念之情促使他关注家乡特有的文化。发端于上海,兴盛于上海,极具中华文化特色的旗袍,成了他绘画的重要题材之一。他的旗袍画在海外深受欢迎,确是印证了“越是乡土的便越是国际的”说法。回国定居后生活安定,创作欲大振,不久便与上海对外友协合作“摩登海派旗袍世界巡展”展览于欧美、日本各国。宣传了中国的文化,促进了与各国民间的友好交流。

回国定居以来,陆志德先生利用他的绘画专长积极参加各项社会活动、公益事业,成了知名度颇高的归侨画家。陆先生有感于时代的发展,觉得对于旗袍画、尤其对于旗袍的文化内涵应该有更深刻的发掘。于是计划用三年的时间,画从上个世纪20年代开始到现在的100年中的100位有代表性的女性旗袍画,并计划邀请友人对这些图画配诗、配歌曲、配故事,形成一个立体的“旗袍文化”文献巨著。

从去年下半年开始,陆志德先生已经在逐步实践他的创作计划。陆先生是一个十分勤奋的人,言必行,行必果,我确信陆先生的计划一定能完成,我们带着祝愿、期待着。

复旦大学上海医学院内科学教授

上海美术家协会会员

杨秉辉

2025年7月8日