皖赣瓷光耀乡韵,三下乡里铸匠心

2025年7月6日,淮北师范大学数学与统计学院“皖赣瓷光耀乡韵,三下乡里铸匠心”实践团队,踏上了跨越皖赣两地的陶瓷文化探索之旅。团队以“传承陶瓷文化,助力乡村振兴”为核心使命,通过非遗调研、技艺创新、产业融合等多维度实践,让千年瓷韵在乡村振兴的沃土中焕发新生。

文化溯源:触摸千年窑火温度

实践初始,团队深入皖赣两地古窑遗址,探访景德镇古窑民俗博览区、安庆均陶老作坊等地,成员们跟随非遗传承人学习拉坯、堆花、青花绘制等传统技艺。国家级非遗传承人带来的“千年窑火不熄之谜”主题讲座,结合安庆陶研所专家对“釉里红与均陶堆花的科学碰撞”的解析,使大家系统掌握了陶瓷文化的发展脉络,深刻领悟了传统工艺中蕴含的匠心与智慧。

在彝族聚居区,团队记录“彝陶”非遗工艺,发现彝族图腾与陶瓷艺术的融合潜能。通过对比安庆“均陶”堆花技法与景德镇青花绘法,一场“彝纹入瓷”创意工坊应运而生。当彝族特色的太阳历、火焰纹跃然于景德镇白瓷之上,不同民族的文化密码在指尖碰撞出奇妙火花。

图为团队成员体验釉上彩画 (数学与统计学院蒋依擎供图)

创新融合:让传统技艺“活”起来

“茶瓷本是一家亲”,团队延续去年武夷山茶特色调研经验,聚焦浮梁县茶文化,打造了“大唐茶市·瓷语茶香”主题展演。在复原的唐代茶器制作场景中,茶艺师用团队参与设计的“高岭土韵·浮梁茶器”冲泡当地绿茶,茶香与瓷韵交织,重现了“浮梁歙州,万国来求”的盛景。

红色文化也为陶瓷注入新内涵。在景德镇红色窑址,老党员讲述的“革命瓷”故事感人至深,成员们绘制《映山红》《井冈山》等红色题材作品,让峥嵘岁月在瓷上永存。而“瓷上诗画”创作赛中,红色诗词、彝族谚语化作瓷上风景,优秀作品巡回展出,并被制成数字藏品,让传统艺术走进元宇宙。

更具创意的是“陶轮舞韵”体验课,彝族艺人现场演绎“打歌”,学员们随节奏塑形陶泥,在歌声与旋转中,完成了一场“声形一体”的文化沉浸体验。

图为团队成员采访非遗传承人 (数学与统计学院蒋依擎供图)

产教赋能:铺就乡村振兴瓷之路

产业振兴是实践的重要落脚点。团队联合茶具工厂开发的“高岭土韵·浮梁茶器”系列,将浮梁绿茶与定制茶具组合销售,实现“茶瓷双兴”。生态与科技为传统产业注入新动能。调研景德镇柴窑环保改造案例后,团队联合高校设计“光伏+古法柴窑”节能方案,并推广了安庆绿釉陶土再生技术,助力陶瓷产业绿色转型。

为让文化传承后继有人,团队与安庆师范大学、景德镇陶瓷大学共建“非遗陶瓷实训基地”,开设“彝族陶艺选修课”,策划的“陶瓷小镇研学路线”,串联红色景点、生态茶园与陶瓷工坊,推动“非遗IP+科技+文旅”的振兴路径落地。

图为团队成员参观实训基地 (数学与统计学院徐文月供图)

青春担当:青年力量助力文化传承

从最初的文献收集、问卷调研,到最终的成果展示、产业落地,团队成员在统筹策划、数据收集、媒体宣传等岗位上各展所长。正如团队负责人蒋依擎所言:“我们不仅是陶瓷文化的学习者,更要做传播者、创新者,让千年瓷韵在乡村振兴中焕发新光彩。”

这场跨越皖赣的文化之旅,让陶瓷文化从博物馆走进生活,从传统迈向未来,更让青年学子在实践中深刻理解“文化自信”的内涵——所谓匠心,既是坚守传统的定力,更是拥抱创新的勇气。

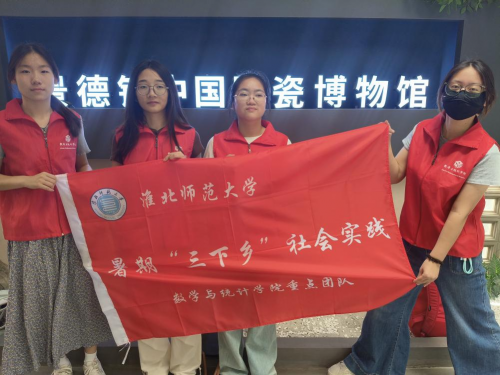

图为团队成员一同参观中国陶瓷博物馆 (数学与统计学院邑阳供图)

文:蒋依擎,石紫言,王子涵

图:邑阳,蒋依擎,徐文月

审核老师:徐聪慧

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。