宁职团队:跨越千年的对话,数字孪生让文化遗产“活”起来

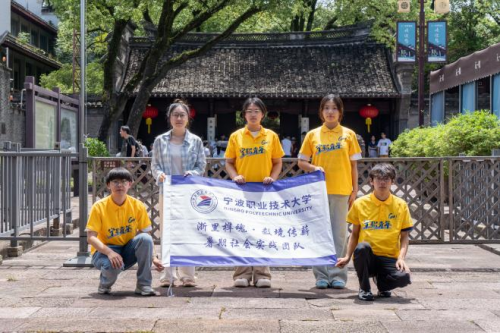

7月初,宁波职业技术大学“浙里榫魂·数境传薪”暑期社会实践团队开展了一场融合科技探索与文化寻根的深度实践。团队先后走进数字建筑领军企业与宁波三大文化地标,在数字孪生技术与历史文化遗产的对话中,完成了一场别开生面的“科技+人文”研学之旅。

数字赋能,让古建在云端永生

首站,团队探访了国家级专精特新“小巨人”企业——宝略科技(浙江)有限公司。公司技术总监傅工现场演示了“8分钟数字复刻”技术:通过无人机倾斜摄影、三维激光扫描与点云建模,将占地2.6万平方米的天一阁转化为含3.7亿坐标点的毫米级精度模型。当明代藏书楼在屏幕上360°旋转展示时,榫卯结构的纹理清晰可辨;VR模式下,同学们手持手机即可“穿越”至飞檐斗拱之间。

在研讨中,关于“数字技术是否会取代传统工艺”的讨论引发深思。“就像这套系统仍需匠人指导扫描点位,未来行业需要的是‘执墨斗也精代码’的复合型人才。”团队成员在实践日志中写道。

图为实践团队体验古建漫游

文脉寻踪,商帮精神与文明薪火

在拥有180年历史的庆安会馆,泛黄的账册、斑驳的商匾讲述着宁波商帮“敢为天下先”的传奇。一组复刻的“过账码头”实景,生动再现了近代金融雏形。“从‘无宁不成市’到现代甬商,诚信协作始终是成功密码。”讲解员指着当年商帮订立的行业规约感慨道。

宁波总工会旧址则展现了另一幅历史画卷。1927年工人夜校的煤油灯、泛黄的罢工传单,将那个风起云涌的年代具象化。“这些锈迹斑斑的油印机,曾印出过改变时代的力量。”学生触摸着展柜玻璃轻声说道。

图为团队在庆安会馆研究商帮文献

千年守望,天一阁的文明启示

实践收官于中国现存最古老的私家藏书楼——天一阁。范钦家族“代不分书,书不出阁”的族规、乾隆年间修补的《三才图会》,让00后学子直观感受到文明传承的沉重与浪漫。“古籍修复师用绫绢续接残页,就像我们用数字技术连接古今。”团队成员比喻道。

“这次实践像一场时空折叠的旅行。”队长总结道,“在宝略看到未来已来,在天一阁明白往昔可追,而庆安会馆和总工会旧址告诉我们:无论技术如何革新,有些精神永远是指路明灯。”据悉,团队后续将制作数字展馆,让更多同龄人共享这场科技与人文的双重洗礼。(虞斯薇、周莉莉)

图为团队在天一阁研究古籍保护