草木重生,纸上千年 —— 合肥工业大学宣城校区宣纸文化园探寻纪实

7月12日,当我们的脚步踏上安徽泾县这片浸润着墨香的土地,空气中仿佛都弥漫着时光的低语。我们此行并非简单的探访,而是一场虔诚的文化溯源。我们渴望亲手触摸那穿越千年的纸寿,亲眼见证那份在喧嚣尘世中被悉心守护的匠心。这趟旅程,是与一张纸的对话,更是与历史、技艺和一群执着的人们进行深度交流。

一纸一世界:宣纸的万千气象

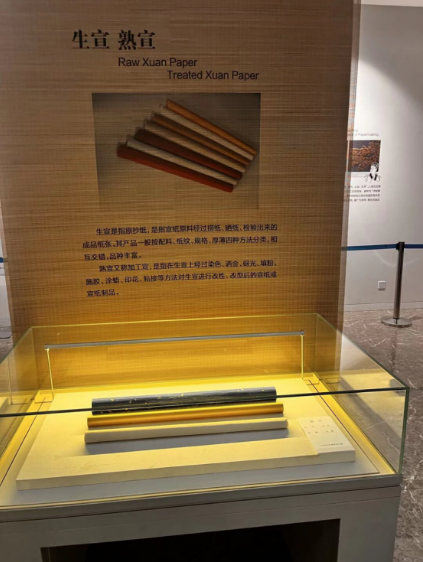

步入中国宣纸文化园的展厅,我们首先沉浸在宣纸分类的博大精深之中。这里没有冰冷的产品陈列,而是一个充满生命力的纸张谱系。

从灵巧的“三尺”到气势恢弘的“三丈三”,每一种规格都似乎在等待着与特定的创作灵感相遇。而决定宣纸风骨的,是青檀皮与稻草浆之间微妙的配比。从适合书法的“棉料”,到能驾驭花鸟人物的“净皮”,再到为磅礴山水而生的“特种净皮”,配比的些许变化,便赋予了纸张截然不同的性格,仿佛是为艺术家的灵魂量身定制。

纸上的纹理,则是其独特的语言。无论是“单丝路”的含蓄,还是“龟纹”的古朴,都为笔墨的行走增添了无穷的韵味。纸张的厚度,从“单宣”的轻盈到“三层”的厚重,承载着不同的情感分量。

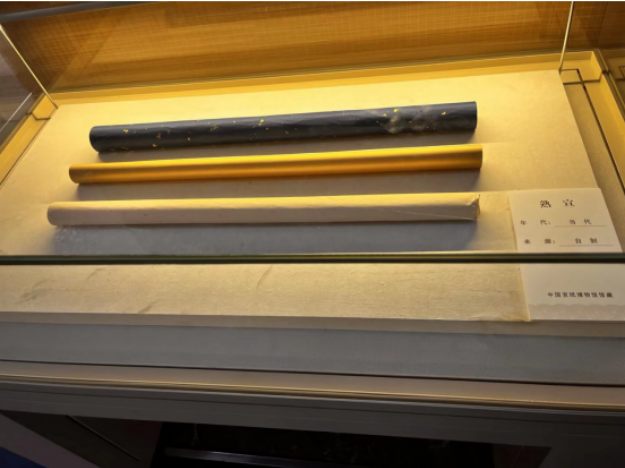

而生宣与熟宣的划分,更是一场水与火的淬炼。生宣,是宣纸最本真的模样,它保留着纤维最原始的呼吸感,等待着与墨与水交融的瞬间。熟宣,则是在生宣的基础上,经过染色、洒金、砑光等工艺的再创造,如同大家闺秀,被赋予了更为华丽和多姿的仪态。这一切共同构成了一个丰富而有序的宣纸世界,让人叹为观止。

千锤百炼,方得始终:宣纸的诞生之旅

如果说展厅的陈列是宣纸的静态之美,那么制作工艺的现场展示,则是一场震撼心灵的动态演绎。我们仿佛穿越了时空,亲眼见证了草木如何重生为纸的奇迹。

旅程从一根竹丝的“抽丝”开始。匠人们凭着一双巧手,将苦竹打磨成直径误差不超过三丝的帘丝,三千六百根竹丝的聚合,才构成一张四尺纸帘的基底。在“选捡”流程中,工人们耐心剔除掉任何可能影响纸张纯净的瑕疵,这份专注,是对完美的极致追求。“切皮”师傅手起刀落,将坚韧的檀皮切成均匀的小块,力量与技巧的结合,是为了纤维在水中能更好地交织、融合。

最古老的智慧体现在“踏料”环节。工人们用双脚在缸中踩踏原料,顺着缸底的弧度,让纤维束在旋转中自然疏解,均匀融合。这看似原始的动作,却蕴含着对材料特性最深刻的理解。

整个流程的灵魂,无疑是“捞纸”。两位师傅抬着巨大的纸帘,在纸浆槽中协调一致地晃动两下,一张薄如蝉翼的湿纸便奇迹般地诞生了。纸浆浓度在不断变化,而捞纸师傅仅凭手上的感觉,便能将每刀纸的重量误差控制在百克之内,这份技艺近乎于道。“板榨”则通过缓慢而均匀的加压,去除纸中八成以上的水分,这是一个温柔而坚定的过程。

最后,在热气氤氲的晒纸车间,我们见证了“两把刷子”的真意。晒纸师傅手持长短不一的松针刷,将一张张湿润的纸帖刷上焙面,动作轻柔而精准,力度恰到好处。薄如蝉翼的宣纸在高温下迅速干燥,完成了它生命中最后的蜕变。那一刻,我们深刻地体会到,每一张宣纸,都凝聚着无数双手的温度与心血。

特别是亲眼目睹三丈三巨幅宣纸的生产过程,那巨大的捞纸工具和由它创作出的宏伟画作,让我们真切地感受到,这项古老的技艺在当代依然焕发着强大的生命力,它不仅能承载个人的翰墨雅趣,更能担当起宏大的时代叙事。

一天的探寻,短暂而深刻。我们明白了,每一张看似轻薄的宣纸背后,都承载着山川的馈赠、时光的沉淀和匠人执着的守护。在这个追求速度的时代,宣纸的“慢”显得如此珍贵。它用最质朴的方式,诠释了“工匠精神”的真谛。愿这份跨越千年的纸香,能被更多人闻到;愿这份不灭的匠心,能永远照亮我们的文化星空。

廖健翔、张子恒/文

李向荣、廖健翔、李想/图

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。