管理工程学院暑期“三下乡”社会实践活动 “歙彩遗风”传承团特辑

管理工程学院暑期“三下乡”社会实践活动

“歙彩遗风”传承团特辑(三)

——【青春踏墨痕,匠心传古韵】非遗徽墨的调研篇

2024年7月8日,在七月的徽风古韵中,安徽信息工程学院“歙彩遗风”中华文化传承团怀揣着对传统技艺的敬畏与文化传承的热忱,走进了承载着千年制墨记忆的胡开文墨厂。作为中国制墨业的百年老字号,这里不仅是徽墨技艺的集大成者,更承载着从松烟桐油到千锤墨泥的文化密码,每一块墨、每一方砚都凝结着历代匠人的智慧,见证着笔墨文化的兴衰流转。此次实践团到访,正是为了近距离触摸这份流淌在时光里的匠心,探寻传统工艺在当代的传承路径,让青春力量与古老非遗在碰撞中激荡出新的火花。

(图为胡开文墨厂)

盛夏七月,徽风拂面。7月8日下午,安徽信息工程学院“歙彩遗风”中华文化传承团走进胡开文墨厂,开启了一场“触摸传统工艺、对话非遗传承”的暑期三下乡实践活动。从制墨车间的千锤百炼到博物馆的岁月沉淀,从与非遗传承人的深度交流到集体挂牌合影的温暖瞬间,团队成员在古老技艺与现代思考的碰撞中,深刻感受着中华文化传承的温度与力量。

【古法寻踪:百年工艺里的匠心坚守】

(图为讲解员为传承团带来的讲解)

下午2时30分,传承团成员抵达胡开文墨厂,带着对传统制墨技艺的好奇与期待,开启了探秘之旅。2时40分,在讲解员的带领下,团队首先走进了制墨车间——这里是古法工艺的“心脏”,每一道工序都流淌着百年传承的基因。

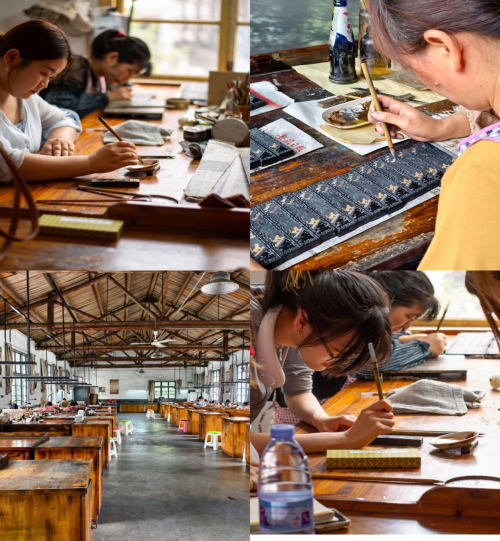

(图为制墨车间制墨过程)

车间内,师傅们正专注于“和料”工序:桐油烟、松烟等细腻烟灰与动物胶、麝香按祖传秘方精准配比,在手中缓缓融合,仿佛在进行一场与时光的对话。而最令人震撼的当属“杵捣”环节:铁锤起落间,墨泥在反复捶打下逐渐褪去粗糙,变得细腻紧实。“这墨泥得经千锤百炼,才有那股子独特的弹性和劲道。”讲解员的话语中满是自豪,团队成员们驻足凝视,看着墨泥在匠心捶打中蜕变,真切体会到“慢工出细活”的深意。

(图为描金车间雕刻过程)

随后,捶打好的墨泥被搓成均匀长条,嵌入雕刻精美的墨模,一件墨品雏形便跃然眼前。2时55分,团队来到描金车间,只见师傅们手持细笔,以金粉为墨,在墨块上勾勒出灵动线条,为冰冷的墨品注入了鲜活气韵;3时11分,歙砚车间内,工匠们手握刻刀在石上游走,坚硬的砚石在巧手下渐显山水纹理,仿佛将自然之美凝于方寸之间。3时30分,走进墨厂博物馆,陈列架上形态各异的墨块令人目不暇接:有的复刻古籍纹样,有的再现山水意境,每一件都像一部微型史书,诉说着胡开文墨厂的百年故事。

(图为传承团参观徽墨博物馆)

【传承对话:非遗保护中的传统与现代之思】 在博物馆内,传承团成员与非遗传承人周老师展开了一场深度对话,探寻传统技艺在当代的传承密码。当被问及现代技术对传统工艺的影响时,周老师坦言:“现在的砚台更重美观,机器制作的精细度确实有优势,有时会更倾向于用机器辅助生产。但手工的温度和独特性,是机器替代不了的。”一番话让成员们陷入思考:传统工艺的传承,或许不是拒绝现代技术,而是找到二者共生的平衡点。 针对“墨条与现代墨水的竞争”问题,周老师的回答带着几分坦然:“现在年轻人用墨水、水笔更方便,墨条需求减少是事实。但全国成规模的墨厂独此一家,我们做的是小众产业,守的是一份文化根脉。”他还特意对比了墨条与墨水的差异:“墨水虽方便,放久了会沉淀,画出来的画缺层次;但墨条研出来的墨,随用随研,笔下的山水能晕染出万千意境。”这番话让团队成员们恍然大悟:传统工艺的价值,不仅在于实用,更在于那份无可替代的文化体验。

(图为传承团及指导老师与周老师的探讨过程)

谈及传承挑战,周老师面露忧色却又满怀期待:“一是传承人短缺,好在未来机器或能分担部分工序,为年轻人减负;二是原材料紧张,松树、桐油这些老伙计,资源比以前少多了。”而当被问及年轻人成为传承人需具备的条件时,他语气坚定:“除了热爱,还得沉下心从基层做起,至少在一线打磨十年以上。之后要通过作品评比,先看手艺功底,再论品质高低——这是传承人的‘必修课’。” 【薪火相传:青春力量与非遗的双向奔赴】 下午4时30分,实践活动接近尾声。传承团成员与墨厂工作人员、非遗传承人在博物馆前共同合影留念,鲜红的“安徽信息工程学院‘歙彩遗风’中华文化传承团”横幅在阳光下格外醒目。挂牌仪式上,团队将实践基地牌匾郑重悬挂,标志着双方在文化传承领域的合作正式开启。

(图为传承团在胡开文墨厂挂牌仪式以及合影)

“原来一块墨的诞生要经过这么多工序,原来非遗传承不仅是坚守,更要会创新。”团队成员小李在活动结束后难掩激动,“这次实践让我明白,年轻人可以成为传统与现代的桥梁,让老手艺在新时代焕发新活力。” 此次胡开文墨厂之行,是安徽信息工程学院“歙彩遗风”传承团暑期三下乡的重要一站。通过亲身体验、深度对话,团队成员不仅近距离触摸了非遗工艺的魅力,更在思考中明确了青年一代在文化传承中的责任与担当。未来,传承团将继续行走在徽州大地,用青春力量激活非遗生命力,让“歙彩遗风”在新时代绽放更绚丽的光彩。

(文/詹涛、代莹莹 图/刘思、强慧 核/李梦媛 审/于凤)