以数字之光点亮乡村教育,共绘振兴新图景

在全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的时代浪潮中,教育振兴成为乡村发展的关键一环。为积极响应国家号召,发挥高校人才优势,南京财经大学“‘数’启青禾”乡村教育振兴调研团于7月3日-7月5日奔赴江苏省连云港市灌云县,开展了一场深度融合教育帮扶、文化传承与产业调研的暑期社会实践活动,为乡村教育注入数字活力,探寻乡村发展新路径。学院党委副书记孙晓飞、团委书记李攻明以及团队七名同学参加本次实践活动。

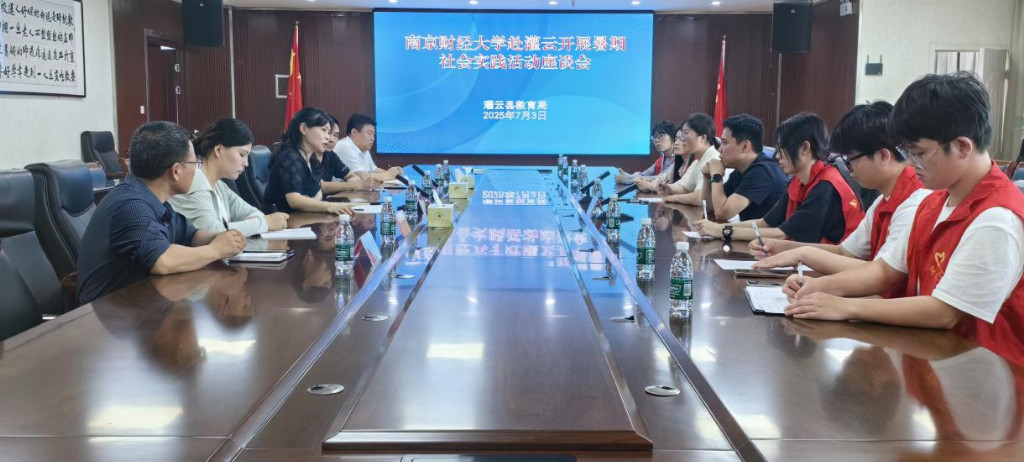

座谈谋策:共话乡村教育的破局之路

7月3日下午,实践团队抵达来到灌云县教育局,灌云县教育局党委委员嵇寒冰、马蹄小学校长李士旺、王范小学校长李洪兵、杨范小学石门教学点校长杨旭与实践团队齐聚一堂,围绕乡村教育现状展开深入交流。会上,县教育局党委委员嵇寒冰详细介绍了灌云县基础教育的整体情况,分享了近年来在教育普及、师资队伍建设等方面取得的成就。然而,乡村教育发展面临的挑战也不容忽视。校长们透露,村小数量正逐渐减少,学生数量逐渐减少。面对这些困境,教育局领导表示,未来将加大对乡村教育的投入,优化教育资源配置,希望能与南京财经大学建立长期合作,借助高校的专业力量,探索乡村教育发展的新模式。

图为实践团队在教育局开展座谈 金熙珍供图

校点探访:触摸乡村教育的真实脉动

7月4日上午,实践团队深入马蹄小学、王范小学、杨范小学石门教学点展开实地调研。马蹄小学校长李士旺指出:马蹄小学在校生不足60人并且学生仍在减少。教室、宿舍陈旧,基础教学设施跟不上,现代化教育需求难以满足。王范小学校长李洪兵提到:学校现有 74 名学生,师资难题尤为突出,年轻教师嫌乡村条件苦、发展空间窄,不愿长期扎根,导致教师队伍老龄化严重,40岁以上教师占比超八成,教学理念和方法难跟上现代教育节奏。杨范小学石门教学点校长杨旭也无奈表示,学校在籍76人,实际到校仅64人,留守儿童占比居高不下,村小“空心化”让教育工作举步维艰。实践团队通过实地考察校园,全方位掌握村小教育现状,收集大量一手资料,为后续精准帮扶筑牢根基。

红色铸魂:让信仰的种子在童心扎根

7月4日下午,实践团队来到灌云县博物馆,与二十余名学生共同开展 “追溯家乡历史,筑牢信仰根基 —— 南京财经大学携手灌云县博物馆开展大中小学思政一体活动”。活动中,团队成员带领学生们参观博物馆的各个展厅,通过讲解员对一件件珍贵的文物、一幅幅生动的历史图片的介绍,学生们深入了解到灌云县的历史变迁、文化传承和革命先辈的英勇事迹。

图为学生分享参观感受 胡卓川供图

参观结束后,团队成员彭阔与胡卓川结合自身实践经历,分享了对家乡历史文化的理解和感悟,鼓励学生们传承家乡先辈精神,树立远大理想。学生们也积极参与互动,分享自己的心得体会。此次活动不仅丰富了孩子们的暑期生活,更在他们心中种下了信仰的种子,激发了他们的爱国热情和社会责任感。

课堂传情:用数字魔法打开知识新窗

7月4日下午,实践团队来到灌云县益海助学中心。这里的孩子们大多是失去父母的孤儿,但他们脸上洋溢着的热情与朝气感染着每一位团队成员。团队成员发挥专业优势,为孩子们带来了精彩纷呈的课程。在趣味数学课上,团队成员赵瑜运用数字游戏、数学故事等形式,将抽象的数学知识变得生动有趣,帮助孩子们打开数学思维的大门;人工智能知识启蒙课上,团队成员胡卓川通过简单易懂的动画演示和互动体验,让孩子们初步了解了人工智能的神奇魅力,拓宽了他们的科技视野;暑期安全知识科普课上,团队成员周文利结合夏季特点,重点讲解了防溺水、交通安全等知识,提高了孩子们的自我保护意识。课堂上,孩子们积极参与互动,踊跃回答问题,欢声笑语回荡在教室的每一个角落。

图为团队开展课程活动 金熙珍供图

企业调研:探寻产业发展,助力乡村振兴

7月5日上午,实践团队来到灌云县豆丹企业展开调研。豆丹作为灌云县乡村振兴的支柱产业之一,近年来发展迅速,但也面临着诸多挑战。实践团队深入养殖基地,与企业负责人进行交流,了解豆丹产品的发展现状、市场销售渠道以及面临的技术瓶颈。

图为参观豆丹养殖基地 金熙珍供图

调研发现,虽然豆丹本地市场需求旺盛,但养殖技术的不完善导致产量不稳定。同时,品牌建设和市场推广力度不足,使得灌云豆丹在全国市场的知名度有待提高。针对这些问题,实践团队成员结合所学专业知识,提出了一系列建议,如加强与科研院校合作,提升养殖技术;利用数字营销手段,打造特色品牌,拓宽销售渠道等。希望通过这些建议,助力豆丹产业实现高质量发展,带动更多农民增收致富,为乡村振兴注入强大动力。

此次 “三下乡・育新苗・数字赋能乡村教育”暑期社会实践活动,南京财经大学实践团队深入灌云县乡村一线,通过实地调研、支教帮扶、产业探索等多种形式,在乡村教育、文化传承和产业发展等方面贡献了青春力量。未来,团队将继续关注灌云县的发展,与当地建立长期合作关系,持续为乡村振兴添砖加瓦,让青春在乡村振兴的广阔天地中绽放绚丽之花。(赵瑜)