杨宾:在国创赛中解锁科研与成长的双向奔赴

从实验室到赛场:让技术落地的初心

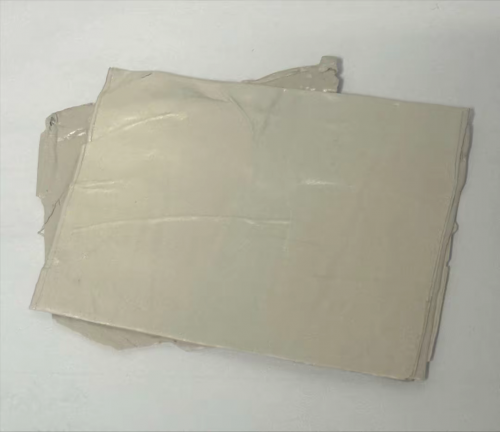

初见杨宾时,她刚结束团队的技术复盘会。作为东北石油大学 “ 智膜净界 ” 项目的负责人,她参与研发的聚阳离子膜技术,正以 “每平方米 500 元的售价、99.2% 的油水分离效率” 突破油田废水处理的行业痛点。谈及国创赛的起点,她坦言最初的灵感源于一次油田实习:“当看到传统膜材料寿命短、成本高,废水处理效率不足时,我突然意识到,课本上的材料科学知识可以真正解决现实问题。”

技术攻坚:在试错中重构科研思维

项目研发初期,“一步法相分离成膜” 技术的稳定性曾让团队陷入困境。“我们连续两个月泡在实验室,调整粉煤灰改性比例时,膜的通量总是忽高忽低。” 杨宾回忆,最挫败的一次,10 组实验仅 1 组成膜成功。但她没有照搬文献,而是带着团队用 “控制变量法” 拆解问题 —— 从粉煤灰粒径筛选到聚阳离子浓度梯度测试,最终发现 “钝化粉煤灰的防腐耐磨性能与膜孔结构的匹配度” 是关键。这个过程让她深刻理解:“科研不是单向输出,而是在反复验证中打磨逻辑。”

三重创新:从技术到体系的全局思考

“智膜净界” 的核心竞争力在于 “材料 - 工艺 - 模式” 的三重突破。杨宾负责的 “可回收聚阳离子超亲水膜” 研发,不仅将膜寿命从 3 个月延长至 6 个月,更通过 “油田余热梯级伴生气制氢” 技术,将废水处理与资源化利用结合。她指着实验数据解释:“通量提升 47.1% 的背后,是我们把膜材料研发与智能处理系统联动设计 —— 比如用 AI 调控排水系统,让膜的运行效率始终保持最优。” 这种 “技术 + 系统” 的思维,正是国创赛打磨出的跨学科视角。

团队协作:从 “ 单打独斗 ” 到 “ 协同攻坚 ”

作为团队的技术协调者,杨宾曾因 “ 技术问题 ” 与成员产生分歧。“ 有次工艺组提出简化成膜步骤,我坚持按原方案执行,结果导致进度滞后。” 这次冲突让她学会妥协与倾听:“ 后来我们建立 ‘ 技术听证会 ’ 机制,每个方案都让材料、工艺、设备组交叉论证。” 如今,团队的 “ 多元装置协同 ” 系统正是这种协作的产物 —— 粉煤灰改性、膜制备、智能调控三个模块环环相扣,最终构建起 “ 水处理 - 资源化 - 碳中和” 的闭环体系。

成长注脚:比获奖更重要的蜕变

国创赛的路演环节曾让理论见长的杨宾倍感压力。“第一次模拟答辩时,评委问‘膜的抗污染机制如何量化’,我当时竟卡了壳。” 此后她逼着自己泡在图书馆,从流体力学到表面化学,系统梳理技术的理论根基。“现在再面对行业专家的质询,我能从材料界面作用、热力学熵变等维度层层拆解。” 这种从 “知其然” 到 “知其所以然” 的跨越,恰是她在赛事中最珍贵的成长。

杨宾指着实验室里一卷新制的膜材料说:“石油废水处理只是起点,我们正在优化膜的再生工艺,希望未来能让更多高难度工业废水实现‘零排放’。” 从青涩的本科生到能独当一面的科研人,国创赛像一把钥匙,不仅打开了技术转化的大门,更让她在解决实际问题的路上,找到了科研的温度与分量。