寻迹京韵红脉,探访百年风华——丹韵探京队走进红色圣地

一抹红色,铸就百年辉煌;一腔热血,书写忠诚篇章。为弘扬红色文化,赓续红色血脉,北华航天工业学院经济管理学院“丹韵探京实践团”于2025年6月19日赴京报馆、宋庆龄同志故居和北京大学红楼,开展“三下乡”社会实践活动,在历史回响中汲取奋进力量。

京报馆——铁肩担道义,铅火铸惊雷

“铁肩担道义,辣手著文章。”踏入京报馆,古朴的建筑与泛黄的报章,将成员们带入那个风雨激荡的年代。成员们了解了《京报》与京报馆的发展历程,认真研读了邵飘萍烈士在创办《京报》、传播马克思主义学说、培养新闻人才等方面的生平事迹。透过历史的尘埃,成员们深切感受到邵飘萍烈士胸怀真理、不畏强暴的铮铮铁骨,以及他为中国新闻事业和革命理想所展现的坚定立场和无畏精神。馆内每一份手稿、每一则报道都在诉说初心,成员们驻足凝视,仿佛听见笔尖划破黑暗的声响,更读懂了“新闻救国”背后沉甸甸的责任与信仰。

这部用热血与铅字写就的史诗深刻昭示:真正的新闻工作者,从不是历史的旁观者,而是真理的守护者、革命的践行者、时代的瞭望者。《京报》报人用生命诠释的“铁肩辣手”精神,早已融入党的红色基因,化作新时代新闻战线薪火相传的永恒火炬。这份穿越时空的精神遗产,将持续激励我们在新征程上坚守舆论阵地,书写无愧于人民、无愧于历史的新篇章。

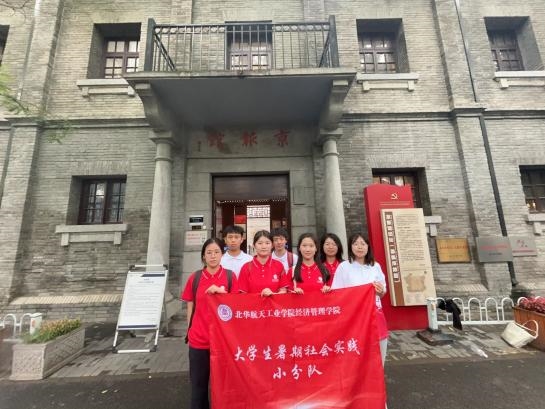

图1 团队成员于京报馆前合影

图2 团队成员于砖墙前感受“铁肩辣手”精神

图3 团队成员于京报馆内留影

宋庆龄同志故居——品读故居故事,传承巾帼风范

轻掩上京报馆那扇承载了岁月重量的木门。指尖仿佛还残留着老式印刷机微微的震颤,空气中似乎仍浮动着油墨与旧纸张混合的、沉甸甸的馨香。在这方闹中取静、绿意环绕的庭院里,时间仿佛放慢了脚步。跟随三下乡实践团的脚步,成员们轻轻推开上海淮海中路1843号那扇厚重的历史之门,走进了宋庆龄先生生活了近二十载的故居,在每一件静默的展品前,感受那份永不褪色的信仰温度。

陈列柜中,一件件珍贵文物如岁月长河中的星辰。亲笔修改的文件稿、与国际友人往来的信函、朴素得体的衣物……无不彰显着她“永远和党在一起”的坚定信念与“为新中国奋斗”的毕生追求。她以非凡的智慧和女性的坚韧,在革命洪流中勇立潮头,为新中国的诞生和妇女儿童事业呕心沥血。这些静默的物件,无声地讲述着何谓家国情怀,何为无私奉献。

站在她曾伏案工作的书桌前,历史与现实在此刻交汇。成员们触摸到的不仅是过往的温度,更是精神的灯塔。宋庆龄先生的一生,是对理想信念最生动的诠释。作为新时代青年,身处百年变局,更需铭记这份担当:将个人理想融入时代洪流,以奋斗擦亮青春底色,用行动回应“强国有我”的铮铮誓言。

图4 团队成员介绍宋庆龄女士的成就

图5 团队成员在故居合影

图6 团队成员离开宋庆龄故居合影

北京大学红楼——漫步赤色楼宇,传承先驱之志

踏入北大红楼,厚重的历史气息扑面而来。这座具有光辉革命传统的近代建筑,曾是李大钊、陈独秀、毛泽东等人传播思想、点燃星火的重要阵地。作为新文化运动的中心、五四运动的策源地和中国共产党早期重要活动场所,红楼传递着重要的历史记忆。斑驳的墙垣间,李大钊办公室旧址、《新青年》编辑部旧址静静诉说着那段峥嵘岁月。通过参观,成员们体悟到了先辈们为追求真理、探索救国之路所付出的努力和牺牲,感受到了他们融入血液的对国家、对民族的无限忠诚与热爱。

参观过程中,成员们不时地驻足凝视,轻声交流,被先辈们的坚定信仰所感染,被他们的无私奉献所打动。他们在艰苦的环境中,始终坚守着对马克思主义的信仰,对国家和人民的忠诚,正如李大钊先生所言“历史的道路,不全是坦平的,有时走到艰难险阻的境界这是全靠雄健的精神才能够冲过去的。”这份纯粹而炽热的情感,穿越百年时空,依然能点燃团队成员们心中的激情。

图7 团队成员于北大红楼合影

图8 团队成员陈昱含与李大钊油画合影

图9 讲解员生动讲解

此次“三下乡”实践活动,“丹韵探京实践团”成员通过走访京报馆、宋庆龄故居和北大红楼,在历史场景中汲取了丰厚的精神滋养。这些珍贵的历史遗存,不仅是过去的见证,更为成员们照亮前行道路,激励着大家在新时代传承红色基因,砥砺初心使命,奋勇前行。在今后的学习和生活中,我们要将红色基因融入血脉,以实际行动践行“请党放心,强国有我”的铮铮誓言。我们还更应该坚定为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗的决心,我相信我们会带着红楼精神,踏上新的征程,在新时代的舞台上,书写属于我们这一代人的精彩篇章,让红色精神在传承中不断发扬光大,永远闪耀着璀璨的光芒!(署名:吕丹丹)

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。