上海对外经贸大学:吴淞炮台湾湿地森林公园“两山”实践调研纪实

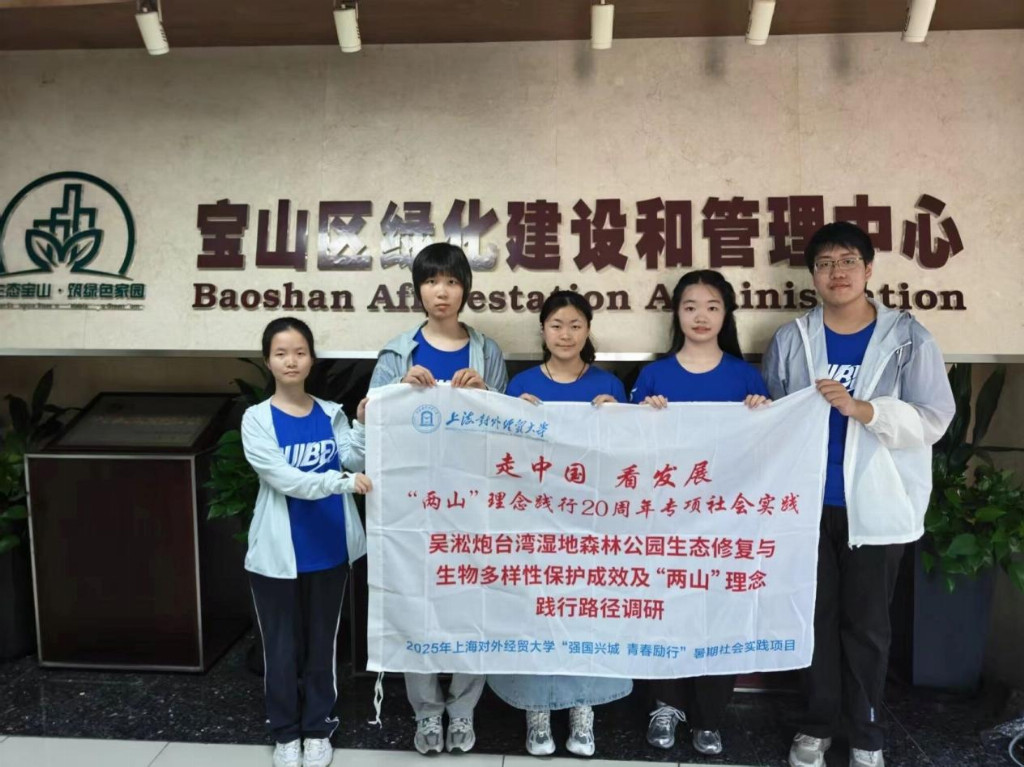

7月2日至7月6日,上海对外经贸大学马克思主义学院“走中国 看发展”专项社会实践团围绕“两山”理念践行20周年主题,对吴淞炮台湾湿地森林公园展开为期五天的实地调研,并与上海市宝山区绿化和市容管理局深入交流,系统梳理出这片土地从工业伤疤到生态绿肺的转型轨迹,为新时代生态治理提供了生动注脚。

实践团首先聚焦滨江湿地的生态修复成果。据公园管理人员介绍,这片区域曾因工业活动导致土壤碱性偏高、植被稀疏,通过客土改良、耐盐碱植物引入等技术手段,逐步构建起稳定的生态系统。如今,359种植物形成层次分明的植被群落,既成为水土保持的天然屏障,也为野生动物提供了栖息家园。监测数据显示,园区已记录鸟类144种,其中国家二级保护动物10种,翠鸟、黑嘴鸥、鸳鸯等鸟类的频繁出现,成为生态环境持续改善的直接见证。

循着生态修复的脉络,实践团在历史遗存与自然景观的交织中,观察到独特的转型智慧。吴淞炮台纪念广场上,锈迹斑斑的古炮被绿植环绕,军事历史的厚重感与自然生态的鲜活感形成奇妙共鸣。长期居住于此的居民坦言,生态修复不仅改善了居住环境,更让历史遗迹焕发新生,成为兼具教育意义与休闲价值的公共空间。军事文化基地内,炮弹模型旁的耐盐碱花草、史料展板边的休憩绿廊,进一步诠释了“生态修复与文化传承共生”的理念。

矿坑花园的工业遗存改造是调研的另一重点。这片曾因工业生产堆积大量钢渣的区域,经过系统性生态修复实现了转型重生:工业废料经技术处理后转化为景观建材,与自然元素融合形成独特生态风貌,成为串联“工业记忆”与“生态新生”的标志性节点。区域内自然植被与改造后的工业遗迹形成共生体系,其蕴含的生态修复逻辑被转化为科普教育内容,让公众直观理解工业遗址治理与资源循环利用的深层意义。

最后,实践团走进长江11号主题邮局,这里是生态理念传播的创新载体。邮局以长江生态为主题,通过展示各地主题邮局的相关活动,构建起跨区域环保交流网络;同时,开展废弃物回收利用实践,将回收材料制成手工艺品进行义卖,所得用于支持长江生态保护项目。场馆内周边居民定期参与塑料瓶回收、学生利用假期协助科普宣传的场景,生动体现了“公众参与”在生态治理中的核心作用,而相关生态故事也借助邮品传播至各地,让生态保护理念突破地域界限。

此外,实践团与上海市宝山区绿化和市容管理局展开深度交流。据了解,吴淞炮台湾湿地森林公园的转型离不开政府部门在修复工程中的政策支持,通过多部门联动整合各类资源,为生态修复工作提供了有力保障。在生态价值转化方面,公园依托相关场馆设施,打造科普宣教平台,结合特色活动推动文旅融合,实现了生态价值向经济与社会效益的转化。在生物多样性保护上,通过建立监测体系、划定保护区域、开展公众教育等方式,形成了全链条保护机制。

此次调研不仅记录了一片土地的生态蜕变,更揭示了“两山”理念落地的实践逻辑:从技术修复到文化融合,从工业遗产活化到公众参与,吴淞炮台湾湿地森林公园的转型,是“绿水青山就是金山银山”在城市语境下的生动演绎。它证明生态治理绝非孤立工程,而是需要政策统筹、科技支撑、文化赋能与公众协同的系统实践。

作为“两山”理念践行20周年的鲜活样本,吴淞炮台湾湿地森林公园的转型为城市生态修复提供了可复制的经验,更彰显了中国式现代化进程中“人与自然和谐共生”的发展智慧。这种以生态为基、以文化为魂、以民生为本的发展路径,不仅让工业伤疤焕发新生,更为高质量发展注入绿色动能,为全球生态治理贡献了中国方案与中国智慧。(杨晟豪)