科技赋能秸秆资源化,团队构建绿色农业新路径

2025年7月10日,湖南文理学院化学与材料工程学院“秸水清源,化秸为翼”科技服务队13名师生,在常德市鼎城区镇德桥镇启动为期10天的秸秆资源化路径研究。团队以《湖南省秸秆综合利用三年行动计划(2025-2027年)》为指导纲领,通过标准化样本采集、技术验证与农户需求调研,为秸秆“五料化”利用提供科学支撑,助力农业绿色低碳发展。

专业力量下沉:在阡陌之间编织标准化之网

在镇德桥镇连片充满生机的稻田中,服务队成员正顶着烈日,进行着严谨而细致的工作:秸秆样本采集作业。他们身穿统一的志愿服,按照已预设的地点和操作规程,一丝不苟地在不同田地筛选能作为样本的秸秆。只见队员们熟练地俯身,从稻田中选出合适的秸秆样本,仔细清除泥土杂质,将其装入特定的样本袋,并迅速贴上记录着精确位置、品种和采集时间的标签。汗水浸湿了他们的衣背,但动作依然标准流畅。

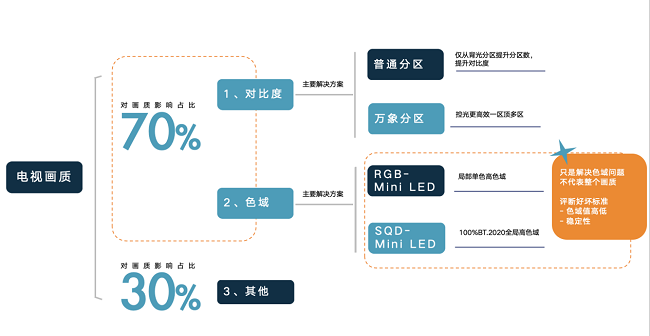

此次看似平凡的田间作业,实则意义深远。它是响应了《湖南省秸秆综合利用三年行动计划》中“强化科技支撑”要求的具体行动,旨在构建一套科学统一、绿色助农的秸秆资源化利用基础数据采集体系。此次行动的核心目标,直指当前全省秸秆利用的痛点与未来方向:破解秸秆高值化利用的瓶颈。湖南省秸秆利用现状呈现“一强多弱”格局,肥料化利用(主要是粉碎还田)占据绝对主导地位,而蕴藏着更高经济价值和环境效益的饲料化(如制作青贮饲料)、原料化(如生产板材、纸浆、生物基材料)乃至能源化(如生物质发电、制沼气)路径,则因技术成熟度、产业链配套和市场接受度等因素,发展相对滞后,亟待加强技术研发与产业化推广力度。服务队采集的样本,正是为了精准分析秸秆的成分特性,为后续的高值化技术路线选择提供坚实的科学依据。

田野见证困境:经济性与生态效益的艰难平衡

在距离取样点不远的一片田埂旁,姜奶奶家收割后遗留的秸秆堆静静地躺在那里,未经粉碎处理,如同一座小小的、带着泥土芬芳的金黄色山丘。这个朴素的场景,与不远处科研队员们井然有序的操作形成了鲜明对照,无声地诉说着理想与现实之间的张力。科研场景的精密高效,与民生现实的朴素需求在此刻交汇。

“这些稻秆,机器打碎是好,可那油钱、请人的工钱,算下来不划算呐!”姜奶奶粗糙的手抚过干燥的秸秆,脸上写满了无奈。正如服务队队员杜若冰在调研笔记中沉重地写道:“稻田产生的秸秆若进行机械化粉碎还田,确实能快速提升土壤有机质,但较高的燃油、机械损耗和人工成本,对于像姜奶奶这样的小规模农户而言,是一笔不小的负担。而选择简单直接还田,未经充分腐解的秸秆又容易成为病虫害越冬的温床,导致来年虫害发生率显著增加。这种经济限制与生态需求的矛盾,成为了技术推广路上难以逾越的障碍。” 姜奶奶的困境并非孤例。在镇德桥镇乃至更广阔的乡村,这种因经济账算不过来而导致先进技术“叫好不叫座”的现象相当普遍。

其背后的深层制约,在于秸秆收储运体系的薄弱与覆盖不足。分散的农田、高昂的收集运输成本、缺乏有效的储存设施和稳定的收购渠道,使得大量秸秆难以从田间地头被有效集中起来。没有规模化收集的基础,那些需要大量稳定原料供给的高值化利用项目——无论是饲料厂、板材厂还是生物质电厂——便如同无源之水,难以落地生根。农户单打独斗处理秸秆的成本高、效益低,最终往往只能选择焚烧或简单堆积,不仅浪费资源,更带来环境污染的隐忧。

科研连接土地:青春力量助推绿色转型

烈日下,队员们的身影在金色的稻浪中穿梭,成为连接实验室精密仪器与广袤田野的生动纽带。他们深知,手中采集的每一份秸秆样本,记录的每一组数据,都承载着破解现实困境的希望。他们与农户的每一次深入交谈,每一次在田埂边对实际困难的观察与记录,都是为了让科研的种子真正扎根于泥土。这份沉甸甸的调研笔记,记录的不仅是现象,更是科技工作者直面现实挑战的勇气与寻求解决方案的决心。

这股注入田野的青春力量,正以其专业的知识、务实的态度和不懈的探索精神,努力弥合着科技前沿与田间地头之间的鸿沟。他们不仅是数据的收集者,更是绿色低碳发展理念的传播者和实践者。通过构建科学的采集体系,精准定位技术瓶颈;通过深入田间调研,深刻理解经济性这一推广关键;他们的工作,正在为打通秸秆从“生态包袱”向“绿色财富”转化的路径,提供至关重要的基础支撑与创新动力。在这片充满希望的田野上,科技与泥土的对话还在继续,青春的力量正悄然推动着传统农业向资源节约、环境友好的绿色低碳未来坚实迈进。一袋袋编号严谨的秸秆样本,承载着科技赋能农业的使命。“秸水清源,化秸为翼”科技服务队用构建绿色农业新路径的心丈量田野,将姜奶奶等农民们的期盼转化为实验室里的精确数据。当《三年行动计划》中“秸秆高值化利用率提升15%”的目标照进现实,这些沾着泥土的科研样本,正悄然编织着绿色农业的未来图景。